建設業の2024年問題とは?時間外労働の上限規制を解説

建設業界に大きな変革をもたらす「2024年問題」。これは、働き方改革関連法に基づき、2024年4月1日から時間外労働の上限に罰則付きの規制が適用されることで生じる様々な課題の総称です。これまで猶予期間が設けられていましたが、いよいよ施行が目前に迫っています。本章では、2024年問題の核心である時間外労働の上限規制について、具体的な内容や原則を分かりやすく解説します。

働き方改革関連法の猶予期間が終了

2019年に施行された働き方改革関連法ですが、建設業は長時間労働の是正が困難な業界事情から、時間外労働の上限規制適用に5年間の猶予が設けられていました。この猶予期間が2024年3月31日をもって終了し、同年4月1日から建設業にも罰則付きの上限規制(原則月45時間・年360時間)が適用されます。違反した企業には罰則が科されるため、勤怠管理システムの導入による正確な労働時間の把握や、ICT建機・BIM/CIMの活用による生産性向上が急務です。従来の慣習を見直し、適正な工期設定や労務管理体制の構築が不可欠となっています。

具体的な時間外労働の上限規制の内容

2024年4月1日から建設業に適用される時間外労働の上限は、原則として「月45時間・年360時間」です。臨時的な繁忙期などに対応するため「特別条項付き36協定」を結ぶ場合でも、①時間外労働は年720時間以内、②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、③2~6ヶ月平均で80時間以内、という上限は必ず守らなければなりません。また、月45時間を超えられるのは年6回までと定められています。天候や工期に左右されやすい建設現場では、正確な勤怠管理システムの導入や施工管理ツールの活用による業務効率化を進め、この規制を遵守する体制構築が急務です。

規制違反による罰則と企業への影響

時間外労働の上限規制に違反した場合、労働基準法に基づき「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。しかし、企業への影響は罰則だけにとどまりません。違反が公になれば社会的信用が失墜し、特に人手不足が深刻な建設業界では、若手人材の採用がさらに困難になります。また、労働基準監督署からの指導や送検は、公共工事の入札参加資格停止につながるリスクもはらんでおり、経営に致命的な打撃を与えかねません。コンプライアンスの遵守は、企業の存続を左右する重要な経営課題です。

2024年問題が企業と従業員に与える深刻な影響

働き方改革関連法による時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」は、多くの企業と従業員の双方に無視できない影響を与えます。企業側は売上減少や人件費の高騰といった経営リスクに直面する一方、従業員側は残業代の減少による収入減という切実な問題に晒される可能性があります。本セクションでは、それぞれの立場から見た具体的な影響と、それに伴う深刻な課題について詳しく掘り下げていきます。

企業の利益を圧迫する物流コストの高騰

2024年問題によるドライバーの時間外労働規制は、運送業界の人手不足を深刻化させ、運賃上昇という形で企業の利益を直接圧迫します。特に長距離輸送では、中継輸送の導入やドライバーの増員が必要となり、コスト増は避けられません。 この課題に対し、企業は抜本的な対策を迫られています。例えば、幹線輸送をトラックから鉄道や船舶に切り替える「モーダルシフト」や、近隣企業と連携して配送を効率化する「共同配送」は有効な手段です。また、荷物のパレット化や荷役予約システムの導入で荷待ち時間を削減し、ドライバーの負担を軽減することも、運送パートナーとの関係を維持し、持続可能な物流体制を構築する上で不可欠と言えるでしょう。

輸送力低下によるサプライチェーンの混乱

2024年問題によるドライバーの労働時間規制は、輸送能力の低下に直結し、サプライチェーン全体を揺るがします。これまで通りのリードタイムでの納品が困難になり、生産計画の遅延や小売店での欠品リスクが増大。特に長距離輸送は深刻で、運賃高騰も避けられません。この混乱を乗り切るには、荷主企業の協力が不可欠です。荷待ち時間を削減するトラック予約システムの導入や、荷役作業を効率化するパレット化の推進は急務と言えるでしょう。さらに、中継輸送拠点の活用や異業種との共同配送など、従来の枠を超えた物流網の再構築がサプライチェーン維持の鍵となります。

ドライバーの収入減少と離職者の増加

2024年問題による時間外労働の上限規制は、残業代に依存してきたドライバーの収入を直撃します。特に、走行距離や荷物の量に応じて給与が決まる歩合給の割合が高い場合、労働時間の減少がそのまま収入減につながり、生活が困難になるケースも少なくありません。この収入減は、優秀な人材の離職を加速させる深刻な要因となります。 この課題に対し、企業は基本給の引き上げや新たな手当の創設といった給与体系の見直しが急務です。同時に、荷主との積極的な運賃交渉で原資を確保し、ドライバーへ還元することも欠かせません。さらに、配車システムの最適化やデジタルツールの導入で業務を効率化し、短い労働時間でも生産性を維持・向上させる取り組みが、人材定着の鍵を握ります。

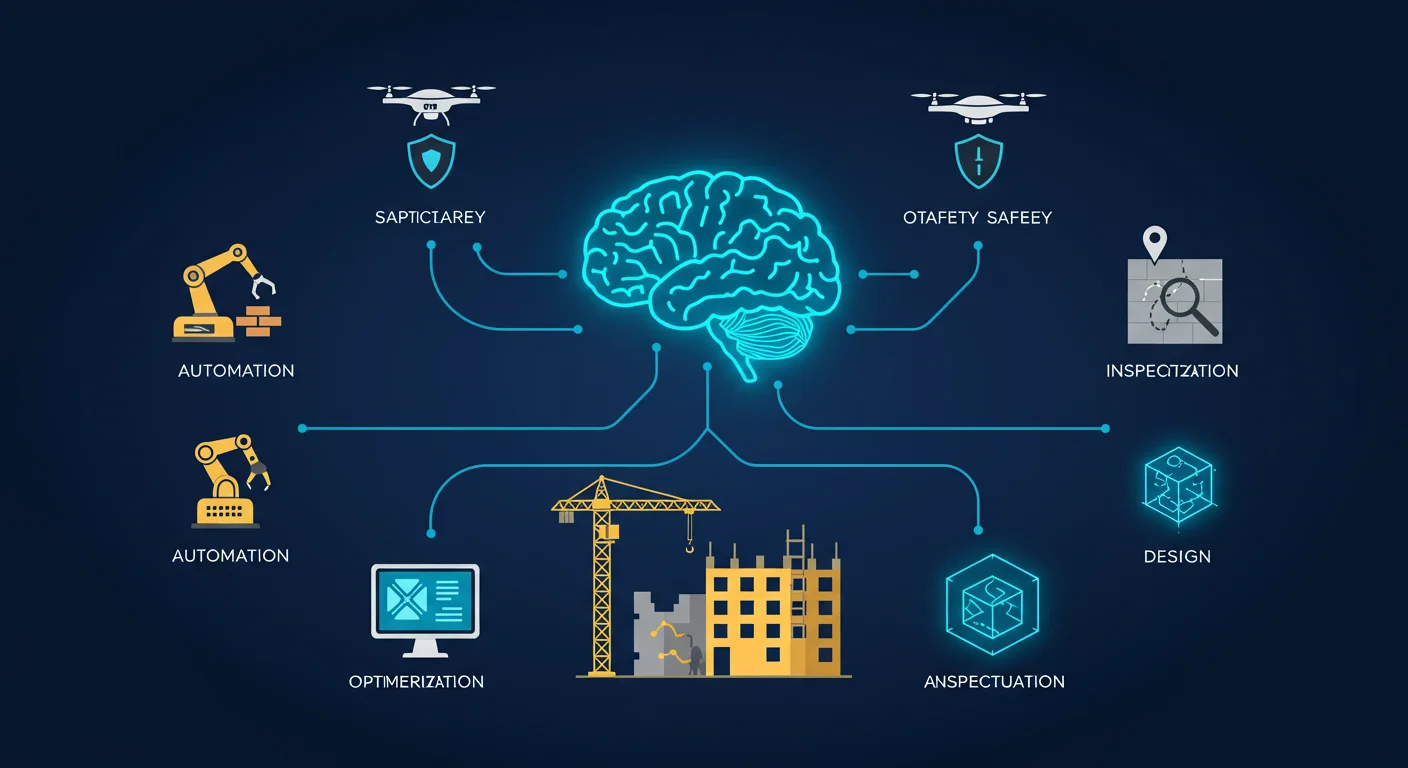

【対策1】IT・DX導入による生産性の向上

人手不足が深刻化する現代において、企業の持続的な成長にはIT・DX導入による生産性向上が不可欠です。このセクションでは、単純作業の自動化や情報共有の円滑化など、少ないリソースで高い成果を出すための具体的な方法を解説します。従業員一人ひとりの負担を軽減し、企業全体の競争力を高める第一歩を見ていきましょう。

定型業務の自動化で人的リソースを最適化

日々の売上報告や請求書作成、在庫データの入力といった定型業務は、貴重な労働時間を奪い、コア業務を圧迫する一因です。特に人手不足が深刻な業界では、限られた人材がこうした単純作業に追われ、生産性が頭打ちになるケースが少なくありません。 この課題を解決するのが、RPA(Robotic Process Automation)やAI-OCRといったITツールの活用です。RPAはPC上の繰り返し作業を記録・実行させ、AI-OCRは紙の帳票を自動でデータ化します。これらの導入により、従業員を単純作業から解放し、創出された時間を顧客対応の質の向上や、より付加価値の高い企画・分析業務へと再配分できます。定型業務の自動化は、人的リソースを最適化し、企業全体の競争力を高めるための重要な一手です。

クラウド活用でリアルタイムな情報共有を実現

現場と事務所で情報が分断され、最新の図面が共有されず手戻りが発生する、といった課題はありませんか。クラウドサービスを活用すれば、場所や時間を選ばずにリアルタイムな情報共有が可能です。例えば、クラウドストレージに図面やマニュアルを保管すれば、現場の誰もがタブレットから最新版を閲覧できます。また、チャットツールを導入すれば、現場からの進捗報告やトラブル連絡も即座に関係者全員へ伝わり、迅速な意思決定につながります。こうした環境は、無駄な移動や確認作業を削減し、組織全体の生産性を大きく向上させます。

データに基づいた迅速な意思決定をサポート

これまでの勘や経験に頼った経営判断では、市場の変化に対応しきれないリスクがあります。また、各部署のExcelや紙の帳票にデータが散在していると、集計に時間を要し、迅速な判断の妨げとなります。 BIツールやSFA(営業支援システム)を導入すれば、販売実績、顧客情報、在庫状況といったデータをリアルタイムでダッシュボードに集約・可視化できます。これにより、経営層は常に正確な経営状況を把握し、「どの商品の在庫を調整すべきか」「どの顧客へのアプローチが有効か」といった戦略を客観的な根拠に基づいて即座に判断可能になります。データドリブンな意思決定体制の構築が、機会損失の削減と競争優位性の確立につながります。

【対策2】人材確保と定着を促す労働環境の改善

人材不足が深刻化する中、優秀な人材の確保はもちろん、その後の「定着」こそが企業の持続的な成長を左右します。従業員が働きがいを感じ、長く貢献したいと思える職場を作るには、労働環境の改善が欠かせません。本セクションでは、福利厚生の見直しや多様な働き方の導入、公正な評価制度の構築など、従業員満足度を高め、選ばれる企業になるための具体的な施策を解説します。

納得感を高める公正な評価制度と給与体系

従業員の定着には、評価と給与に対する納得感が不可欠です。「頑張りが正当に評価されない」という不満は、モチベーション低下や離職の大きな要因となります。これを防ぐため、まずは評価基準を明確にし、全従業員に公開しましょう。特に専門技術が求められる業界では、スキルレベルや保有資格を段階的に評価する「スキルマップ」を導入し、資格手当や役職と連動させるのが効果的です。評価結果が昇給や賞与にどう反映されるのか、その仕組みを透明化することで、従業員は目標を持ってスキルアップに励むようになります。公正な評価と報酬は、社員の成長を促し、企業全体の競争力強化にも繋がります。

多様な働き方を実現する柔軟な勤務制度の導入

画一的な勤務体系は、従業員のライフステージの変化に対応できず、離職を招く一因です。人材を確保・定着させるには、個々の事情に合わせた柔軟な働き方の提供が欠かせません。具体的には、コアタイムを設けたフレックスタイム制や、育児・介護と両立しやすい時短勤務制度などが有効です。現場作業が中心でリモートワークが困難な業界でも、事務職への先行導入や、現場スタッフ向けの「午前のみ」「週3日」といった短時間シフトの拡充、直行直帰の推進などで対応できます。こうした制度は、従業員の満足度を高め、多様な人材にとって魅力的な職場となるため、採用競争力の強化に直結します。

スキルアップを支援する研修やキャリアパスの整備

従業員の成長意欲に応えることは、人材定着の鍵となります。日々のOJTに加え、資格取得支援制度(費用補助や報奨金)や外部セミナーへの参加を積極的に奨励しましょう。特に技術革新の速い業界では、最新スキルを習得できる研修が不可欠です。さらに、役職や等級に応じた明確なキャリアパスを提示し、定期的な面談で将来像を共有することで、従業員の学習意欲と目標意識を高めます。スペシャリストやマネジメントなど、多様なキャリアを選択できる複線的な制度も有効です。こうした成長支援の仕組みが、エンゲージメントを高め、優秀な人材の定着に繋がります。

【対策3】適正な工期設定と価格交渉力の強化

無理な工期や厳しい価格競争は、利益を圧迫し、品質低下の要因となりかねません。この悪循環から脱却し、健全な経営基盤を築く上で欠かせないのが、適正な工期の設定と価格交渉力の強化です。本セクションでは、自社の価値を顧客に正しく伝え、しっかりと利益を確保するための具体的な交渉術や、現実的な工期を見積もるためのポイントを詳しく解説します。

過去のデータに基づき現実的な工期を算出する

勘や経験則だけに頼った工期設定は、無理なスケジュールや利益率の低下を招く原因です。これを防ぐには、過去のプロジェクトデータを活用し、客観的な根拠に基づいた工期を算出することが不可欠です。まずは、案件ごとの「工事規模」「作業内容」「実働日数」「トラブルによる遅延日数」などを記録・蓄積しましょう。類似案件のデータを分析すれば、各工程の標準的な所要時間が見えてきます。さらに、天候不良や資材納期遅延といった過去のデータから現実的なバッファ(予備日)を設定することで、精度の高い工期計画が可能です。データに裏付けされた工期は、発注者に対する説得力を持ち、安易な納期短縮を防ぐ強力な交渉材料となります。

相見積もりを活用して価格交渉を有利に進める

複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」は、価格交渉を有利に進めるための必須手段です。ただし、単に総額を比較するだけでは不十分。特に専門性の高い業界では、「一式」といった曖昧な項目が多く、業者によって内訳がバラバラで比較しにくいという課題があります。これを解決するには、見積もり依頼の段階で「〇〇作業費」「〇〇費」など、内訳の項目をある程度こちらから指定することが有効です。各社の内訳を詳細に比較することで、「A社のこの項目はB社より高い」といった具体的な根拠を持って交渉に臨めます。単なる値引き要求ではなく、内訳の妥当性を見極め、納得感のある契約を目指しましょう。

余裕を持たせた工程管理で遅延リスクを回避

タイトな工程管理は、一つの遅れが全体に波及する「ドミノ倒し」のリスクを常に抱えています。特に天候や資材の納期など、自社でコントロールできない外部要因が多い業界では、計画段階で各工程にバッファ(予備日)を設けることが不可欠です。重要なのは、プロジェクトの最後にまとめて予備期間を置くのではなく、遅延が発生しやすい工程や、プロジェクト全体の進捗に影響を与えるクリティカルパス上に戦略的にバッファを配置することです。この「余裕」は、不測の事態に対応するための保険であり、手戻りを防ぎ、最終的な品質を担保する生命線となります。結果として、無理なリカバリーによるコスト増を避け、顧客からの信頼を守ることに繋がります。

対策に活用できる補助金・助成金制度

新たな対策の導入や設備の更新には、多額のコストがかかることが少なくありません。こうした費用負担を軽減し、企業の取り組みを後押しするために、国や地方自治体は様々な補助金・助成金制度を用意しています。このセクションでは、対策を進める上で活用できる代表的な制度をいくつかピックアップし、その概要や対象、申請のポイントについて分かりやすく解説します。自社で利用できる制度がないか、ぜひチェックしてみてください。

まずチェックしたい代表的な補助金・助成金

どのような対策を行うかによって、活用すべき制度は異なります。まずは、多くの事業者が利用している代表的な補助金からチェックしましょう。販路開拓や広報活動には「小規模事業者持続化補助金」、インボイス対応や業務効率化のITツール導入には「IT導入補助金」が適しています。また、生産性向上のための大規模な設備投資なら「ものづくり補助金」、思い切った新分野への挑戦や事業転換には「事業再構築補助金」が有力な選択肢です。例えば、人手不足に悩む小売業がIT導入補助金で受発注システムを導入するといった活用が可能です。自社の課題と目的を明確にし、最適な制度を見つけましょう。

申請から受給までの基本的な流れを解説

補助金の申請は、公募情報の確認から始まります。自社の事業内容に合致するものを見つけたら、公募要領を熟読し、事業計画書を作成します。この計画書が採択を左右する最も重要な書類です。審査員の視点を意識し、自社の課題や強み、補助事業の将来性を具体的な数値やデータを用いて示しましょう。無事に採択された後は、計画に沿って事業を実施し、完了後に領収書などを揃えて実績報告を行います。補助金は原則後払いのため、事業期間中の資金繰りも念頭に置くことが成功の鍵です。

補助金選びで失敗しないための注意点

補助金選びで失敗しないためには、まず「補助金ありき」で考えないことが重要です。自社の課題解決(例:生産性向上、DX化)という目的を明確にし、その事業計画と補助金の趣旨が合致しているかを確認しましょう。次に、公募要領を熟読し、対象経費やスケジュールを正確に把握してください。特に、設備投資では見積もりの取得に時間がかかるため、早めの準備が採択の鍵を握ります。また、補助金は後払いが原則のため、事業費を一時的に立て替える資金計画も不可欠です。これらの点を押さえ、計画的に申請を進めましょう。

まとめ

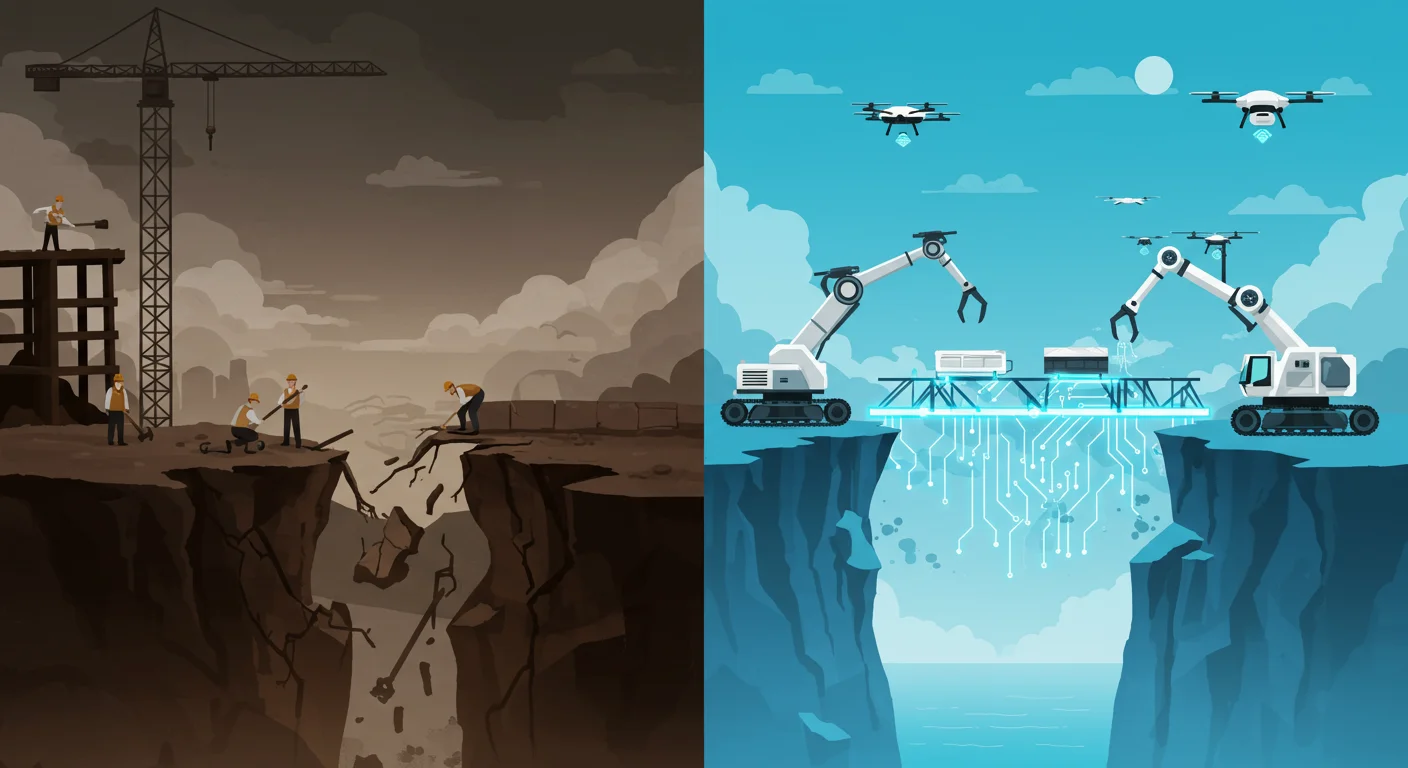

本記事では、時間外労働の上限規制によって引き起こされる「建設業の2024年問題」の深刻な影響と、企業が生き残るための必須対策を解説しました。労働時間の減少は、売上や従業員の収入減、人手不足の深刻化に直結する喫緊の課題です。 この危機を乗り越える鍵は、「IT・DX化による生産性向上」「魅力ある労働環境の整備」「適正な工期と価格交渉」の3本柱です。利用できる補助金も活用しつつ、自社の状況に合わせた取り組みを今すぐ計画・実行することが不可欠です。この変革を成長の好機と捉え、持続可能な経営基盤を築きましょう。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。