建設DXとは?推進が求められる背景

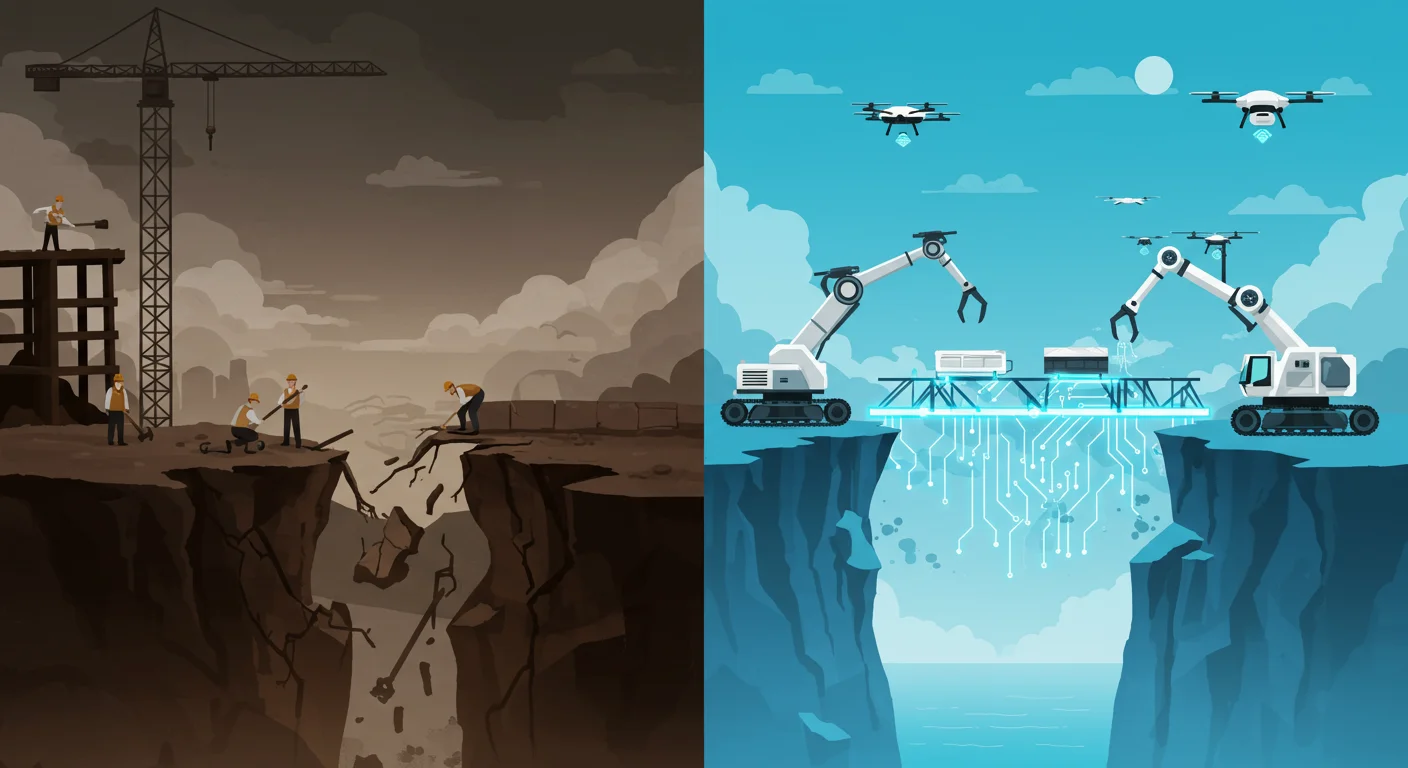

建設業界で注目が集まる「建設DX」。これは、AIやIoTといったデジタル技術を活用して業務プロセスや働き方を根本から変革し、新たな価値を創造する取り組みを指します。深刻な人手不足や高齢化、生産性の低迷といった課題に直面する同業界にとって、DXの推進は喫緊の課題です。本セクションでは、建設DXの基本的な意味と、その導入が急がれる社会的な背景について詳しく解説します。

深刻化する人手不足と担い手の高齢化

建設業界は、長年にわたり深刻な人手不足と就業者の高齢化という構造的な課題に直面しています。技能労働者の約3分の1が55歳以上である一方、29歳以下の若手は約1割にとどまり、熟練技術の継承が危ぶまれています。この課題を解決するには、限られた人材で生産性を最大化する取り組みが不可欠です。BIM/CIMによる設計・施工データの連携や、ドローン測量、ICT建機といったデジタル技術を活用すれば、作業の省人化・効率化が実現します。建設DXは、ベテランのノウハウをデータとして若手に継承し、人手不足を補うための切り札として、その推進が急務となっているのです。

建設業界に迫る「2024年問題」への対応

建設業界における「2024年問題」とは、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制を指します。この規制に対応できなければ、工期の遅延や人件費の高騰、さらには人材流出といった経営リスクに直面します。対策の鍵を握るのが建設DXです。例えば、勤怠管理システムで労働時間を可視化し、上限を超えない労務管理を徹底します。また、BIM/CIMを導入して設計・施工の情報を一元化し、無駄な手戻りを削減。ドローン測量やICT建機で現場作業そのものを省人化することも、労働時間短縮に直結する実践的な解決策です。これらの取り組みが、規制を乗り越え、企業の競争力を高めます。

属人化しがちな熟練技術の継承問題

建設業界では、ベテラン職人が持つ「勘」や「コツ」といった暗黙知に依存する作業が多く、技術の属人化が深刻な課題です。特に、重機の繊細な操作や現場状況に応じた判断力はマニュアル化が難しく、高齢化の進行とともに貴重なノウハウが失われるリスクに直面しています。この課題に対し、建設DXは有効な解決策を提示します。例えば、熟練工の作業をウェアラブルカメラで撮影・共有したり、AR技術を用いて若手の作業を遠隔指導したりすることで、技術をデータとして蓄積・継承できます。これにより、経験の差を埋め、若手人材の早期育成と技術レベルの標準化が可能になります。

建設DXがなかなか進まない5つの理由

建設業界では生産性向上や人手不足解消の切り札としてDXが注目されています。しかし、その重要性を認識しつつも、多くの企業で導入が思うように進んでいないのが現状です。そこには、業界特有の構造からIT人材の不足まで、複合的な要因が絡み合っています。本章では、建設DXの推進を阻む代表的な5つの理由を具体的に解説します。

DXを推進できるIT人材が不足している

建設業界のDX推進には、ITスキルだけでなく、現場の業務フローや専門知識を深く理解した人材が不可欠です。しかし、この両方を兼ね備えた人材は極めて少なく、多くの企業で不足しています。結果として、高機能なツールを導入しても現場の実態に合わず、結局使われなくなるといった失敗が後を絶ちません。 この課題を解決するには、まず社内の若手や業務に精通したキーパーソンをDXリーダーとして育成することが有効です。また、自社だけで解決しようとせず、建設業界に特化したITベンダーやコンサルタントの支援を受け、二人三脚で業務改善を進める視点も重要になります。

高額な導入・運用コストが障壁になっている

建設DXの推進を阻む大きな壁が、高額な導入・運用コストです。高性能なBIM/CIMソフトや3Dレーザースキャナーといった機材は、初期投資だけで数百万円に及ぶことも珍しくありません。さらに、月額のサブスクリプション費用や保守費用も継続的に発生するため、特に資金体力に限りがある中小企業にとっては経営を圧迫するリスクとなります。 対策として、「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」といった公的支援制度の活用は必須です。また、いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、まずは特定の部署やプロジェクト単位で安価なクラウドツールから試す「スモールスタート」も有効な手段です。費用対効果を慎重に見極めながら、段階的に導入を進めることが成功の鍵となります。

根強いアナログ文化とITへの抵抗感がある

建設業界には、紙の図面やFAX、対面での指示といった長年の慣習が深く根付いています。特に経験豊富なベテラン職人の中には、PCやスマートフォンの操作に不慣れな方も多く、「今までのやり方で十分だ」「新しいツールは面倒だ」といったITへの抵抗感がDX推進の大きな壁となっています。 この状況を打開するには、いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、まずはスマートフォンで使える簡単な情報共有アプリや勤怠管理ツールなど、一部の業務から試すことが有効です。現場のキーマンを巻き込みながら、業務効率化などのメリットを実感してもらうことで、組織全体の抵抗感を和らげ、着実な一歩を踏み出せます。

多くの企業が直面する具体的な課題

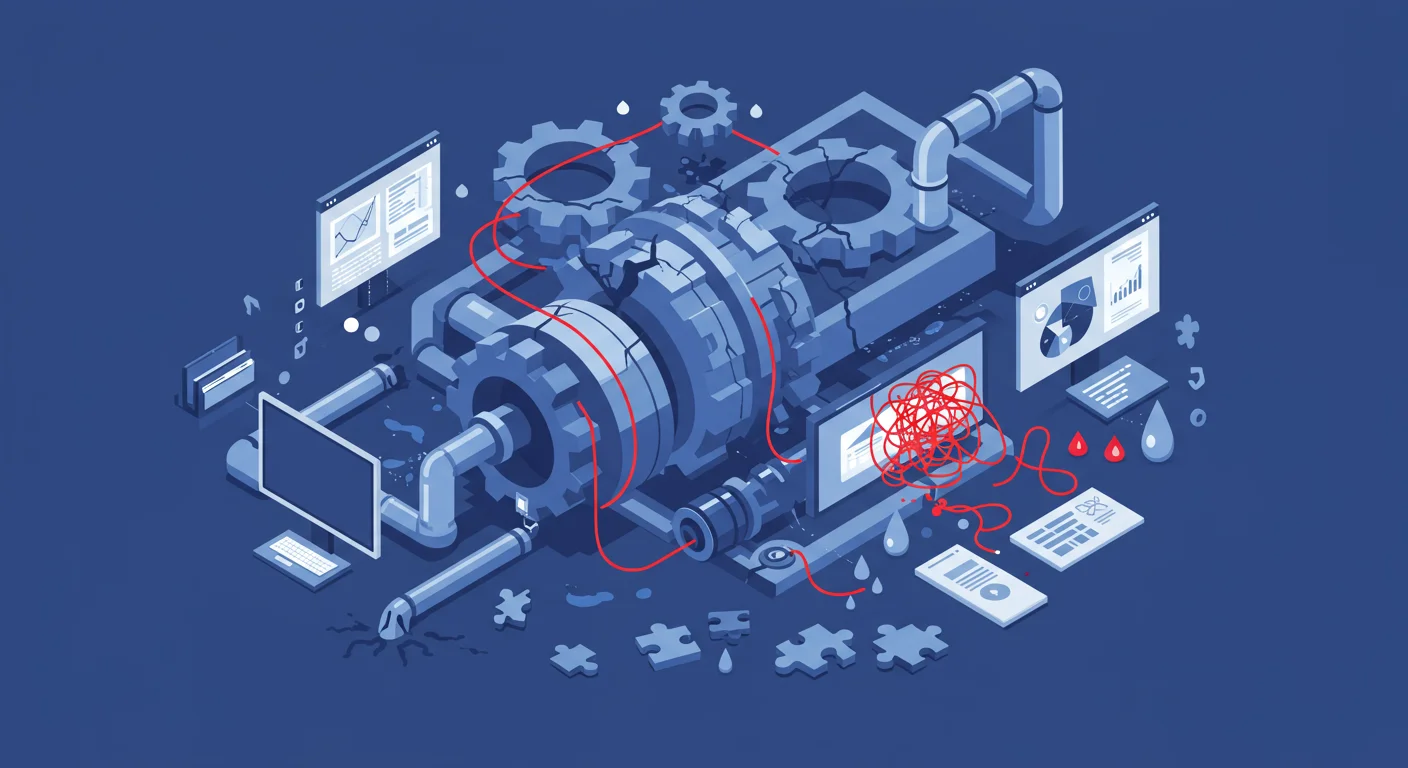

変化の激しい現代のビジネス環境において、多くの企業が成長の壁に直面しています。人材不足やコストの増大、デジタル化の遅れなど、その悩みは多岐にわたりますが、決して貴社だけの問題ではありません。本セクションでは、多くの企業に共通する具体的な課題を深掘りし、その背景にある要因を一つひとつ詳しく解説していきます。

深刻化する人材不足と高まる離職率

少子高齢化を背景に、多くの業界で人材不足が深刻化しています。特にITエンジニアや介護職といった専門職の採用競争は激化しており、計画的な人員確保が困難な状況です。この人手不足は、既存社員への過度な業務負担を招き、結果として従業員エンゲージメントの低下や離職率の上昇という悪循環を生み出します。単なる採用強化だけではこの問題は解決しません。従業員の定着率を高めるため、リモートワークやフレックスタイムなどの柔軟な働き方の導入、リスキリングによるキャリア支援、公正な評価制度の構築といった、働きがいのある職場環境づくりが今こそ求められています。

デジタル化の遅れによる競争力の低下

デジタル化の遅れは、単なる業務非効率化にとどまらず、企業の競争力を直接的に蝕みます。例えば製造業では、熟練工の経験則に依存した生産管理や紙ベースの品質記録が、データに基づいた改善の機会を奪っています。また建設業界でも、現場間の情報共有が電話や口頭に頼ることで、手戻りや工期遅延といった問題が頻発します。競合他社がIoTやCRMツールを駆使して生産性を向上させ、顧客データを活用した新たなサービスを展開する一方、旧態依然のままでは市場から取り残されるリスクは高まるばかりです。まずは在庫管理や顧客対応など、特定の業務からデジタル化に着手し、競争優位性を確保することが急務です。

変化する市場ニーズへの対応と新規開拓

顧客の価値観の多様化や購買プロセスのデジタル化により、従来のビジネスモデルは限界を迎えています。既存顧客のニーズを捉えきれずに離反を招いたり、新規リードの獲得が鈍化したりするケースは少なくありません。この状況を打破するには、CRMやMAツールを活用して顧客データを分析し、行動に基づいたインサイトを得ることが不可欠です。さらに、顧客の課題解決に貢献するコンテンツやウェビナーを通じてデジタル接点を強化し、潜在的なニーズを掘り起こす必要があります。データに基づいた顧客理解と価値提供こそが、新たな市場を開拓し、持続的な成長を実現する鍵となります。

建設DX成功へのロードマップ【3ステップで解説】

建設DXの重要性は理解していても、「何から着手すれば良いのか」「どう進めれば失敗しないのか」と、具体的な進め方に悩んでいませんか。本セクションでは、DXを成功に導くための具体的なロードマップを、誰でも実践しやすい3つのステップに分けて解説します。この手順に沿って、自社のDXを着実に推進しましょう。

ステップ1:自社の課題を可視化し目的を明確化

建設DX成功の第一歩は、自社の現状を正確に把握することから始まります。流行のツールを導入するだけでは、現場の実態に合わず形骸化してしまうでしょう。まずは職人や施工管理者、事務員へヒアリングを行い、「現場と事務所の情報共有の遅れ」「紙やFAXによる非効率な書類業務」「ベテランのノウハウが属人化している」といった具体的な課題をすべて洗い出しましょう。その上で、「残業時間を20%削減する」「若手技術者の育成期間を半年短縮する」など、DXで達成したい目的を数値で明確にすることが肝心です。目的が定まることで、導入すべきツールや手法の選定ミスを防げます。

ステップ2:課題解決に適したツールを選定・導入

明確にした課題を解決するためのツールを選定します。例えば、慢性的な人手不足や情報共有の遅延には施工管理アプリやBIMが、安全管理の徹底にはウェアラブルデバイスやAIカメラが有効です。重要なのは、多機能なツールに飛びつくのではなく、自社の課題に直結するものを選ぶこと。現場の職人や監督が直感的に使えるか、スマホで手軽に操作できるかという視点も欠かせません。無料トライアルで操作性を試し、まずは一部の現場でスモールスタートして効果を検証しながら、全社展開へと進めるのが成功の鍵です。

ステップ3:スモールスタートで運用し効果を検証

DXツールの準備が整っても、いきなり全社導入するのは禁物です。まずは特定の部署や、ITツールに慣れた社員がいる一つの現場に限定して試験導入する「スモールスタート」を徹底しましょう。建設業界では、職人や協力会社など関係者が多く、急な変化への抵抗感が失敗の原因になりがちです。 運用開始後は、「書類作成時間の削減率」「手戻り件数の増減」といった具体的な指標(KPI)を設定し、効果を必ず数値で検証してください。同時に現場からのヒアリングで使い勝手や課題を収集します。この小さな成功と改善のサイクルを積み重ね、効果が実証された運用モデルを確立してから全社へ展開することで、DXは着実に浸透していきます。

失敗しないために!DX推進を成功させるポイント

DX推進に意気込んで着手したものの、思うように成果が出ず頓挫するケースは少なくありません。成功する企業と失敗する企業の違いはどこにあるのでしょうか。このセクションでは、DXを成功に導くために不可欠なポイントを具体的に解説します。経営層のコミットメントから現場を巻き込む体制づくりまで、失敗を避けて着実に成果を出すための秘訣を押さえましょう。

DXの目的とビジョンを明確にし全社で共有する

DX推進を成功させる最初のステップは、「何のためにDXを行うのか」という目的と、「DXによってどのような企業を目指すのか」というビジョンを明確に言語化することです。単に「AIを導入する」「ペーパーレス化する」といった手段の目的化は、失敗プロジェクトの典型例です。例えば、製造業であれば「熟練工の技術をデータ化して継承問題を解決する」、建設業なら「BIMを導入し、現場の手戻りを30%削減する」など、自社の経営課題に直結した具体的なゴールを設定しましょう。この目的とビジョンを経営層がトップダウンで繰り返し発信し、全社説明会やワークショップを通じて共有することで、全社員が「自分ごと」としてDXに取り組む土壌が生まれます。

経営層が主導し推進体制をしっかりと構築する

DXを成功に導くには、経営層が「旗振り役」に徹することが不可欠です。DXは単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化を変革する経営戦略そのものです。現場任せでは、部門間の利害対立や既存業務との板挟みで改革が頓挫しがちです。まずは経営トップがDXで目指す将来像を具体的に言語化し、全社に繰り返し発信しましょう。その上で、CDO(最高デジタル責任者)の任命や、各部署のエース人材による専門チームを組成します。この推進組織に十分な予算と意思決定の権限を与え、失敗を恐れず挑戦できる環境を整えることが、全社的な変革を加速させる鍵となります。

小さく始めて成果を出しながら改善を繰り返す

DX推進でいきなり大規模なシステム刷新を目指すのは、多額の投資と現場の混乱を招き、失敗する典型例です。まずは特定の部署や業務プロセスに絞って「スモールスタート」を切りましょう。例えば、営業部門の顧客管理にSFAを試験導入する、経理部門で請求書処理をRPAで自動化するなど、課題が明確で効果測定しやすい領域から着手するのが成功の鍵です。そこで得られた小さな成功体験と現場の声を基に、PDCAサイクルを回して改善を繰り返します。このアジャイルなアプローチにより、リスクを抑えながら社内の理解と協力を得られ、着実に全社的なDXへと繋げていくことができます。

【事例紹介】課題を乗り越えた企業の取り組み

多くの企業が事業成長の過程で様々な壁に直面します。しかし、困難な状況を乗り越え、さらなる飛躍を遂げた企業は少なくありません。本セクションでは、実際に課題を克服した企業の具体的な取り組み事例を厳選してご紹介します。各社がどのような戦略で逆境を乗り越えたのか、その成功の裏側にある工夫から、自社の課題解決に繋がるヒントを見つけていきましょう。

長年の経営課題となっていた〇〇の属人化

A社では、製品の品質を左右する金型調整の技術が、勤続30年以上のベテラン職人の「勘と経験」に大きく依存していました。この暗黙知は言語化が難しく、若手への技術継承が滞ることで、担当者の退職が事業継続のリスクとなる長年の経営課題でした。そこで同社は、ベテランの作業風景を複数のカメラで撮影し、手元の動きや判断基準を記録した動画マニュアルを作成。さらに、作業手順を細分化してチェックリスト化し、温度や圧力などの判断基準を数値で標準化しました。この取り組みにより、若手でも一定の品質を担保できるようになり、生産性の安定とスムーズな技術継承を同時に実現しました。

全社を巻き込み断行したDX推進プロジェクト

設計・製造・営業の各部門で情報がサイロ化し、納期遅延や過剰在庫が慢性化していた製造業のA社。当初、現場からは「新しいシステムは使いづらい」という根強い抵抗感がありました。そこで経営陣はDXを最優先課題と宣言し、各部署から代表者を集めた推進チームを結成。まずは特定の生産ラインで試験的にシステムを導入し、「残業時間20%削減」という具体的な成果を創出しました。この成功体験を全社に共有したことで協力体制が生まれ、最終的に全部門を横断するデータ基盤の構築に成功。全社一丸となった取り組みが、部門の壁を打ち破る原動力となりました。

導入後に見られた劇的な業務効率化と成果

システムの導入後、長年の課題だった業務の属人化と情報共有の遅れが劇的に改善されました。従来、熟練技術者の経験に頼っていた検品作業は、タブレットで撮影した画像をAIが判定する仕組みに変更。これにより、若手でも高精度な検品が可能となり、不良品率は80%削減という目覚ましい成果を達成しました。また、現場で作成する日報もアプリ上で完結するため、1件あたり30分かかっていた報告業務は5分に短縮。創出された時間を技術改善や人材育成に充てられるようになり、生産性は前年比で15%向上しています。

まとめ

本記事では、建設DX推進が進まない理由と、それを乗り越えるための具体的なロードマップを解説しました。人材不足やコスト、旧来の組織文化といった課題は多くの企業が直面しますが、成功の鍵は明確な目的設定とスモールスタートにあります。ご紹介した3ステップのロードマップを参考に、まずは自社の課題を可視化することから始めてみてはいかがでしょうか。建設DXの推進は、企業の競争力を高め、業界の未来を切り拓く重要な第一歩です。小さな成功を積み重ね、着実な変革を実現しましょう。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。