BIM/CIMとは?基本をわかりやすく解説

建設プロジェクトの生産性を向上させる手法として注目されている「BIM/CIM」。これは、コンピューター上に作成した3次元モデルに、コストや材料、管理情報などを紐づけて活用する画期的な仕組みです。本セクションでは、BIM/CIMとは何かという基本から、BIMとCIMの違い、導入するメリットについて、初心者にもわかりやすく解説します。

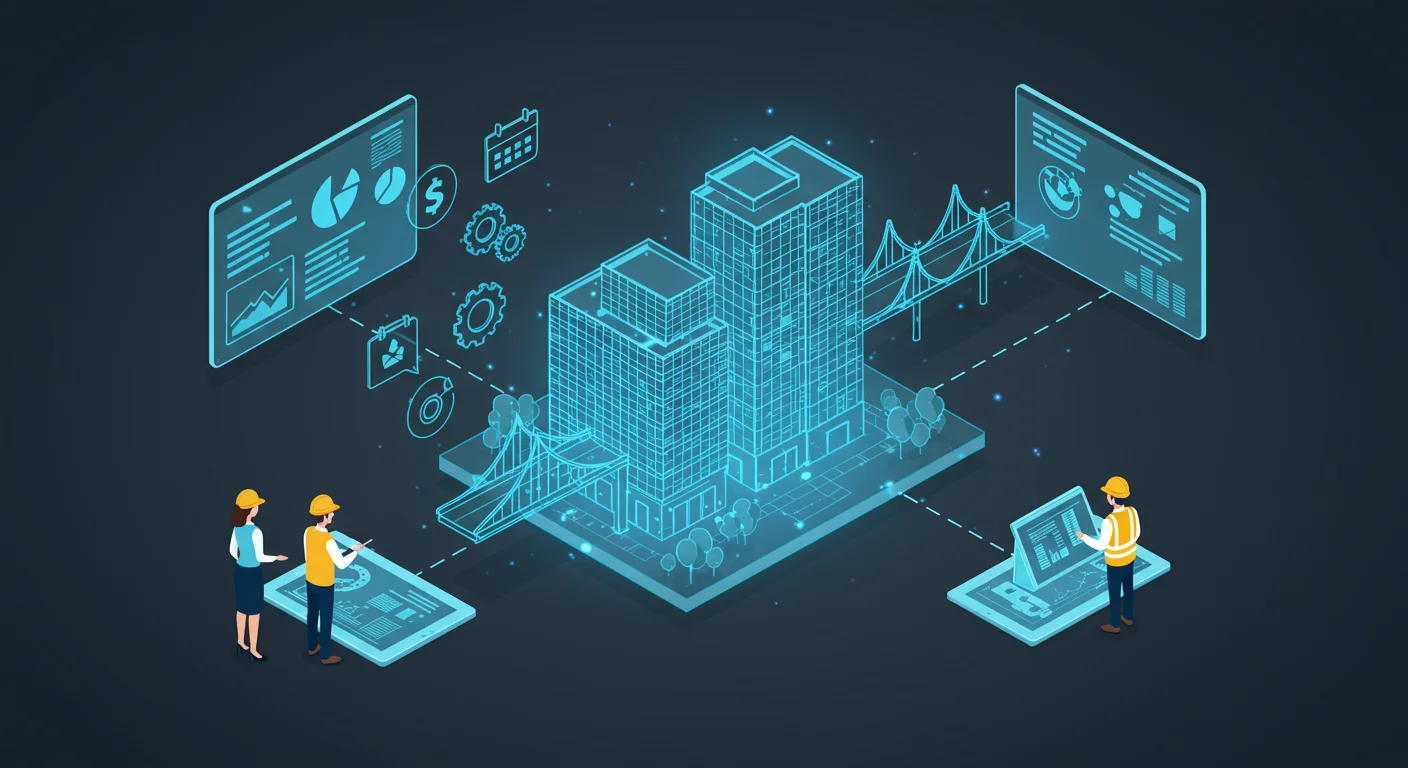

BIM/CIMとは3次元モデルに情報を加えること

BIM/CIMは、単なる3次元モデルの作成に留まりません。その本質は、モデルを構成する部材一つひとつに、材質・寸法・コスト・メーカーといった属性情報を付与することにあります。これにより、従来の3D CADが抱えていた「形状しかわからない」という課題を解決します。 例えば、橋梁の主桁モデルに鉄筋の径や本数、コンクリートの強度情報を紐づければ、設計変更があっても自動で数量が再計算され、積算の手間が大幅に削減されます。さらに、施工手順や点検履歴といった情報を加えることで、維持管理段階での活用も可能です。このように情報を一元管理することで、設計・施工・維持管理の各段階で発生する手戻りや認識の齟齬を防ぎ、プロジェクト全体の生産性を高めるのです。

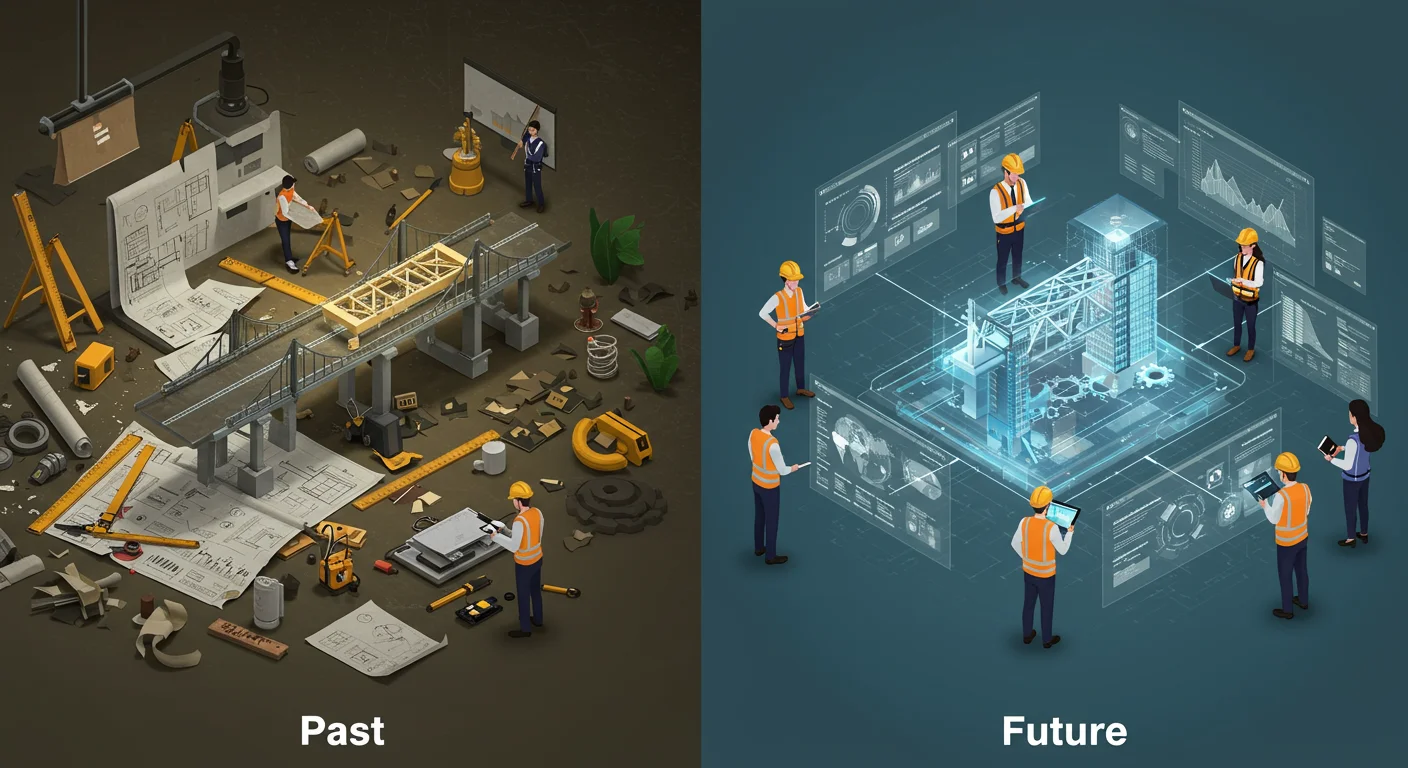

従来の2D図面との決定的な違いとは?

従来の2D図面が単なる「線の集まり」であるのに対し、BIM/CIMは、壁や柱といった部材に材質やコストなどの「情報」が付与された3Dモデルである点が決定的な違いです。この情報を持つことで、モデルを修正すれば関連する全ての図面や数量表が自動で更新され、設計変更時の図面不整合や拾い漏れといった課題を根本から解決します。さらに、施工前に配管と構造体の干渉チェックをPC上で行えるため、現場での手戻りを大幅に削減可能。単なる3D化ではなく、情報を一元管理するデータベースとして、プロジェクト全体の生産性向上に貢献するのです。

導入によって得られる生産性向上のメリット

BIM/CIM導入の最大のメリットは、プロジェクト全体の生産性を劇的に向上させる点にあります。建設業界の長年の課題であった、施工段階での手戻りや関係者間の認識のズレを、3Dモデルによる「フロントローディング(事前検討)」で解決します。設計段階で部材の干渉チェックや施工手順のシミュレーションを行うことで、現場での予期せぬトラブルを未然に防止。また、モデルから数量や図面を自動で算出できるため、積算業務や作図の手間も大幅に削減されます。これにより、工期短縮とコスト削減はもちろん、若手技術者へのスムーズな技術継承にも繋がり、企業全体の競争力強化を実現します。

なぜ今BIM/CIMの導入が求められているのか?

建設業界が直面する人手不足や生産性の低迷といった課題。この状況を打開する鍵として、BIM/CIMの導入が急速に進められています。本セクションでは、国土交通省が推進するi-Constructionの動向や、業界全体のDX化の流れ、そして導入がもたらす具体的なメリットといった観点から、今なぜBIM/CIMが不可欠とされているのか、その理由を多角的に解説します。

建設業界の生産性向上と働き方改革の推進

建設業界では、依然として長時間労働や深刻な担い手不足が課題となっています。BIM/CIMの導入は、こうした状況を打開する強力な一手です。設計段階で3Dモデルに情報を集約する「フロントローディング」を徹底することで、施工時の手戻りや干渉を未然に防ぎ、工期短縮とコスト削減を実現します。また、クラウド上で関係者が常に最新情報を共有できるため、認識のズレによる無駄な調整作業が激減。これにより、残業時間の削減やリモートでの打ち合わせ参加など、柔軟な働き方が可能になり、業界全体の生産性向上と働き方改革を強力に推進します。

国が推進するi-Constructionへの対応

国土交通省が推進する「i-Construction」への対応は、BIM/CIM導入が急務である最大の理由です。2023年度から公共工事でのBIM/CIM原則適用が開始され、未対応の企業は受注機会を失うリスクに直面しています。i-Constructionが目指すICTの全面的な活用、例えばドローン測量やICT建機とのデータ連携は、3次元モデルを基盤とするBIM/CIMなしでは実現が困難です。BIM/CIMを導入することでこれらの要件を満たし、公共事業への参入を維持できます。さらに、設計から施工、維持管理まで一貫したデータ活用は、手戻りの削減や生産性向上といった、i-Constructionが掲げる目標達成に直結します。

設計から維持管理まで一貫した品質の確保

従来の2D図面を中心としたプロセスでは、設計、施工、維持管理の各段階で情報が分断され、手戻りや品質のばらつきが生じる一因となっていました。BIM/CIMは、3次元モデルに全ての情報を一元化することでこの課題を解決します。設計段階で鉄筋の干渉チェックや施工手順のシミュレーションを行うことで、施工時の手戻りを未然に防ぎ、初期段階から高い施工品質を確保できます。さらに、竣工後もモデルに点検履歴や補修記録を蓄積することで、維持管理の精度が向上し、構造物のライフサイクル全体を通じた一貫した品質確保と長寿命化に貢献します。

BIM/CIM導入で得られる具体的なメリット

BIM/CIMの導入は、建設業界における生産性向上や働き方改革の鍵となります。3次元モデルを主体とすることで、従来の2次元図面では難しかった情報共有の円滑化や、設計段階での合意形成をスムーズに進めることが可能です。本セクションでは、手戻りの削減によるコストカットから、施工品質の向上、さらには維持管理段階での効率化まで、BIM/CIMがもたらす具体的なメリットを詳しく解説します。

3Dモデル活用で手戻りを防ぎ業務を効率化

従来の2D図面では、鉄筋や配管の干渉を発見しづらく、施工段階で問題が発覚し手戻りが発生するケースが課題でした。BIM/CIMの3Dモデルを活用すれば、設計段階で構造物や設備モデルを統合し、自動で干渉チェックを実行できます。これにより、施工前に問題を解決できるため、現場での予期せぬ設計変更や手戻り工事を未然に防ぎます。また、3Dモデルは視覚的に分かりやすいため、発注者や協力会社との合意形成も迅速に進み、設計のフロントローディング化を実現。プロジェクト全体の業務効率を大幅に向上させ、工期短縮とコスト削減に直結します。

施工前に問題を可視化し、建築物の品質向上

従来の2D図面では、施工段階で初めて配管と梁の干渉が発覚するなど、手戻りの原因となる問題が頻発していました。BIM/CIMを導入すれば、設計段階で構造・設備・意匠の3Dモデルを統合し、干渉箇所を自動で検出できます。これにより、問題点を事前に修正し、現場での手戻り作業を劇的に削減します。 さらに、複雑な納まりやメンテナンス空間をビジュアルで確認できるため、関係者間の認識齟齬を防止。時間軸を加えた4Dモデルで施工手順をシミュレーションすれば、非効率な作業や安全上のリスクも洗い出せます。こうした事前検討が、施工ミスを防ぎ、建築物全体の品質を飛躍的に向上させるのです。

情報の一元管理でコスト削減と工期短縮を実現

BIM/CIMの最大の利点は、設計から施工、維持管理に至るまでの全情報を3Dモデルに一元化できる点にあります。従来の2D図面中心の業務では、各工程で情報が分断され、図面間の不整合による手戻りがコスト増大や工期遅延の主な原因でした。BIM/CIMモデルを活用すれば、設計段階で部材の干渉を事前にチェックする「フロントローディング」が可能となり、現場での手戻りを劇的に削減します。また、モデルから正確な数量を自動算出し、積算精度を向上させることで無駄なコストを抑制。関係者全員が最新情報を共有し、迅速な合意形成を図れるため、プロジェクト全体の工期短縮にも直結するのです。

導入における課題と注意点

新しいツールの導入は業務効率化への期待を高めますが、そのプロセスには見落としがちな課題や注意点が潜んでいます。計画不足や現場の混乱など、つまずきやすいポイントは少なくありません。このセクションでは、導入を成功に導くために事前に知っておくべき具体的な課題と、失敗を避けるための注意点を詳しく解説します。スムーズな導入を実現するために、まずはリスクを把握することから始めましょう。

費用対効果が見合わないケースと見極め方

高機能なツールを導入しても、それを使いこなす人材や育成体制がなければ費用対効果は見込めません。特に、業務が属人化している現場では、ツール導入が目的化し、本来解決すべき課題が曖昧なまま進むケースがよく見られます。 見極めのポイントは、導入前に「ツールで何を解決し、どの数値を改善するのか」というKPIを明確にすることです。「月間のリード獲得数を20%増やす」「報告業務を3時間削減する」など、具体的な目標を立てましょう。その上で、無料トライアルや廉価プランでスモールスタートし、現場が無理なく活用できるか、設定したKPIが達成可能かを試算することが、投資失敗を避ける鍵となります。

既存システムとの連携やデータ移行の障壁

新システムの導入で成否を分けるのが、既存システムとの連携とデータ移行です。特に、APIを持たない独自開発の基幹システムや、部門ごとに散在するExcelデータは大きな障壁となります。例えば、製造業では製品マスターの複雑なデータ構造、金融業では勘定系システムとの厳格なセキュリティ要件が、スムーズな連携や移行を阻む要因になりがちです。 成功の鍵は、事前の「データマッピング」で移行対象のデータ項目、形式、クレンジングのルールを明確に定義することです。API連携が難しい場合はETLツールを活用するのも有効な手段となります。まずは一部のデータからスモールスタートで検証し、段階的に移行を進めるアプローチがリスクを最小化します。

従業員のスキル不足と社内教育コストの問題

新しいツールを導入しても、従業員のデジタルリテラシーが追いつかず、十分に活用されないケースは少なくありません。特に、専門的な分析スキルやデータ活用知識が求められる場合、一部の担当者に業務が集中し「スキルの属人化」を招く恐れがあります。全社的な集合研修は高額な費用と機会損失につながるため、まずはベンダー提供の無料eラーニングや資格取得支援制度を活用するのが現実的です。また、部署ごとに意欲の高い担当者を「推進リーダー」として育成し、現場主導の勉強会を定期開催することで、コストを抑えながら組織全体のスキルを底上げできます。

BIM/CIMの主な活用事例

BIM/CIMは、建設生産プロセスの様々な段階で活用され、業務効率化や生産性向上に貢献します。ここでは、理論だけでなく実際のプロジェクトでどのように役立てられているのか、具体的なイメージを掴んでいきましょう。調査・設計段階から施工、維持管理のフェーズまで、代表的な活用事例を分かりやすく解説します。

設計段階での合意形成と手戻り防止

従来の2D図面では、複雑な構造物の取り合いや空間イメージを関係者間で正確に共有することが難しく、認識のズレが手戻りの原因となっていました。BIM/CIMを活用すれば、3Dモデルによって完成形を直感的に可視化できます。発注者や施工者など、専門分野の異なる関係者も同じイメージを共有できるため、迅速な合意形成が可能です。さらに、設計段階で配管や鉄筋などの干渉を自動でチェックし、問題を事前に解決できます。これにより、施工段階での大規模な手戻りを未然に防ぎ、プロジェクト全体の品質向上とコスト削減に大きく貢献します。

施工段階での生産性向上と安全性確保

施工段階では、3Dモデルによる「見える化」が生産性と安全性を飛躍的に向上させます。例えば、鉄筋や配管の複雑な取り合いを事前に3Dモデルで確認し、干渉チェックを行うことで、現場での手戻りや修正作業を未然に防ぎます。また、ICT建機とモデルデータを連携させ、丁張りレスでの高精度な掘削や盛土を実現。これにより、熟練作業員不足という課題にも対応できます。さらに、重機の稼働範囲や資材の仮置き場をシミュレーションし、危険箇所を事前に洗い出すことで、作業員への具体的な安全指示が可能となり、現場の事故リスクを大幅に低減します。

維持管理段階での効率的な情報活用

竣工後の維持管理では、紙やPDFの図書が散逸し、情報の属人化が進むことが大きな課題です。BIM/CIMモデルを活用すれば、構造物の3D形状に部材の仕様、メーカー情報、点検・修繕履歴といった属性情報を紐づけて一元管理できます。これにより、管理者は現地に行かずともPC上で劣化箇所を特定し、修繕に必要な部材の数量を迅速に算出可能です。過去の履歴もモデルから瞬時に呼び出せるため、点検業務の効率化や、より精度の高い長期修繕計画の立案が実現し、ライフサイクルコストの削減に直結します。

失敗しないBIM/CIM導入の進め方

BIM/CIMの導入を検討しているものの、「何から始めれば良いかわからない」「導入に失敗したくない」といった不安はありませんか?本セクションでは、BIM/CIM導入を成功に導くための具体的なステップを解説します。目的設定からツールの選定、社内体制の構築まで、着実に導入を進めるためのロードマップを詳しく見ていきましょう。

導入目的を明確にし、社内体制を整える

BIM/CIM導入を成功させる最初のステップは、「なぜ導入するのか」という目的を具体的に定めることです。「生産性向上」といった曖昧な目標ではなく、「干渉チェックによる手戻りを3割削減する」「積算業務の工数を2割短縮する」など、具体的な数値目標を設定しましょう。目的が明確になることで、導入すべきツールや必要な教育内容が明確になります。 次に、社内の推進体制を構築します。担当者一人に任せるのではなく、経営層が導入を主導し、設計・施工・積算といった各部門からキーパーソンを選出した横断的なチームを作ることが不可欠です。全社一丸となって取り組む姿勢が、導入を円滑に進める鍵となります。

スモールスタートで効果を測定・検証する

いきなり全社でBIM/CIMを導入するのは、高額な投資や既存フローとの摩擦など大きなリスクを伴います。まずは特定の部署や小規模な案件で試験導入する「パイロットプロジェクト」から始めましょう。例えば、設計部門の1チームで3Dモデルによる干渉チェックのみを行うなど、対象業務を限定することが成功の鍵です。その際、「設計手戻りの削減率」や「積算精度の向上」といった具体的な指標(KPI)を設定し、費用対効果を定量的に測定・検証します。この小さな成功体験と課題の洗い出しを経て、自社に最適な運用ルールを確立し、段階的に導入範囲を拡大していくことが確実な進め方です。

運用ルールを策定し、段階的に全社展開する

BIM/CIMをいきなり全社導入すると、現場の混乱や反発を招きかねません。まずは、ファイル命名規則やデータの格納場所、属性情報の入力基準といった具体的な運用ルールを策定することが重要です。このルールが、担当者ごとのスキル差による品質のばらつきを防ぎ、後のデータ連携をスムーズにします。 ルール策定後は、一部の部署や小規模なモデルプロジェクトで試行導入し、課題を洗い出しましょう。そこで得た知見をルールに反映させ、成功事例として社内に共有することで、全社的な理解と協力を得やすくなります。着実に成功体験を積み重ねながら適用範囲を広げていくことが、失敗しない全社展開の鍵です。

まとめ

本記事では、「BIM/CIMとは何か」という基本から、導入のメリット、課題、具体的な進め方までを網羅的に解説しました。BIM/CIMとは、単なる3Dデータではなく、設計から施工、維持管理に至る全工程の情報を一元化し、生産性や品質を飛躍的に向上させるための重要な手法です。導入には初期コストや人材育成といった課題もありますが、建設業界の人手不足解消や働き方改革への対応に不可欠と言えるでしょう。この記事をきっかけに、自社の課題解決に向けた導入計画の検討を始めてみませんか。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。