なぜ今、金融AIのセキュリティ対策が重要なのか?

金融AIの技術は急速に進化し、多くの金融機関で導入が進んでいます。この変化は利便性を高める一方、巧妙化するサイバー攻撃や予測困難なシステムの脆弱性といった、これまでにない脅威を生み出しています。本セクションでは、顧客の大切な資産と信頼を守るために、なぜ今こそ金融AIのセキュリティ対策が重要なのか、その具体的な理由を詳しく掘り下げていきます。

高度化するサイバー攻撃とAI悪用のリスク

AIの進化は、サイバー攻撃の手法を劇的に高度化させています。攻撃者はAIを悪用し、極めて巧妙なフィッシング詐欺を自動生成したり、ディープフェイク音声で本人になりすまして送金を指示したりするなど、人間が騙されやすい攻撃を大規模に仕掛けてきます。さらに深刻なのは、金融機関が利用するAIモデル自体への攻撃です。学習データを汚染する「データ汚染攻撃」や、AIの判断を意図的に誤らせる「敵対的サンプル」は、与信審査や不正検知システムの機能を根底から覆す危険性をはらんでいます。これらのAI特有の脅威に対抗するためには、防御側もAIを活用した次世代のセキュリティ体制を構築することが不可欠です。

膨大な顧客データと金融資産を保護するため

金融機関がAIで扱うのは、氏名や口座番号、取引履歴といった個人情報だけでなく、顧客の大切な金融資産そのものです。これらの情報漏洩や不正利用は、直接的な金銭的被害に加え、金融機関にとって計り知れない信用の失墜につながります。

従来のセキュリティ対策だけでは、AIモデルを騙して不正な取引を承認させる「敵対的攻撃」や、学習データを汚染して判断を誤らせる攻撃を防ぎきれません。対策として、全てのアクセスを厳格に検証するゼロトラスト・アーキテクチャの導入や、AIの判断根拠を可視化する「説明可能なAI(XAI)」の活用が不可欠です。これによりシステムの異常を早期に検知し、顧客データを堅牢に保護することが求められます。

法規制の強化と社会的な信頼を維持するため

金融分野でのAI活用が進む一方、国内外で法規制は年々厳格化しています。個人情報保護法などに加え、AIの判断根拠を示す説明可能性(XAI)や、アルゴリズムの公平性を担保することが強く求められています。これらの要請に応えられない場合、行政指導や罰則のリスクに直結します。

さらに、AIによる審査や運用のプロセスが不透明であれば、顧客の不信感を招き、築き上げてきた社会的な信頼を失いかねません。そのため、モデルガバナンスを徹底し、セキュリティと透明性を確保することは、規制遵守だけでなく、顧客からの信頼を維持し、事業を継続するための必須要件なのです。

金融AIに潜む主なセキュリティリスクとは

金融AIは業務の効率化やサービス向上に革命をもたらす一方、その裏側には深刻なセキュリティリスクが潜んでいます。本セクションでは、巧妙化するサイバー攻撃による機密データの漏洩や不正利用、さらにはAIの判断を誤らせるモデルそのものへの攻撃など、金融AI特有の脅威を具体的に掘り下げて解説します。これらのリスクを理解することが、安全なシステムを構築する第一歩となります。

機密性の高い金融データの漏洩・改ざんリスク

金融AIは、顧客の個人情報、口座情報、取引履歴といった極めて機密性の高い金融データを大量に学習・処理します。このデータがひとたび漏洩すれば、顧客の資産に直接的な被害が及ぶだけでなく、企業の信頼も失墜しかねません。

特に懸念されるのが、AIモデルの脆弱性を狙った「敵対的攻撃(Adversarial Attack)」です。攻撃者は特殊なデータを入力することで、AIを誤作動させ機密情報を推測したり、学習データを改ざんして不正な信用スコアリングや株価予測を引き起こす可能性があります。対策として、アクセス経路を一切信用しないゼロトラスト・アーキテクチャの導入や、データマスキングによる個人情報の保護、AI開発から運用までのセキュリティを担保するMLOpsの徹底が不可欠です。

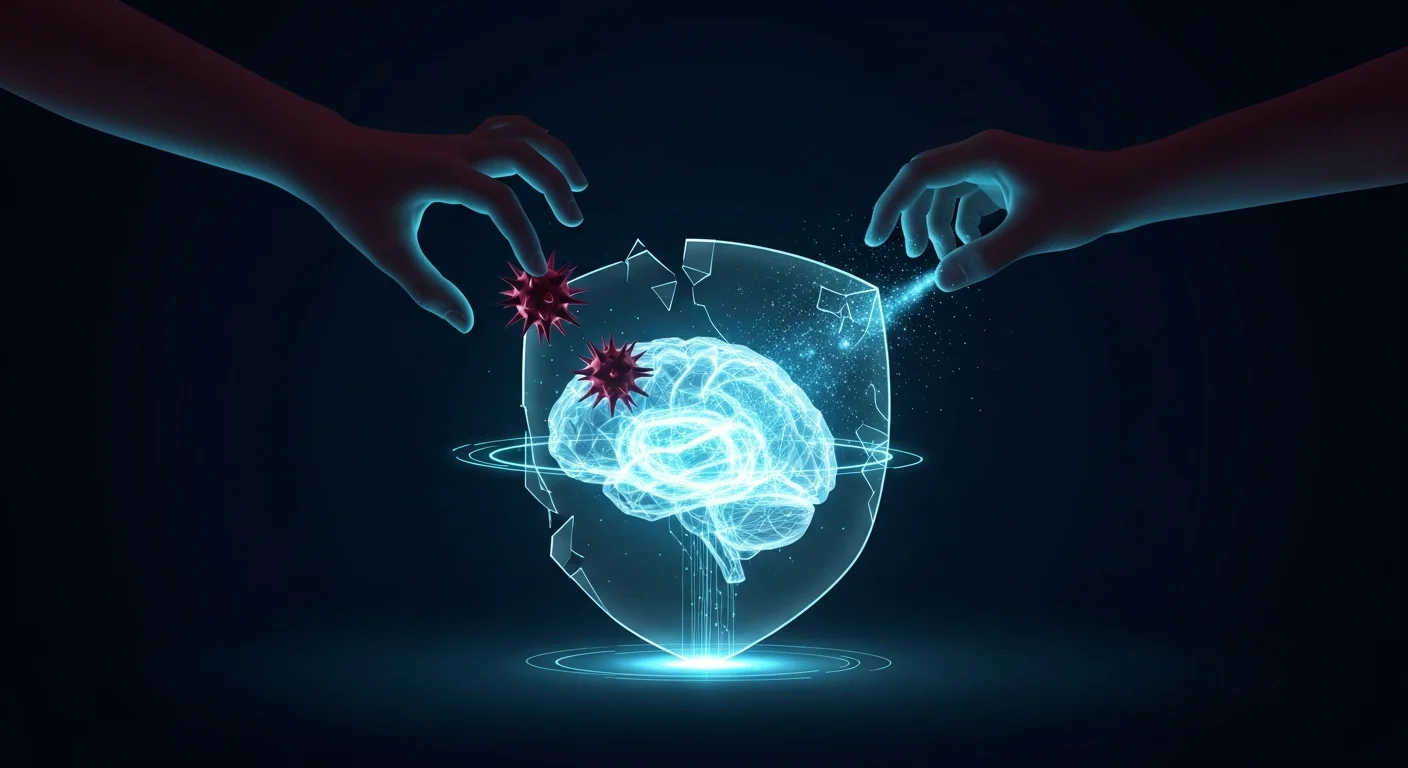

AIモデルの判断を誤らせる敵対的攻撃の脅威

金融AIの判断を意図的に狂わせる敵対的攻撃(Adversarial Attack)は、深刻な脅威です。これは、AIモデルの入力データに人間には識別できないほどの微細なノイズを加え、不正な結論を導き出させるサイバー攻撃です。例えば、不正送金検知システムに対し、巧妙に加工された取引データを入力して「正常な取引」と誤認させたり、融資審査モデルを騙して本来は低いはずの信用スコアを不当に高く評価させたりする危険性があります。

このような攻撃は従来のセキュリティ対策では検知が困難なため、モデル開発段階から対策を講じることが不可欠です。具体的には、攻撃データを学習させてモデルの耐性を高める敵対的学習(Adversarial Training)や、モデルの予測の安定性を向上させる防御的蒸留(Defensive Distillation)といった専門技術の導入が求められます。定期的なモデルの頑健性(Robustness)評価も欠かせません。

システムの脆弱性を悪用した不正アクセスの危険

金融AIシステムは、OSやミドルウェア、オープンソースなど多様な要素で構成されており、これらのいずれかに脆弱性が見つかると、攻撃者の侵入経路となり得ます。ひとたび不正アクセスを許せば、顧客の資産情報や取引履歴といった機密データが窃取される深刻な事態に発展します。特に、AIモデルを動かす機械学習ライブラリや、外部と連携するAPIの脆弱性は狙われやすいポイントです。対策としては、定期的な脆弱性診断やペネトレーションテストの実施が不可欠です。さらに、ソフトウェアの構成要素を管理するSBOM(ソフトウェア部品表)を導入し、サプライチェーン全体で脆弱性を迅速に特定・修正する体制を構築することが、金融機関には強く求められます。

【技術的対策】データとAIモデルを保護する強化策

AI開発の成功は、その根幹をなすデータとAIモデルの安全性に大きく依存します。本セクションでは、悪意のある攻撃や情報漏洩からこれらの重要な資産を守るための、具体的な技術的対策を深掘りします。アクセス制御の徹底、データの暗号化、そして継続的な脆弱性管理など、セキュリティレベルを格段に向上させるための実践的な強化策を詳しく解説していきます。

堅牢なアクセス制御とデータの暗号化

機密性の高い学習データや知的財産であるAIモデルを守るため、堅牢なアクセス制御とデータの暗号化は不可欠です。最小権限の原則に基づき、ロールベースアクセス制御(RBAC)を導入し、開発者や運用担当者など役割ごとに操作権限を厳密に限定します。これにより、内部からの不正なデータアクセスやモデルの持ち出しを防ぎます。データ保護においては、「保存時(at rest)」と「転送中(in transit)」の両方で常に暗号化を徹底します。ストレージ上の学習データをAES-256で、通信をTLSで保護することで、AIモデルの盗難や情報漏洩といったAI開発特有のリスクを大幅に低減させます。

敵対的攻撃からAIモデルを守る防御策

AIモデルを意図的に誤作動させる敵対的攻撃は、特に自動運転や医療診断AIなど、社会の安全を左右する分野で深刻な脅威です。この巧妙な攻撃からモデルを守るためには、多層的な防御策が不可欠となります。

最も効果的な手法の一つが「敵対的トレーニング(Adversarial Training)」です。これは、あらかじめ生成した攻撃サンプルを学習データに含めてモデルを再訓練し、攻撃パターンに対する耐性を獲得させるものです。また、入力データにノイズ除去や平滑化を施す「入力変換」や、複数のモデルの予測を統合する「アンサンブル手法」も有効とされています。これらの技術を組み合わせ、システムの頑健性を継続的に評価・強化することが、信頼性の高いAIを運用する上での鍵となります。

継続的な監視とログ分析による脅威検知

AIシステムのセキュリティは一度構築して終わりではありません。継続的な監視とログ分析は、未知の脅威や内部不正を早期に検知するための生命線です。具体的には、APIアクセスログ、学習データの利用状況、モデルへの入力と出力を常時監視し、SIEM(Security Information and Event Management)やAIセキュリティ専用ツールで分析します。これにより、異常なクエリ、データ窃取の試み、データポイズニングや敵対的攻撃の兆候といったAI特有の脅威を早期に発見できます。従来の監視手法に加え、モデルの挙動やパフォーマンスの変化も監視対象とすることが重要であり、これらのプロセスをMLOpsパイプラインに統合することで、リアルタイムな脅威検知と迅速なインシデント対応を実現します。

【組織的対策】人的ミスを防ぐ運用体制とガバナンス

個人の注意喚起だけでは、人的ミスを完全になくすことは困難です。人的ミスを根本から防ぐためには、組織全体で取り組む仕組み作りが不可欠となります。本セクションでは、ミスが発生しにくい運用体制の構築や、ガバナンスの強化といった組織的対策に焦点を当て、具体的なルールの策定からチェック体制の確立まで、実践的なポイントを詳しく解説します。

責任と権限の範囲を明確にするルール作り

人的ミスを防ぐには、誰が何に責任を持つのかを定義するルール作りが不可欠です。責任と権限の範囲が曖昧だと、インシデント発生時の対応が遅れるだけでなく、担当者が萎縮し、必要な業務遂行の妨げにもなります。具体的な手法として、業務ごとに「実行責任者」「説明責任者」などを定義するRACIチャートの導入が有効です。また、「Webコンテンツの最終公開はマーケティング部長の承認が必須」「本番環境へのアクセスは特定のエンジニアのみ」といった職務権限規程を整備し、アクセス権限とセットで運用することで、個人の判断による逸脱を防止します。こうした明確な役割分担は、従業員の自律的な行動を促し、組織全体のガバナンスを強化する基盤となります。

複数人によるチェック体制の構築と徹底

人的ミスをゼロにすることは困難なため、ミスを検知・修正する仕組みが不可欠です。最も効果的なのは、作成者と承認者を明確に分離した複数人によるチェック体制です。特にシステム設定の変更や顧客データへのアクセスといった重要作業では、この役割分担を徹底します。

形骸化を防ぐには、具体的な確認項目を網羅したチェックリストを作成し、それに沿ったレビューを義務付けましょう。承認プロセスは口頭ではなく、必ず証跡が残るチケット管理システムやツール上で行うことが重要です。この仕組みを徹底することで、担当者の思い込みや確認漏れを防ぎ、作業の属人化も解消できます。

定期的な研修でセキュリティ意識を醸成

技術的な対策をどれだけ強化しても、従業員の些細なミスが重大なインシデントの引き金となるケースは後を絶ちません。そこで不可欠なのが、定期的なセキュリティ研修によるリテラシーの向上です。年に1回以上の頻度で全従業員を対象とした研修を実施し、パスワード管理の基本から最新のサイバー攻撃手口までを共有しましょう。

特に、巧妙化するフィッシング詐欺やビジネスメール詐欺(BEC)の手口を学ぶ標的型攻撃メール訓練は、実践的で非常に効果的です。また、インシデント発生時に慌てず対応できるよう、具体的な報告・連絡・相談のフローを繰り返し確認することも重要です。こうした地道な教育が、従業員一人ひとりを「ヒューマンファイアウォール」として機能させ、組織全体のセキュリティレベルを底上げします。

導入前に実施すべきセキュリティ要件の定義と評価

新しいシステムやツールを導入する際、機能面だけでなくセキュリティ面の事前確認も不可欠です。本セクションでは、安全な導入を実現するために、導入前に必ず実施すべき「セキュリティ要件の定義」と「評価」の具体的なプロセスを解説します。自社のポリシーやリスクに基づき、必要なセキュリティレベルを明確化し、導入候補がそれを満たしているかを見極めるための重要なステップを学びましょう。

保護対象となる情報資産の洗い出し

セキュリティ対策の第一歩は、守るべき情報資産を正確に特定することから始まります。顧客情報や人事データだけでなく、例えば製造業における設計図面、医療機関が扱う電子カルテなど、事業の根幹をなす無形の資産も対象です。各部署へのヒアリングや業務フローの棚卸しを通じて網羅的に資産を洗い出し、「情報資産管理台帳」として文書化しましょう。その際、各資産を「機密性」「完全性」「可用性」(CIA)の観点から評価・分類することが重要です。このプロセスにより、万が一漏洩や改ざんが発生した場合の事業への影響度が明確になり、優先的に保護すべき対象が明らかになります。

想定される脅威とリスクの分析評価

新しいシステムやサービスの導入は、新たな攻撃対象領域を生み出すため、まずは想定される脅威を具体的に洗い出すことが不可欠です。ランサムウェアによる事業停止、内部不正による情報漏洩はもちろん、近年では連携サービスを経由するサプライチェーン攻撃のリスク評価が極めて重要となっています。

これらの脅威に対し、脅威モデリングなどのフレームワークを用いて「発生可能性」と「影響度」の観点から分析・評価します。このプロセスにより、対処すべきリスクの優先順位が明確になり、保護すべき情報資産や実装すべきセキュリティ機能が具体化されます。客観的なリスク評価こそが、費用対効果の高い対策の土台となるのです。

具体的なセキュリティ対策要件の策定

リスク評価で特定された脅威に基づき、具体的なセキュリティ対策要件を策定します。これには、多要素認証(MFA)の義務化や「最小権限の原則」に基づくアクセス制御が含まれます。また、個人情報や機密情報を取り扱う場合は、保管データ(at-rest)と転送中データ(in-transit)双方の暗号化を必須とすべきです。特に金融や公共分野では、FISC安全対策基準やISMAPなど、業界固有のセキュリティ基準への準拠が不可欠です。これらの要件を網羅したチェックリストを作成し、導入候補のサービスが基準を満たしているか客観的に評価することが重要です。

安全な金融AIサービス・ベンダーの選定ポイント

金融業界でのAI活用は、利便性の向上と同時に高度なセキュリティと信頼性の担保が絶対条件です。しかし、数あるベンダーの中から自社の要件を満たす一社を的確に見極めるのは容易ではありません。本セクションでは、金融機関特有のリスクを踏まえ、安全なAIサービス・ベンダーを選定するための具体的なポイントを詳しく解説します。

堅牢なセキュリティとデータ保護体制

金融AIサービスでは、機密性の高い顧客情報や独自の学習データを扱うため、最高レベルのセキュリティが求められます。ベンダー選定時には、データの暗号化や厳格なアクセス制御といった基本的な対策に加え、FISC安全対策基準への準拠状況は必ず確認しましょう。

客観的な指標として、SOC2やISO/IEC 27001といった第三者認証の取得は、信頼性の高いデータ保護体制を証明します。さらに、定期的な脆弱性診断の実施や、敵対的攻撃のようなAI特有のリスクへの対策状況もヒアリングし、自社のセキュリティポリシーを満たす堅牢な体制を持つベンダーを選定することが不可欠です。

金融関連法規・ガイドラインへの準拠状況

金融AIサービスは、金融商品取引法やFISC安全対策基準など、業界特有の厳格な法規制への準拠が大前提です。ベンダー選定では、単に準拠を謳うだけでなく、SOC報告書やISMS認証といった第三者認証の有無を必ず確認しましょう。

特に、AIモデルの判断プロセスにおける公平性や説明可能性(XAI)は、金融庁の「AIガバナンス・ガイドライン」でも重視される項目です。ベンダーがこれらの要求にどう応え、継続的な監査や法改正に追随する体制を持っているか、具体的な資料を基に評価することが、安全なサービス導入の鍵となります。

豊富な導入実績と第三者機関による評価

金融AIサービスの選定では、ベンダーの技術力だけでなく、客観的な信頼性の証明が不可欠です。まず、金融機関での豊富な導入実績を確認しましょう。特に自社と類似した課題を解決した事例は、導入後の効果を具体的に測る上で重要な判断材料となります。規制が厳しい金融業界特有の要件をクリアした実績は、信頼の証です。

さらに、ISO/IEC 27001(ISMS)認証やSOC2報告書といった第三者機関による評価は、セキュリティ体制や内部統制の客観的な証明です。これらの情報を基に、自社の厳格なセキュリティポリシーやコンプライアンス要件を満たす、信頼できるパートナーを選定することがプロジェクト成功の鍵となります。

まとめ

本記事では、金融AI導入におけるセキュリティの重要性と具体的な対策を解説しました。金融AIは大きな可能性を秘める一方、データ漏洩やモデルへの敵対的攻撃といった特有のリスクも存在します。

安全な活用には、データ暗号化やアクセス制御といった技術的対策と、従業員教育やガバナンス強化などの組織的対策を両輪で進めることが不可欠です。金融AIのセキュリティを確保することは、顧客の信頼と企業の資産を守るための最重要課題です。

これから導入を検討する際は、まず自社のセキュリティ要件を明確に定義し、信頼できるベンダーを選定することから始めましょう。

OptiMaxへの無料相談のご案内

OptiMaxでは、製造業・物流業・建設業・金融業をはじめとする多様な業種に向けてAI導入の支援を行っており、

企業様のニーズに合わせて無料相談を実施しています。

AI導入の概要から具体的な導入事例、業界別の活用方法まで、

疑問や不安をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。