そもそもロボアドバイザーとは?投資初心者におすすめな理由を解説

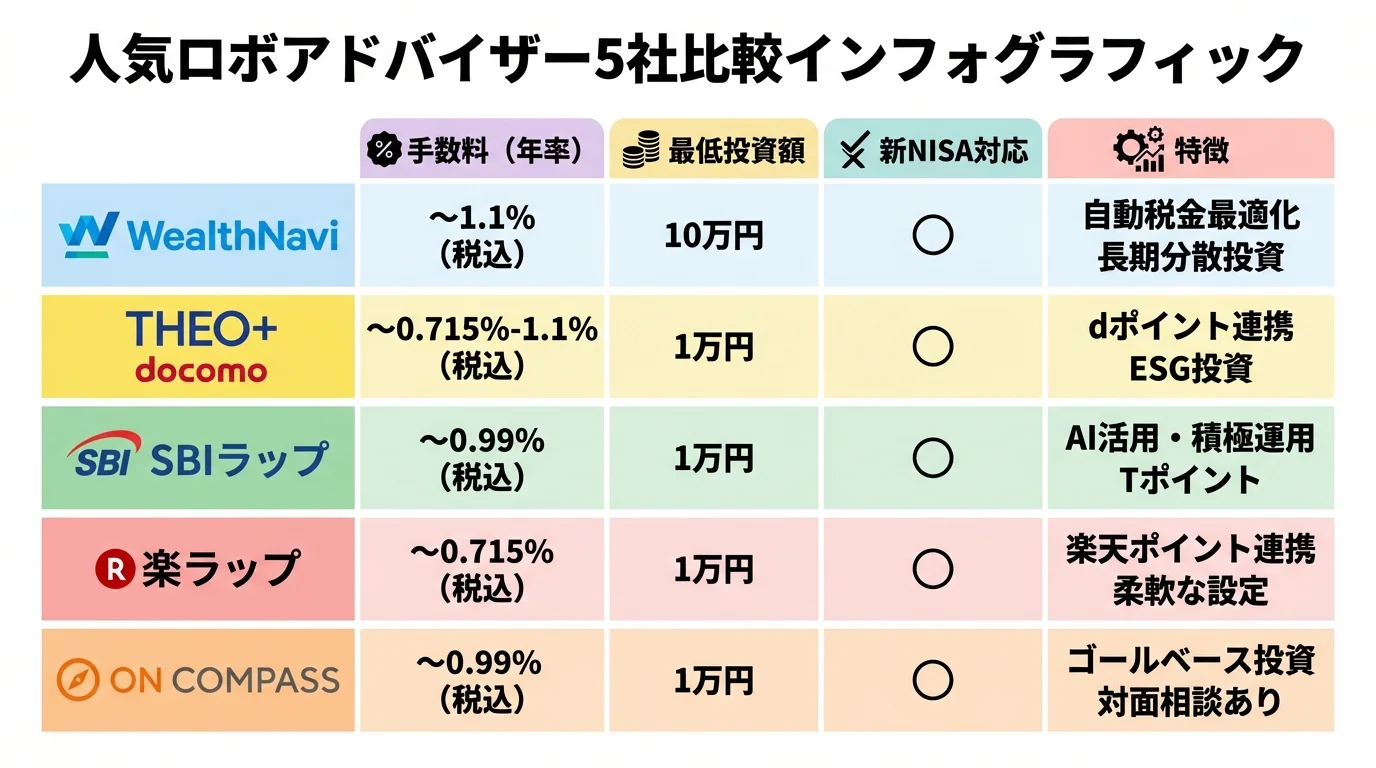

ここからは、ロボアドバイザー 比較のおすすめ10選を紹介します。それぞれの特徴やメリットを詳しく解説していますので、導入検討の参考にしてください。

1位:WealthNavi

1位は、預かり資産・運用者数で国内No.1の実績を誇るロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」です。簡単な診断に答えるだけで、あなたに最適な運用プランを提案。入金後は、世界約50カ国13,000銘柄への分散投資から、積立、リバランスまで全てを自動で行ってくれます。

「おまかせNISA」機能で新NISAに完全対応しており、非課税のメリットを最大限に活かしたおまかせ運用が可能です。2026年2月からは、スマホアプリでの口座開設時にマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービス(JPKI)に対応。これにより、手続きが従来よりも迅速かつ安全になり、誰でも手軽に始めやすくなりました。

手数料は預かり資産の年率1%(税込1.1%、現金部分を除く)のみとシンプルで分かりやすいのが特徴です。投資の知識に自信がない初心者や、忙しくて運用に時間をかけられない方に最もおすすめのサービスです。

2位:THEO+ docomo

「THEO+ docomo」は、NTTドコモとお金のデザインが提供するロボアドバイザーです。普段の買い物や携帯料金で貯まるdポイントを投資に利用できるため、特にドコモユーザーにとってメリットが大きいサービスです。

最大の特徴は、dポイント経済圏との強力な連携です。貯まったdポイントを1ポイント=1円として運用資金に充当できるほか、dカード積立ではdポイントを貯めながら自動で積立投資ができます。また、投資の知識がない初心者でも、簡単な質問に答えるだけでAIとプロが最適なポートフォリオを提案・運用してくれる「おまかせ資産運用」が魅力です。

近年では新NISAへの対応も開始され、非課税の恩恵を受けながら効率的な資産形成が可能になりました。手数料は預かり資産の最大年率1.10%(税込)ですが、dカードの利用状況などに応じて割引される「THEO Color Palette」も用意されています。

dポイントを有効活用したい方や、手間をかけずに少額から資産運用を始めたいドコモユーザーに最適なサービスです。

3位:SBIラップ

SBI証券が提供する「SBIラップ」は、AIや運用のプロに資産運用をすべておまかせできるロボアドバイザーです。業界でも最安水準の手数料と、1万円から始められる手軽さで人気を集めています。

このサービスの最大の強みは、投資家の多様なニーズに応える豊富な運用コースです。AIが自動で資産配分を調整する「AI投資コース」や、専門家が運用する「匠の運用コース」など、自分のリスク許容度に合わせて最適なプランを選択できます。

2025年12月には、株式100%で積極的にリターンを狙う新コース「SBIラップ ALL株式コース」も追加され、より攻めの投資も可能になりました。手数料は「AI投資コース」で年率0.66%(税込)と非常に低コストですが、NISA(新NISA)には対応していない点には注意が必要です。

低コストを重視する方や、複数のコースを組み合わせて自分好みのポートフォリオを作りたいと比較検討している方におすすめのサービスです。

4位:楽ラップ

楽天証券が提供する「楽ラップ」は、簡単な質問に答えるだけで、一人ひとりに合った資産運用を全自動で行ってくれるロボアドバイザーです。1万円という少額から本格的な国際分散投資を始められる手軽さが魅力です。

最大の特徴は、独自の「下落ショック軽減機能(DRC)」を搭載している点です。相場の大きな変動が予測される際に、自動で株式の比率を下げて資産価格の変動を抑制するため、守りの運用を重視したい方に適しています。手数料プランは、シンプルな固定報酬型と、運用益に応じて報酬が変わる成功報酬併用型の2種類から選択可能です。

ただし、2024年から始まった新NISAには対応していないため、運用で得た利益は課税対象となる点には注意が必要です。NISA枠は別で活用しつつ、相場の下落リスクを抑えながら手間なく資産運用をしたいと考える投資初心者の方におすすめです。

5位:ON COMPASS

5位は、マネックス証券が提供するおまかせ資産運用サービス「ON COMPASS」です。専門家が個人の目標に合わせて運用プランを設計・実行してくれる、本格的なロボアドバイザーとして人気を集めています。

最大の特徴は、教育資金や老後資金といった具体的な目標達成をサポートする「ゴールベースアプローチ」を採用している点です。NISA(成長投資枠)にも対応しているため、非課税メリットを活かしながら効率的な資産形成を目指せます。2026年1月には預かり資産残高が500億円を突破したことも発表されており、多くのユーザーから信頼を得ていることがわかります。

手数料は運用資産に対して年率最大1%(税込)程度で、申込・売買・解約手数料はかかりません。

ライフプランに合わせた目標を設定し、手間をかけずにコツコツ資産形成をしたい投資初心者や、仕事で忙しい方にぴったりのサービスです。

6位:ROBOPRO

AIによる市場予測で積極的にリターンを追求する、攻めの運用が特徴のロボアドバイザーです。一般的なバランス型の運用とは一線を画し、パフォーマンスを重視する方に選ばれています。

ROBOPROの最大の強みは、AIが40以上の市場データを分析し、機動的に資産配分を変更する点です。相場の下落を予測した際には資産構成を大きく見直し、上昇局面では株式の比率を上げるなど、ダイナミックな運用を行います。2026年2月には市場の急変を捉え、急落した金への投資比率を高める臨時リバランスを実施するなど、常に最新の市場分析を反映させています。

手数料は年率1.1%(税込)、最低投資額は10万円からとやや高めの設定です。新NISAには直接対応していませんが、AIの運用戦略を活用した投資信託は成長投資枠で購入可能です。

AIの分析に基づき、リスクを取ってでもリターンを狙いたい方や、これまでのロボアドバイザーに物足りなさを感じていた投資経験者におすすめです。

7位:投信工房

松井証券が提供する「投信工房」は、ポートフォリオの提案からメンテナンスまでをサポートしてくれる助言型のロボアドバイザーです。簡単な8つの質問に答えるだけで、リスク許容度に合わせた最適な資産配分を提案してくれます。

大きな特徴は、ロボアドバイザーの利用料が無料である点です。かかるコストは投資信託の信託報酬のみで、業界最低水準のコストで本格的な国際分散投資を始められます。また、提案されたポートフォリオに基づき、最終的な投資判断は自分で行うため、投資の知識を深めながら資産形成したい方にも適しています。新NISAの成長投資枠にも対応しており、非課税メリットを最大限に活用できます。

最新情報として、2026年夏頃には保有している投資信託の分配金コースを後から変更できる機能が追加予定です。これにより、ライフステージの変化に合わせて、より柔軟な運用戦略を立てられるようになります。

100円から積立が可能で、コストを徹底的に抑えたい方や、専門家のアドバイスを参考にしつつ最終判断は自分で行いたい方におすすめのサービスです。

8位:ダイワファンドラップオンライン

ダイワファンドラップオンラインは、国内大手の大和証券が提供するロボアドバイザーサービスです。ロボアドによる運用プラン提案と、専門家による実際の運用を組み合わせたハイブリッド型で、オンラインですべての手続きが完結します。

最大の強みは、大手証券ならではの信頼性です。長年の実績を持つプロが運用を担うため、安心して大切な資産を任せられます。また、月々1万円からの少額積立に対応しており、投資初心者でも無理なく始められるのが魅力です。

2026年2月時点で新機能の公式発表はありませんが、同月にはシステムメンテナンスが予定されており、将来的なサービス改善が期待されます。手数料は、投資一任受託報酬として最大年率1.10%(税込)に加え、別途ファンド費用がかかります。

実績のある金融機関に任せたい投資初心者や、手間をかけずに長期的な資産形成を目指したい忙しい方におすすめのサービスです。

9位:SUSTEN

「インベストメント・オートメーション」を掲げる「SUSTEN(サステン)」は、新NISAの非課税メリットを最大限引き出すことに特化したロボアドバイザーです。

最大の特徴は、新NISAの高度な自動最適化機能。期待リターンが高い銘柄を優先的にNISA口座へ移したり、課税口座とNISA口座の銘柄を自動で入れ替えたりするなど、5つの自動機能で非課税枠を徹底的に活用します。また、手数料体系もユニークで、運用益が出た場合にのみ発生する成果報酬型を採用している点も他社との大きな違いです。

2025年12月には、生成AIを活用した新サービス「GeoMax AI」をリリース。特定のファンドについて、構成銘柄や市場変動の要因などを対話形式でほぼリアルタイムに確認できるようになりました。

手数料は、投資評価額に対する費用(年率0.088%〜0.154%・税込)と、運用益に応じた成果報酬(利益の1/9.9〜1/6.6・税込)を組み合わせた体系です。

新NISAの非課税枠を余すことなく使い切りたい方や、AIを活用して自身の資産運用状況をより深く理解したい情報感度の高い方におすすめです。

10位:SMBCロボアドバイザー

SMBCロボアドバイザーは、SMBC日興証券が提供する「THEO」の技術を活用した資産運用サービスです。簡単な5つの質問に答えるだけで、AIがあなたに最適なポートフォリオを提案し、国際分散投資を全自動で行います。

最大の特徴は、手間いらずの「ほったらかし投資」とドコモ経済圏との強力な連携です。「THEO+ docomo」なら、dポイントでの入金やdカード積立が可能で、普段の生活で貯めたポイントを無駄なく資産運用に活用できます。2025年3月から新NISAにも対応しており、非課税の恩恵を受けながら長期的な資産形成を目指せます。

2026年2月時点で具体的な新機能の発表はありませんが、過去の実績からドコモ経済圏との連携強化や、業界トレンドであるセキュリティ機能の向上が期待されます。手数料は預かり資産額に応じて年率最大1.10%(税込)で、最低投資額は10万円からとなっています。元本保証ではない点には注意が必要ですが、投資の知識がない初心者や、運用に時間をかけられない忙しい方に最適なサービスです。

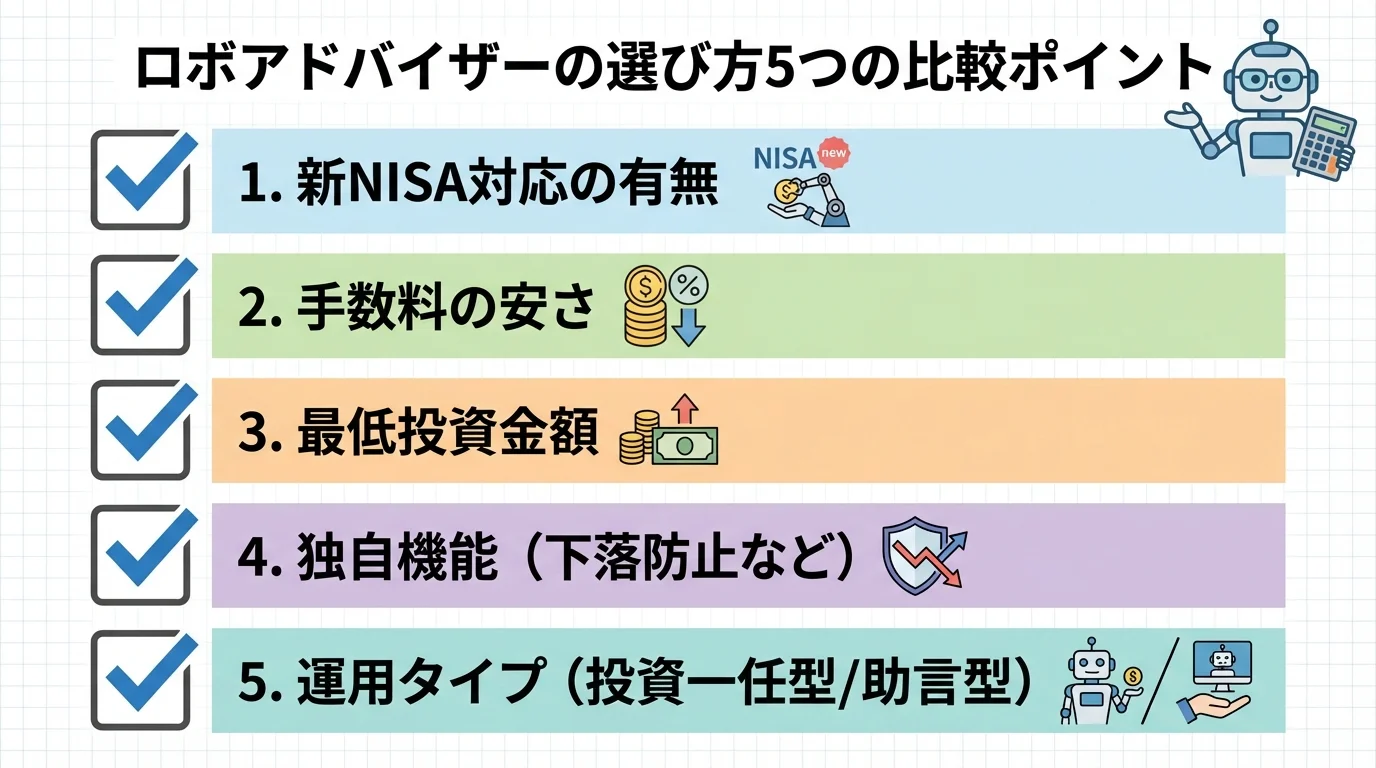

【2025年最新】ロボアドバイザーの選び方|新NISA対応など5つの比較ポイント

ここからは、ロボアドバイザー 比較のおすすめ10選を紹介します。それぞれの特徴やメリットを詳しく解説していますので、導入検討の参考にしてください。

1位:WealthNavi

預かり資産・運用者数No.1で、多くの投資初心者から支持されるロボアドバイザーが「WealthNavi(ウェルスナビ)」です。最大の強みは、入金するだけで最適なポートフォリオの構築からリバランスまで、資産運用を全自動でおまかせできる手軽さにあります。新NISAに完全対応した「おまかせNISA」機能も備え、非課税メリットを最大限に活用できる点も魅力です。2026年1月には預かり資産1兆8,000億円を突破するなど、その信頼性は折り紙付きです。

さらに2026年2月には、マイナンバーカードによる公的個人認証サービス(JPKI)を導入。これにより、スマホアプリからの口座開設がより迅速かつ安全になり、始めやすさが一層向上しました。手数料は預かり資産の年率1.1%(税込)です。何から始めれば良いかわからない投資初心者や、忙しくて運用に時間をかけられない方に最もおすすめのサービスと言えるでしょう。

2位:THEO+ docomo

dポイントを貯めながら、おまかせで資産運用を始められるロボアドバイザーです。NTTドコモが提供しており、特にドコモユーザーにとってメリットが大きいのが特徴です。

最大の強みは、dポイントとの強力な連携です。運用資産額に応じてdポイントが貯まり、ドコモ回線ユーザーならポイント付与率が1.5倍になります。貯まったdポイントを1ポイント=1円として投資に回せるため、現金を使わずに資産運用を始められるのも魅力です。また、毎月1万円から始められる「dカード積立」にも対応しており、積立額に応じてさらにdポイントが貯まります。

最近では、2025年3月から新NISAへの対応を開始したほか、dカード積立の上限額が月10万円に引き上げられるなど、サービスの利便性が向上しています。手数料は預かり資産の年率最大1.10%(税込)です。

ポイ活と資産運用を両立させたいドコモユーザーや、投資の知識はないけれど手軽に資産形成を始めたい初心者の方に最適なサービスと言えるでしょう。

3位:SBIラップ

ネット証券最大手のSBI証券が提供するロボアドバイザー「SBIラップ」。AIと運用のプロによる本格的なおまかせ資産運用を、1万円という少額から始められるのが魅力です。

最大の特徴は、投資家のスタイルに合わせて選べる多彩な運用コースです。AIが全自動で最適なポートフォリオを構築する「AI投資コース」や、専門家が相場を分析して運用する「匠の運用コース」など、複数の選択肢が用意されています。特に、2025年12月には株式100%で積極的にリターンを追求する「SBIラップ ALL株式コース」が新設され、より攻撃的な運用をしたい方のニーズにも応えています。

手数料は年率0.66%(税込)からと業界最低水準ですが、NISAに非対応な点は注意が必要です。手間をかけずに資産運用を始めたい初心者から、複数のコースを組み合わせて自分なりのポートフォリオを作りたい中上級者まで、幅広い層におすすめできるサービスです。

4位:楽ラップ

楽天証券が提供する「楽ラップ」は、1万円という少額から本格的な国際分散投資を始められるロボアドバイザーです。簡単な質問に答えるだけで、一人ひとりに合った運用プランを提案してくれます。

最大の特徴は、相場の大幅な下落を予測した際に、自動で資産の組み換えを行いリスクを低減する独自の「下落ショック軽減機能(DRC)」です。また、手数料プランを「固定報酬型」と「成功報酬併用型」の2種類から選択できる点も魅力です。ただし、2024年から始まった新NISAには対応していないため、運用益は課税対象となる点には注意が必要です。

手数料は固定報酬型で最大年率0.715%(税込)となっています。相場の下落リスクに備えながら運用したい方や、NISAとは別に手間をかけずに資産運用を始めたい方に向いています。

5位:ON COMPASS

マネックス証券が提供する「ON COMPASS」は、専門家による本格的な資産運用を完全におまかせできるロボアドバイザーです。

最大の特徴は、教育資金や老後資金といった具体的な目標達成をサポートする「ゴールベースアプローチ」を採用している点です。簡単な質問に答えるだけで最適なプランが提案され、その後の運用や資産配分の見直し(リバランス)も全て自動。NISA(成長投資枠)にも対応しており、非課税メリットを活かした効率的な資産形成が可能です。

最近では2025年12月末に預かり資産残高が500億円を突破するなど、多くのユーザーから支持され順調にサービスを拡大しています。

手数料は運用資産に対して年率最大1%程度(税込)で、申込手数料や解約手数料はかかりません。

「何のために、いくら貯めるか」という目標を明確に持ち、計画的に資産形成を始めたい投資初心者や、忙しくて運用に手間をかけられない方に最適なサービスと言えるでしょう。

6位:ROBOPRO

AIによる市場予測に基づき、資産配分を大胆に変更することで高いパフォーマンスを目指す投資一任サービスです。従来の安定志向のロボアドとは一線を画す、攻めの運用が最大の特徴です。

AIが経済指標などから市場を判断し、機動的にリバランスを実行。下落相場では資産を守り、上昇局面では積極的にリターンを追求するなど、相場変動への対応力が強みです。

2026年2月には市場の急変を捉え、急落した「金」の比率を高める臨時リバランスを実施。このようにAIが常に市場を分析し、ポートフォリオを最適化し続けています。

手数料は年率1.1%(税込)、最低投資額は10万円から。新NISAには非対応ですが、その分、AIによる積極的な運用でリターンを狙います。

安定運用では物足りず、AIの力を活用して積極的にリターンを追求したい方や、パフォーマンスを重視する投資経験者におすすめです。

7位:投信工房

松井証券が提供する「投信工房」は、8つの簡単な質問に答えるだけで、最適な資産配分を提案してくれる助言型のロボアドバイザーです。提案を参考にしつつ、最終的な投資判断は自分で行うため、ある程度自分のペースで運用したい方に適しています。

最大の強みは、サービスの利用料が無料で、信託報酬の安いインデックスファンドを中心に提案してくれる低コストさにあります。新NISAの成長投資枠にも対応しており、非課税メリットを活かした資産形成が可能です。

注目すべき最新情報として、2026年夏頃に保有する投資信託の分配金コース(再投資型・受取型)を後から変更できる新機能が追加予定です。これにより、ライフステージの変化に合わせて、より柔軟な資産運用が実現します。

サービスの利用料は無料で、かかる費用は投資信託の信託報酬のみ。コストを抑えたい方や、専門家のアドバイスを参考にしながらも、最終的な投資判断は自分で行いたい方におすすめです。

8位:ダイワファンドラップオンライン

「ダイワファンドラップオンライン」は、国内大手の大和証券が提供するロボアドバイザーサービスです。AIによるサポートと、経験豊富な専門家(ファンドアナリスト)が投資対象ファンドを選定するハイブリッドな運用体制が特徴で、大手ならではの安心感を求める方に支持されています。

ウェブサイトでの無料診断から申し込み、運用状況の確認まで、すべての手続きがオンラインで完結する手軽さも魅力です。2026年2月時点で新機能の発表はありませんが、同月に将来的なサービス改善に向けたシステムメンテナンスが予定されており、継続的な見直しが行われています。

最低投資金額は1万円からと始めやすい一方、手数料は投資一任報酬として最大年率1.10%(税込)と、別途信託報酬がかかるため、他のサービスとの比較検討は必要でしょう。大手証券会社の信頼できる基盤のもとで、専門家の知見も活かしながら資産運用を始めたい投資初心者の方におすすめです。

9位:SUSTEN

「インベストメント・オートメーション」を掲げ、特に新NISAの非課税メリットを最大限に引き出すことに特化したロボアドバイザーです。

最大の特徴は、新NISAに完全対応した5つの自動最適化機能。つみたて投資枠と成長投資枠の自動采配はもちろん、課税口座とNISA口座間で期待リターンの高い銘柄を自動で入れ替えるなど、非課税枠を徹底的に活用する仕組みが強みです。2025年12月には、特定のファンドについて生成AIが対話形式で質問に答える「GeoMax AI」をリリース。運用状況をより深く、リアルタイムに近い形で把握できるようになりました。

手数料は、NISA口座での利用であれば成功報酬はかからず、投資対象ファンドの信託報酬のみ(年率0.4%〜0.8%程度)となっています。

新NISAの非課税枠を1円たりとも無駄にしたくない方や、AIなどの最新技術を活用して資産運用を管理したい方におすすめのサービスです。

10位:SMBCロボアドバイザー

SMBCロボアドバイザーは、SMBC日興証券を通じて提供される「THEO+ docomo」を利用した資産運用サービスです。AIが診断結果に基づき、世界中の資産へ自動で国際分散投資を行ってくれます。

一番の強みは、NTTドコモとの連携です。貯まったdポイントを1ポイント=1円として入金できるほか、「dカード積立」も利用可能で、ドコモ経済圏を活用している方には大きなメリットがあります。最低投資額は10万円からとやや高めですが、ポートフォリオ構築からリバランスまで全ておまかせできるため、投資初心者でも安心して始められます。

2026年2月時点での新機能発表はありませんが、過去の実績から新NISAへの最適化やセキュリティ強化などが期待されます。投資の知識はないけれど将来のために資産形成をしたい方や、dポイントを有効活用したいドコモユーザーにおすすめのロボアドバイザーです。

【2025年版】ロボアドバイザーおすすめ10社を一覧比較!手数料や最新機能で選ぶ

ここからは、ロボアドバイザー 比較のおすすめ10選を紹介します。それぞれの特徴やメリットを詳しく解説していますので、導入検討の参考にしてください。

1位:WealthNavi

ロボアドバイザー比較ランキング第1位は、預かり資産・運用者数No.1※を誇る「WealthNavi(ウェルスナビ)」です。投資初心者でも、スマホ一つで本格的な国際分散投資を始められます。

ノーベル賞受賞者が提唱する金融アルゴリズムに基づき、最適なポートフォリオを自動で構築・運用。リスク許容度診断から入金、リバランスまで、すべておまかせで「長期・積立・分散」投資を実践できるのが強みです。

2026年2月には、スマホアプリからの口座開設時にマイナンバーカードを読み取るだけで本人確認が完了する機能を追加。これにより、手続きがより迅速かつ安全になり、資産運用を始めるハードルがさらに下がりました。

手数料は預かり資産の年率1%(税込1.1%)とシンプルで、新NISAに完全対応した「おまかせNISA」も利用可能。非課税メリットを最大限に活用しながら自動で資産運用ができます。

投資の知識や時間はないけれど、将来のためにコツコツ資産形成をしたい投資初心者や、忙しいビジネスパーソンに最適なサービスです。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023年9月末現在)」よりモーニングスター・アソシエイツ調べ(2023年12月時点)

2位:THEO+ docomo

NTTドコモが提供する「THEO+ docomo」は、AIとプロが最適なポートフォリオを提案・運用してくれるロボアドバイザーです。1万円という少額から、世界水準の国際分散投資を手軽に始められます。

最大の特徴は、dポイントとの強力な連携です。普段の買い物で貯めたdポイントを1ポイント=1円として投資に使えるほか、dカードで積立を行えば、積立額に応じてポイントが貯まります。さらに、ドコモ回線ユーザーは運用資産額に応じて付与されるdポイントが1.5倍になる特典も魅力です。

近年では新NISAにも対応し、非課税メリットを活かしながらおまかせ資産運用が可能になりました。また、dカード積立の上限額が月10万円に引き上げられ、より効率的な資産形成を目指せます。

手数料は預かり資産の年率最大1.10%(税込)で、利用状況に応じて割引される制度もあります。

dポイントを貯めているドコモユーザーや、ポイントを活用して手間なく資産運用を始めたい投資初心者に特におすすめのサービスです。

3位:SBIラップ

第3位は、ネット証券最大手のSBI証券が提供する「SBIラップ」です。AIによる全自動運用だけでなく、投資のプロによる運用コースも選べるのが大きな特徴。業界最低水準の手数料と、最低1万円から始められる手軽さで人気を集めています。

このサービスの強みは、投資家の多様なニーズに応える豊富なコースラインナップです。安定志向の「匠の運用コース」から、レバレッジを活用するコースまで揃っています。特に、2025年12月には株式100%で積極的なリターンを狙う新コース「SBIラップ ALL株式コース」が登場し、より攻めの運用も可能になりました。

手数料は「AI投資コース」で年率0.66%(税込)と低コスト。ただし、NISAに非対応な点には注意が必要です。SBI証券の口座を持っており、低コストで自分に合った運用スタイルを選びたい方や、積極的なリターンを追求したい方におすすめのサービスです。

4位:楽ラップ

楽天証券が提供する「楽ラップ」は、1万円という少額から始められる手軽さが魅力のロボアドバイザーです。

最大の特徴は、相場の大幅な下落を予測した際に自動でリスクを抑える独自の「下落ショック軽減機能(DRC)」です。守りを重視した運用ができるため、大きな価格変動が不安な方に適しています。また、16の質問に答えるだけで最適な運用コースを提案してくれるので、投資初心者でも簡単に本格的な国際分散投資を始められます。

注意点として、楽ラップは2024年から始まった新NISAには対応しておらず、運用益は課税対象となります。手数料は、運用資産額に応じた「固定報酬型」と、運用益に対して報酬が発生する「成功報酬併用型」の2プランから選択可能です。

NISAとは別で資産運用をしたい方や、市場の変動リスクを抑えながら手間なく運用したい方におすすめです。

5位:ON COMPASS

マネックス証券が提供するON COMPASSは、利用者の目標達成を第一に考える「ゴールベースアプローチ」が特徴のロボアドバイザーです。「老後資金」や「教育資金」といった具体的なライフプランに応じた最適な運用計画を専門家が提案し、ゴール達成までをサポートしてくれます。NISA(成長投資枠)にも対応しており、非課税メリットを活かした長期的な資産形成が可能です。

入金後は資産配分の見直し(リバランス)まで全て自動で行われるため、手間なく本格的な国際分散投資を始められます。2025年12月末には預かり資産残高が500億円を突破するなど、多くのユーザーから支持を集め、順調にサービスを拡大している点も安心材料です。

手数料は運用資産に対して年率最大1%(税込)程度で、申込手数料や解約手数料はかかりません。「何に投資すれば良いかわからない」という投資初心者の方や、具体的な目標に向けて効率的に資産運用をしたい方におすすめです。

6位:ROBOPRO

「ROBOPRO(ロボプロ)」は、AIが市場を予測し、資産配分を大胆に変更することでリターンを追求する攻めのロボアドバイザーです。

最大の特徴は、AIが金融市場の大きな変動を予測して機動的にリバランスを行う点です。市場が好調な局面では株式比率を高めて積極的に利益を狙い、下落予測時には債券や金の比率を高めて資産を守るなど、相場に合わせて柔軟に戦略を変更します。

2026年2月には、市場の急変に対応して臨時リバランスを実施。AIが投資の好機と判断し、急落した金への配分を高めるなど、常に最新の市場分析を運用に反映させています。

最低投資額は10万円から、手数料は年率1.1%(税込)です。新NISAには直接対応していませんが、関連ファンドは成長投資枠で購入可能です。

従来の分散投資だけでなく、AIの予測を活かして積極的にリターンを狙いたい方や、自分で投資判断をする時間がない方におすすめです。

7位:投信工房

松井証券が提供する「投信工房」は、簡単な質問に答えるだけで最適な資産配分を提案してくれる助言型ロボアドバイザーです。サービス利用料は無料で、かかる費用は投資信託の信託報酬のみという低コスト性が大きな魅力。月々100円から積立投資を始められるため、初心者でも気軽にスタートできます。

ポートフォリオ提案やリバランスの通知はしてくれますが、最終的な売買の判断は自分で行う必要があります。そのため、完全に「おまかせ」にしたい人には向きませんが、投資の知識を身につけたい方には最適です。

注目すべきは、2026年夏頃に保有中の投資信託の分配金コースを変更できる新機能が追加される予定である点。これにより、ライフステージの変化に応じて、資産を増やす「再投資型」から、生活費の足しにする「受取型」へ切り替えるといった柔軟な運用が可能になります。新NISAにも対応しており、コストを抑えて専門家の助言を参考にしたい方におすすめです。

8位:ダイワファンドラップオンライン

大手証券会社の大和証券が提供する「ダイワファンドラップオンライン」は、長年の対面サービスで培った実績とノウハウを活かしたロボアドバイザーです。専門家とAIが連携し、信頼性の高い資産運用を実現します。

主な特徴は、大手証券会社ならではの安心感と、初心者でも始めやすい手軽さです。無料診断で自分に合ったプランの提案を受けられ、申し込みから運用まですべてオンラインで完結。月々1万円からの積立投資にも対応しており、まとまった資金がない方でも気軽に国際分散投資を始められます。

2026年2月時点での大規模な新機能リリースはありませんが、同月にシステムメンテナンスが予定されており、将来的なサービス改善が期待されます。また、2025年12月には一部関連ファンドで信託約款の変更が行われています。

手数料は、投資一任報酬とファンド費用を合わせて年率1.3%台からが目安です。

専門的な知識に自信はないけれど、信頼できる企業で手堅く資産形成を始めたい投資初心者や、忙しくて運用に手間をかけられない方におすすめです。

9位:SUSTEN

9位は、新NISAの非課税メリットを徹底的に自動化する「SUSTEN(サステン)」です。「インベストメント・オートメーション」をコンセプトに掲げ、高度なアルゴリズムで最適な資産運用を全自動で行います。

最大の強みは、新NISAに完全対応した独自の「NISA自動最適化機能」です。期待リターンが高い銘柄を優先的に非課税枠へ割り当てるだけでなく、課税口座とNISA口座の銘柄を自動で入れ替えるなど、他社にはない機能で非課税メリットの最大化を目指します。

2025年12月には、業界初となる生成AI活用サービス「GeoMax AI」をリリース。これにより、ファンドの構成銘柄や市場変動の要因といった専門的な情報を、対話形式でリアルタイムに確認できるようになりました。

手数料は投資評価額に応じて年率0.088%〜0.44%(税込)です。

新NISAの非課税枠を1円単位で効率良く使い切りたい方や、AIなどの最新技術を活用して自分の資産運用を深く理解したい方におすすめのロボアドバイザーです。

10位:SMBCロボアドバイザー

SMBCロボアドバイザーは、SMBC日興証券が提供する「THEO」を活用したAI資産運用サービスです。ほったらかし投資で、プロレベルの国際分散投資を始められます。

最低投資額10万円からスタートでき、AIが自動で資産の再配分(リバランス)まで行ってくれる手軽さが特徴です。特に「THEO+ docomo」プランでは、dポイントを使った入金やdカード積立が可能で、ドコモ経済圏との連携が大きな強みとなっています。

2026年2月時点で大型の機能アップデートはありませんが、過去には新NISAへの対応やポイント入金機能の追加など、継続的にサービスが改善されています。手数料は預かり資産に対して年率で発生しますが、運用はすべておまかせできます。

「投資を始めたいけど時間がない」という方や、普段からdポイントを貯めているドコモユーザーには、特におすすめのサービスです。

初心者におすすめのロボアドバイザー比較ランキングTOP10【2025年最新】

ここからは、ロボアドバイザー 比較のおすすめ10選を紹介します。それぞれの特徴やメリットを詳しく解説していますので、導入検討の参考にしてください。

1位:WealthNavi

2025年のロボアドバイザー比較ランキング第1位は、預かり資産・運用者数で国内No.1(※)を誇る「WealthNavi(ウェルスナビ)」です。簡単な質問に答えるだけで、一人ひとりに最適な資産配分を提案し、その後の運用を完全おまかせできるため、投資初心者から絶大な支持を集めています。

最大の特徴は、金融商品の選定から購入、積立、税金の最適化(DeTAX)、資産のバランス調整(リバランス)まで、資産運用の全プロセスを自動化している点です。新NISAにも「おまかせNISA」として対応し、非課税メリットを最大限に活用したおまかせ運用が可能です。2026年2月には、スマホアプリからの口座開設時にマイナンバーカードの読み取りによる本人確認に対応し、これまで以上に迅速かつ安全に運用を始められるようになりました。

手数料は預かり資産の年率1%(税込1.1%)とシンプルで、他に費用はかかりません。「投資を始めたいけれど、何から手をつけていいかわからない」という初心者の方や、「仕事や家事で忙しく、自分で運用管理をする時間がない」という方に最もおすすめのサービスです。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023年9月末現在)『投資運用業(ラップ業務)』『投資助言業』」を基にネット専業業者を比較(WealthNavi調べ)

2位:THEO+ docomo

THEO+ docomoは、NTTドコモが提供する「おまかせ資産運用」サービスです。プロとAIによる本格的な国際分散投資を、誰でもスマホひとつで手軽に始められます。

このサービスの最大の強みは、dポイントとの強力な連携です。普段の買い物などで貯まったdポイントを1ポイント=1円として投資資金に充てられるほか、運用資産額に応じて毎月dポイントが貯まります(ドコモ回線ユーザーはポイント1.5倍)。また、毎月1万円から可能な「dカード積立」も人気で、ポイントを貯めながら無理なく資産形成ができます。

最近ではdカード積立の上限額が月10万円に増額されたほか、2025年3月からは新NISAにも対応し、非課税メリットを活かした運用も可能になりました。手数料は預かり資産の最大年率1.10%(税込)です。

普段からdポイントを貯めている方や、投資の知識はないけれどポイントを活用して手軽に資産運用を始めてみたい、という初心者の方に特におすすめです。

3位:SBIラップ

SBI証券が提供する「SBIラップ」は、AIや運用のプロにすべておまかせで資産運用ができる人気のロボアドバイザーです。1万円という少額から始められる手軽さに加え、投資方針に合わせて選べる多彩な運用コースが最大の強みです。

AIが最適な資産配分を自動で決める「AI投資コース」や、投資の専門家が運用する「匠の運用コース」など、初心者でも安心して始められる選択肢が揃っています。さらに、2025年12月には株式100%で積極的にリターンを追求する新コース「SBIラップ ALL株式コース」の提供も開始され、より幅広い投資ニーズに応えられるようになりました。

手数料はコースに応じて年率0.66%(税込)からと業界でも低水準ですが、NISA(少額投資非課税制度)には対応していない点に注意が必要です。手間をかけずに分散投資を始めたい方はもちろん、複数のコースを組み合わせて自分に合った運用を実現したい方におすすめのサービスです。

4位:楽ラップ

楽天証券が提供する「楽ラップ」は、1万円という少額から本格的な国際分散投資を始められるロボアドバイザーです。簡単な質問に答えるだけで、自分に合った運用コースを提案してくれます。

最大の特徴は、相場の急落を予測した際に自動で株式の比率を下げ、資産の変動を抑える「下落ショック軽減機能(DRC)」を搭載している点です。手数料プランは、シンプルな「固定報酬型」と成果に応じて報酬が変わる「成功報酬併用型」の2種類から選択できます。

最新情報として、2024年から始まった新NISA制度には対応しておらず、NISA口座での運用はできない点に注意が必要です。手数料は、固定報酬型で年率最大0.715%(税込)です。

投資初心者の方や、相場の下落リスクをなるべく抑えながら運用したい方、NISAとは別の形で資産運用を始めたい方におすすめです。

5位:ON COMPASS

将来の目標達成をサポートするおまかせ資産運用

マネックス証券が提供する「ON COMPASS」は、「教育資金」「老後資金」といったライフプランの目標達成をサポートする「ゴールベースアプローチ」が特徴のロボアドバイザーです。簡単な質問に答えるだけで最適な運用プランが提案され、専門家がETF(上場投資信託)を通じて自動で国際分散投資を行います。NISAの成長投資枠にも対応しており、非課税のメリットを活かした効率的な資産形成が可能です。

2026年1月には預かり資産500億円を突破したと発表されるなど、多くの利用者に支持され成長を続けています。手数料は運用資産に対して年率最大1%(税込)程度で、申込・売買・解約手数料はかかりません。ただし、元本保証ではない点には注意が必要です。

「何から始めれば良いかわからない」という投資初心者の方や、仕事で忙しくほったらかし投資をしたい方に特におすすめのサービスです。

6位:ROBOPRO

ROBOPROは、AIによる市場予測を活用し、積極的にリターンを追求する「攻め」の運用が特徴のロボアドバイザーです。一般的なロボアドバイザーがリスク許容度に応じて固定的な配分を維持するのに対し、ROBOPROはAIが市場の変化を予測し、資産配分を大胆に組み替えることでパフォーマンスの最大化を目指します。

最大の特徴は、AIが機動的に行うリバランスです。2026年2月には、貴金属市場の急落を投資の好機と判断し「金」の比率を高める臨時リバランスを実施するなど、常に最新の市場分析を運用に反映させています。過去の金融ショック時にも下落を抑制した実績があり、攻守のバランスに優れています。

手数料は年率1.1%(税込)、最低投資額は10万円からと標準的ですが、新NISAには直接対応していません。従来のバランス型だけでなく、AIに投資判断を任せて積極的にリターンを狙いたい方におすすめのサービスです。

7位:投信工房

松井証券が提供する「投信工房」は、8つの質問に答えるだけで最適な資産配分を提案してくれる助言型のロボアドバイザーです。提案を参考にしつつ、最終的な投資判断は自分で行うため、運用に少しずつ慣れたい初心者に向いています。

大きな特徴は、サービス利用料が無料で、かかるコストが投資信託の信託報酬(年率0.3%程度)のみという点です。また、資産配分の崩れを整えるリバランス機能も充実しており、通知を受けて手動で行うほか、積立時に自動調整する「リバランス積立」も選択できます。

最新情報として、2026年夏頃には保有する投資信託の分配金コースを買付後に変更できる機能が追加予定です。これにより、ライフプランの変化に応じて「再投資型」と「受取型」を柔軟に切り替えられるようになります。

サービス利用料は無料なので、とにかくコストを抑えたい方や、専門家のアドバイスを参考にしながらも、最終的な投資判断は自分で下したいと考えている方におすすめです。

8位:ダイワファンドラップオンライン

大手証券会社である大和証券が提供する、オンライン完結型のロボアドバイザーサービスです。長年の運用ノウハウを活かした提案力と、信頼性の高さに定評があります。

最大の特徴は、大和証券の専門家が構築した運用戦略に基づき、ロボアドバイザーが最適な資産配分を提案・運用してくれる点です。月々1万円からの積立投資に対応しており、まとまった資金がなくても始めやすいのが魅力。オンラインで手軽に口座開設から運用状況の確認まで完結できます。

2026年2月時点での大規模な新機能リリースは発表されていませんが、同月にシステムメンテナンスが予定されており、サービス改善に向けた動きが期待されます。手数料は、投資一任報酬と信託報酬を合わせて年率1.3%程度(税込)が目安となります。

投資経験が少ない初心者の方や、日々の運用に時間をかけられない忙しい方で、大手証券会社ならではの信頼性を重視する方におすすめのサービスです。

9位:SUSTEN

「インベストメント・オートメーション」を掲げ、新NISAの非課税メリットを徹底的に自動で最大化することに特化したロボアドバイザーです。最大の特徴は、新NISAの自動最適化機能。つみたて投資枠と成長投資枠への最適配分はもちろん、課税口座とNISA口座間で期待リターンの高い銘柄を自動で入れ替えるなど、複雑なNISAの仕組みを意識することなく非課税メリットを最大限に享受できます。

2025年末には、業界初となる生成AI活用サービス「GeoMax AI」をリリースしました。「昨日の構成銘柄は?」といった専門的な質問を投げかけるだけで、運用状況を対話形式でリアルタイムに確認できる画期的な機能です。手数料は運用資産の評価額に応じた体系(年率0.088%~0.99%)。「NISAの非課税枠をとにかく効率よく使い切りたい」「AIなどの最新技術を使って資産運用を深く理解したい」という探求心のある方に向いています。

10位:SMBCロボアドバイザー

SMBCロボアドバイザーは、SMBC日興証券を通じて提供される「THEO+ docomo」を利用した資産運用サービスです。簡単な質問に答えるだけでAIが最適な資産配分を提案し、手間なく国際分散投資を始められます。

最大の特徴はドコモ経済圏との強力な連携です。dポイントを1ポイント=1円として投資資金に充当できる「ポイント入金」や、dカードで積立ができる機能が充実しています。運用資産額に応じてdポイントも貯まるため、ドコモユーザーには特に魅力的なサービスと言えるでしょう。もちろん、資産配分の自動リバランス機能も搭載しており、忙しい方でも本格的な「ほったらかし投資」が可能です。

2026年2月時点で大型アップデートの公式発表はありませんが、過去には新NISA対応やポイント関連機能の拡充など、継続的なサービス改善が行われています。

手数料は運用資産額に対して最大年率1.10%(税込)、最低投資額は10万円から。普段からdポイントを貯めている投資初心者や、手間をかけずに長期的な資産形成をしたい方におすすめです。

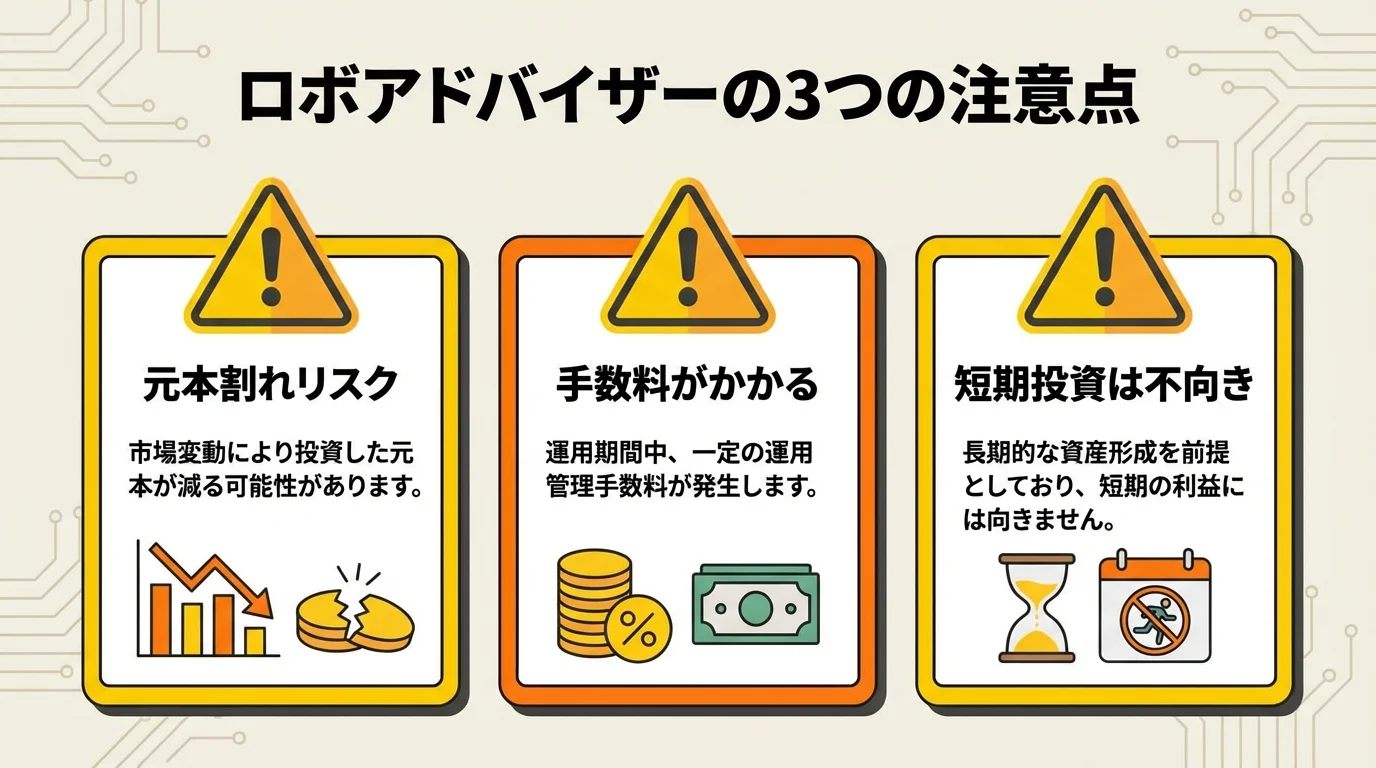

始める前に知っておきたいロボアドバイザーの注意点とデメリット

ランキング上位だからと安易に飛びつくのは待った方がいい。「おまかせ資産運用」という甘い言葉を鵜呑みにする前に、知っておくべき不都合な真実がある。ここでは、手数料という名のコストや避けられない元本割れリスクなど、宣伝文句の裏に隠されたロボアドバイザーの注意点とデメリットを徹底的に解説する。比較選びで失敗しないためにも、この現実から目を背けてはいけない。

大手でも新機能のアップデートは限定的

「最先端のAIが資産を運用」という謳い文句を鵜呑みにしてはいけない。実態として、大手ロボアドバイザーでさえサービスの根幹部分は数年前からほとんど進化していないのが現実だ。各社が行うアップデートのほとんどは、新NISAへの対応といった制度変更への追随や、細かなUI改善に過ぎない。投資対象やアルゴリズムに革新的な変更が加えられることは稀であり、いわば「枯れた技術」で運用されているに等しい。

この「変わらない」自動運用に対し、年率1%前後という決して安くない手数料を払い続ける意味を真剣に考えるべきだろう。最新の投資トレンドを取り入れたい、より積極的にリターンを狙いたいと考えるなら、ロボアドはむしろ足かせになる。ランキング上位というだけで思考停止するのではなく、自分の投資スタイルに本当に合っているのか、見極める必要がある。

最新機能の有無が比較の公平性を歪める罠

ロボアドバイザーの比較ランキングでありがちなのが、「新NISA完全対応」「ポイント投資可能」といった最新機能の有無で評価が歪められる罠だ。こうした機能は一見魅力的に映るが、そのために年率1%を超えるような手数料を払い続けるのは本末転倒。冷静に計算すれば、ポイント還元分などあっという間に吹き飛んでしまう。

多くのランキングは、目新しさを評価項目に加えることで、本質的な運用アルゴリズムやコスト構造から目を逸らさせるバイアスがかかっている。あなたが求めているのは、派手な機能か、それとも着実な資産形成か。長期で複利効果を最大化したいのであれば、ランキング上位の多機能なサービスより、機能はシンプルでも低コストを徹底しているサービスの方が、最終的なリターンで上回る可能性が高いことを肝に銘じておくべきだ。

ポイント経済圏など特定条件で優位性は逆転

当サイトのランキングは、手数料の安さや運用実績といった画一的な指標で順位付けしていますが、これを鵜呑みにするのは早計です。なぜなら、あなたが特定のポイント経済圏の住人であれば、この順位は簡単に覆るからです。例えば、楽天ユーザーが「楽ラップ」を利用すれば、手数料支払いや積立に楽天ポイントを活用でき、実質的なコストを大幅に引き下げられます。これは、名目上の手数料率が最安のサービスを凌駕するほどのインパクトを持つケースも少なくありません。

また、「1万円という少額から始めたい」「新NISAのつみたて投資枠を全自動で使いたい」といった個別のニーズによっても最適解は変わります。手数料0.1%の差を気にするよりも、自身のライフスタイルに根ざしたサービスを選ぶ方が、長期的に見てはるかに有利です。ランキングはあくまで参考。あなたの投資目的に合致しているか、という本質を見失わないでください。

まとめ:自分に合ったロボアドバイザーで賢く資産運用を始めよう

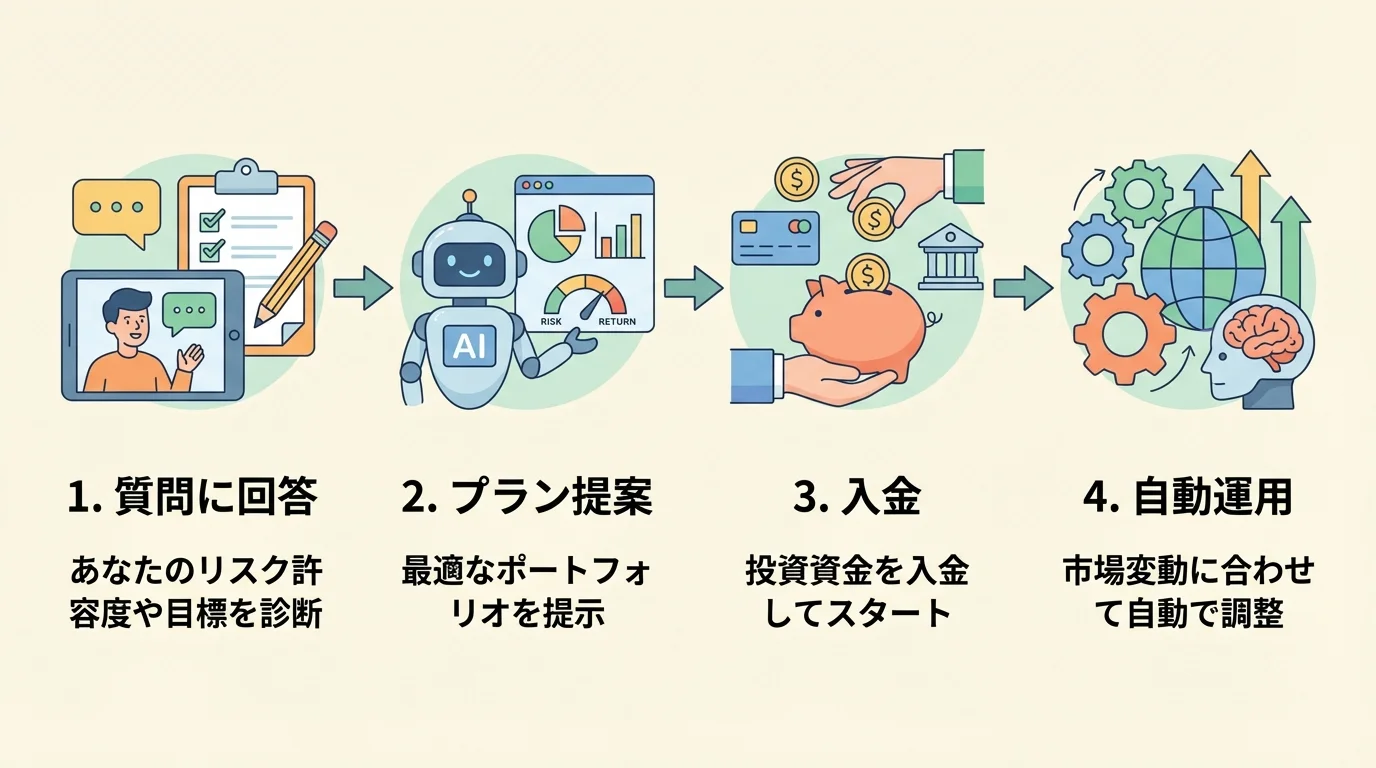

本記事では、2025年最新のロボアドバイザーおすすめ10社を、手数料や新NISA対応などの観点から徹底比較しました。ロボアドバイザーは、専門的な知識がなくても、簡単な質問に答えるだけで国際分散投資を自動で行ってくれるため、忙しい方や投資初心者にとって最適な資産運用のパートナーです。

どのサービスを選ぶか迷ったら、まずは手数料の安さや最低投資金額、新NISAへの対応可否といったポイントで絞り込んでみましょう。手軽さを重視するなら「WealthNavi」、積極的にリターンを狙うなら「ROBOPRO」など、ご自身の投資スタイルに合ったサービスを選ぶことが成功への鍵です。この記事を参考に、まずは無料診断から試してみて、賢い資産形成の第一歩を踏み出しましょう。

なお、ロボアドバイザーを支えるAI技術は、金融機関のサービス向上や業務効率化にも大きく貢献します。現状のITインフラに基づいたセキュアなAI活用にご関心のある金融機関のご担当者様は、以下の無料診断をご活用ください。