物流AIの導入が加速する背景とは?2026年の最新動向

「2024年問題」に続く「2026年問題」(改正物流効率化法)を控え、物流業界ではAI導入がかつてないほど加速しています。もはやAIは単なる業務効率化ツールではなく、事業継続に不可欠な戦略的基盤へと進化しました。特に2026年は、AIが自ら判断し計画を動的に調整する「自律型AIエージェント」が実用化され、物流のあり方を根本から変えようとしています。本章では、AI導入が加速する背景と、その最先端の技術動向を詳しく解説します。

2024年問題に続く「2026年問題」がもたらす影響

2024年問題によるドライバーの時間外労働規制に続き、物流業界は新たな課題に直面しています。それが、2026年に施行される改正物流効率化法、通称「2026年問題」です。この法律により、特定の荷主や物流事業者には、荷待ち時間の削減や積載率向上などを盛り込んだ中長期計画の策定が義務化されます。単なる努力目標ではなく、データに基づいた具体的な改善計画が求められるため、AI物流データ分析や配送ルート最適化は、計画の実現性を示す上で不可欠な要素となり、AI導入を強力に後押ししています。

ツールから戦略基盤へ、AIの重要性の高まり

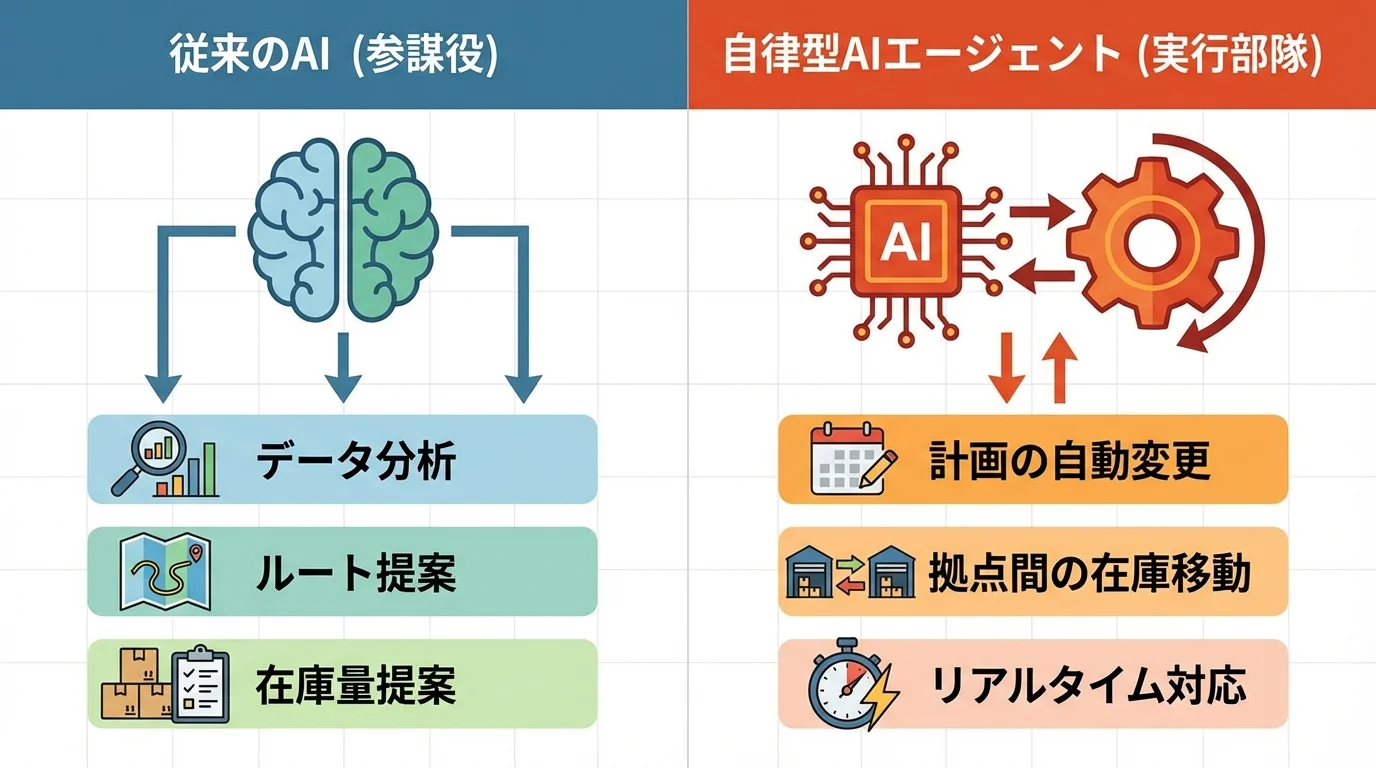

かつて物流AIは、特定の業務を効率化する便利な「ツール」としての側面が強いものでした。しかし2026年現在、その役割は大きく変化しています。リアルタイムの交通情報や需要変動を捉え、AI自らが配送計画を動的に再編成する「実行部隊」へと進化し、もはや事業継続に不可欠な戦略的基盤と位置づけられています。これは、単なるコスト削減にとどまらず、突発的なリスクを予測し、プロアクティブな経営判断を可能にするためです。そのため、AI導入がなぜ失敗するのかを理解し、中長期的な経営計画に組み込む視点が不可欠となっています。

AIが自ら判断する「自律型エージェント」の実用化

2026年、物流AIの進化は新たな局面を迎えています。それが、AI自らが状況を判断し、業務を遂行する「自律型AIエージェント」の実用化です。従来のAIが最適なルートや在庫量を提案する「参謀」だったのに対し、自律型エージェントはリアルタイムの交通情報や突発的な需要変動を分析し、人間の介入なしに配送計画の変更や在庫の拠点間移動を自律的に実行する「実行部隊」へと進化しました。これにより、なぜAI需要予測は物流の未来を次のレベルへと引き上げ、予期せぬトラブルにも即座に対応できる、より強靭なサプライチェーンの構築が可能になりつつあります。

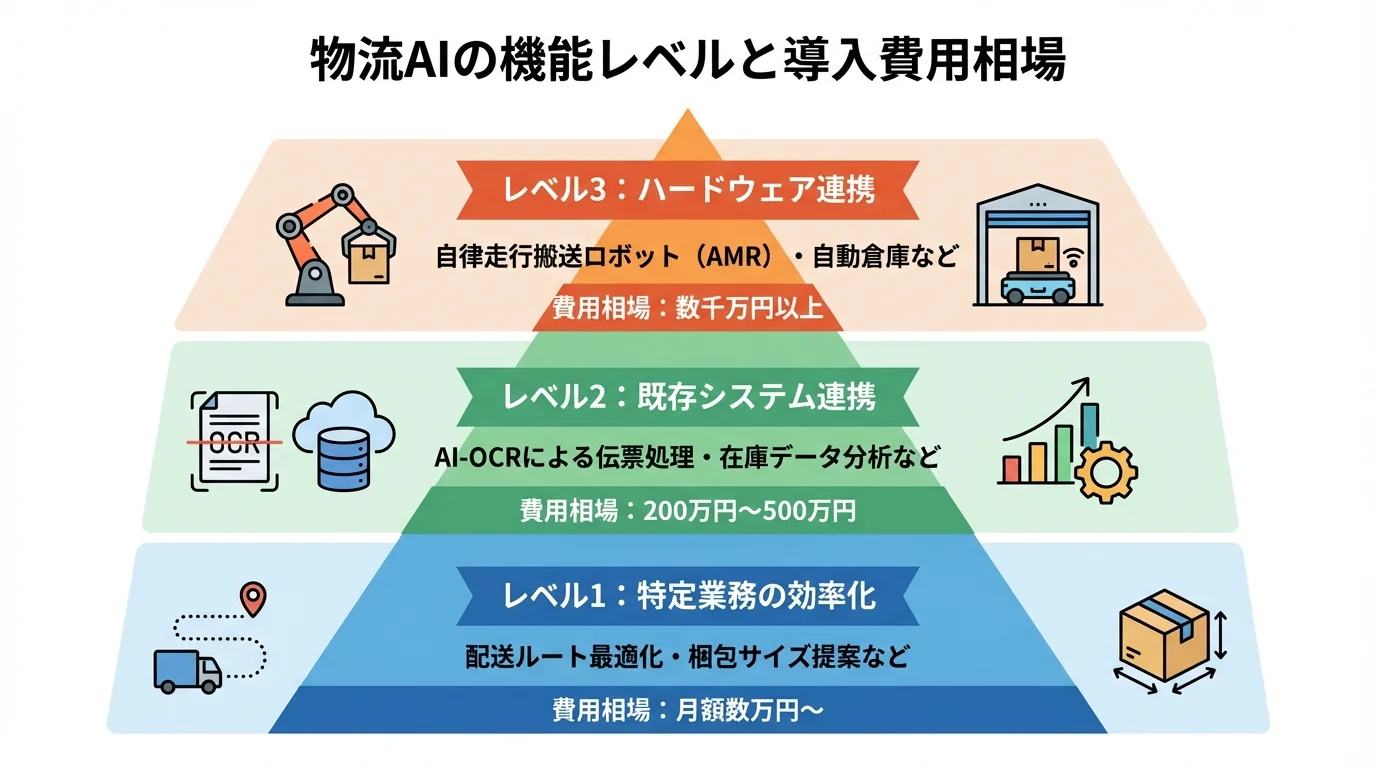

物流AI導入費用の相場と料金体系の内訳

物流AI導入を具体的に検討する上で、最大の関心事となるのが「一体いくらかかるのか?」という費用面でしょう。本セクションでは、物流AIの具体的な費用相場から、初期費用と月額課金を基本とした料金体系、そして見落としがちなライセンス料以外のコストまで、その料金体系の内訳を徹底解説します。機能レベルによる価格の違いや、近年増えているSaaS型・従量課金モデルについても触れていきます。

初期費用と月額課金、2つの料金体系

物流AIの料金体系は、大きく「初期費用型」と「月額課金型」の2つに大別されます。自社の業務に合わせて独自のAIを開発するカスタム開発では、初期費用として数百万円から数千万円規模の投資が必要です。一方、SaaS(クラウドサービス)として提供されるツールの多くは、月額課金(サブスクリプション)を採用しており、月額数万円から手軽に導入できるのが特徴です。近年では、出荷指示1件あたり数円といった「従量課金制」や、ロボットをサービスとして利用する「RaaS(Robotics as a Service)」も普及し始めています。このような柔軟な料金モデルの登場により、初期投資を抑えてスモールスタートすることが可能になりました。高額なイメージのある物流ロボットの導入費用は高いという懸念も、こうしたサービスを利用することで解消されつつあります。

AIの機能レベルで変わる導入費用相場

物流AIの導入費用は、解決したい課題のレベルによって月額数万円から数億円規模まで大きく変動します。例えば、配送ルート最適化や梱包サイズの提案といった特定業務を効率化するSaaS型ツールは、月額数万円から、もしくは1出荷指示あたり数円といった従量課金で利用可能です。AI-OCRによる物流の伝票処理の自動化や、在庫データ分析システムの導入など、既存システムとの連携が必要な場合は200万円〜500万円が相場となります。さらに、AI搭載の自律走行搬送ロボット(AMR)や自動倉庫といったハードウェア連携には数千万円以上の投資が必要ですが、近年はロボットを月額利用するRaaS(Robot as a Service)も普及し、初期費用を抑える選択肢も増えています。

ライセンス料以外にかかる費用の内訳

物流AIの導入費用は、月々のライセンス料だけで完結するわけではありません。特に見落としがちなのが、既存システムとの連携にかかるカスタマイズ費用です。倉庫管理システム(WMS)や基幹システムとAIをスムーズに連携させるためには、数百万円規模の追加開発が必要になるケースも珍しくありません。また、AIの予測精度はデータの質に大きく依存するため、部署ごとに分断されたデータを統合・整備するデータ基盤の構築費用も考慮が必要です。さらに、自律走行搬送ロボット(AMR)などを導入する場合は、物流ロボットの導入費用は高いと思われがちですが、近年は月額で利用できるRaaS(Robot as a Service)も登場し、初期投資を抑える選択肢も増えています。これらの費用を事前に把握し、総額で費用対効果を判断することが重要です。

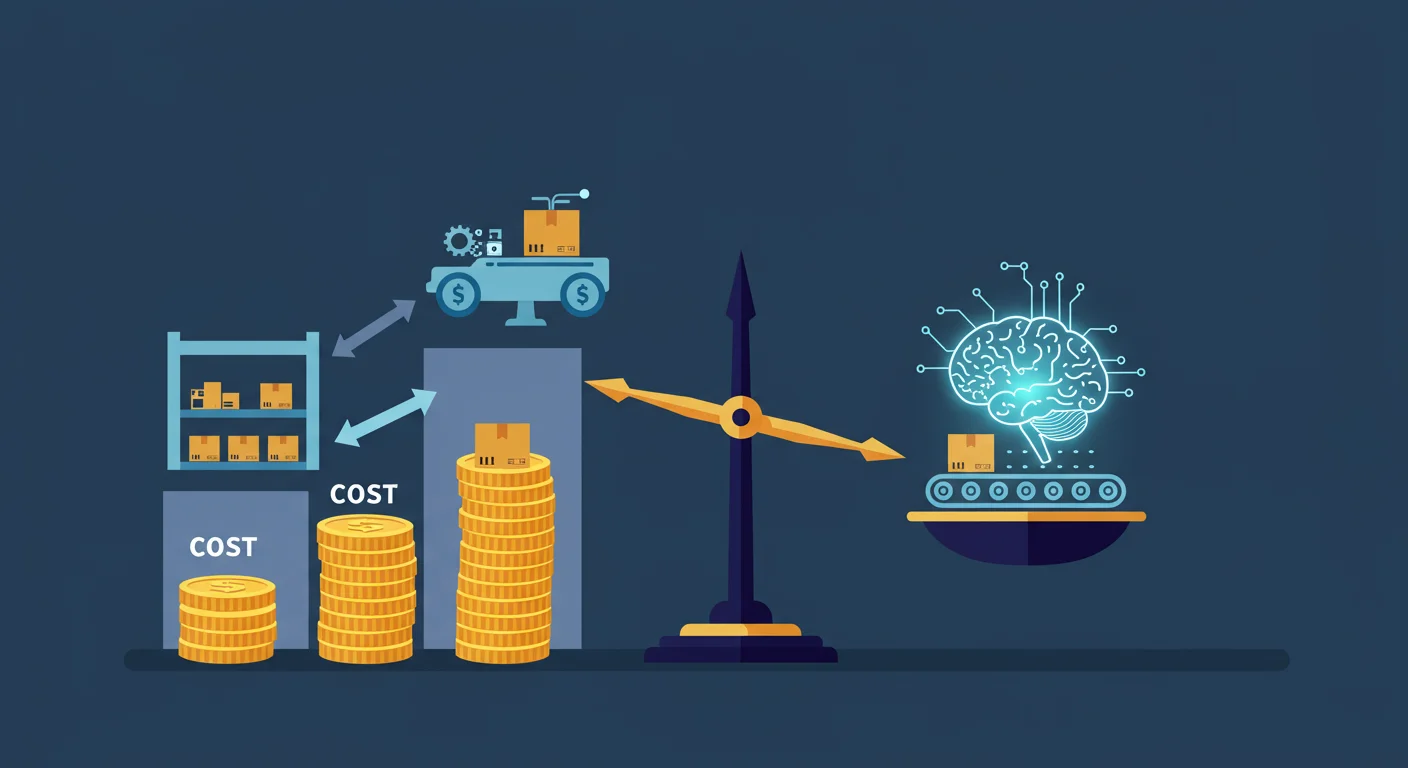

物流AI導入で得られるメリットと費用対効果

物流AIの導入費用を検討するうえで、最も重要なのが費用対効果です。本セクションでは、AI導入がもたらす具体的なメリットを徹底解説します。高騰する人件費や燃料費といったコストを大幅に削減するだけでなく、サプライチェーン全体を最適化し、企業の利益を最大化する仕組みを明らかにします。また、人手不足を解消し、業務品質を標準化することで、いかに持続可能な事業基盤を構築できるかについても詳しく見ていきましょう。

高騰する人件費や燃料費を大幅に削減

物流AI導入による最大のメリットは、経営を圧迫するコストの直接的な削減です。特に、高騰し続ける人件費と燃料費に大きな効果を発揮します。例えば、AIによる人員配置の最適化は、待機時間などの無駄をなくし、最小限の人員で現場を回すことを可能にします。センコーグループでは、AI分析によって14%もの工数削減余地を発見しました。また、AI-OCRと生成AIを組み合わせた物流の伝票処理の自動化は、入力作業にかかる膨大な時間を削減し、人件費を直接的に圧縮します。

燃料費に関しては、AIによる配送ルートの最適化が鍵となります。ファミリーマートの事例では、AIが最適な配送網を構築した結果、年間10億円以上の輸送費削減が見込まれています。リアルタイムの交通情報や天候データを基に最短ルートを導き出すことで、無駄な走行をなくし、燃料費とCO2排出量の両方を削減できるのです。こうした物流費削減効果は、AI導入の投資対効果を判断する上で極めて重要な指標となります。

サプライチェーン全体の最適化で利益を最大化

物流AIの真価は、個別の業務効率化を超え、サプライチェーン全体の最適化にあります。AIは生産、在庫、輸送、販売といった分断されがちなデータを統合的に分析し、これまで人間では見抜けなかった非効率を可視化。例えば、高精度な需要予測(なぜAI需要予測は物流の未来に不可欠か)に基づいて最適な在庫量を算出し、欠品による販売機会の損失と過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を同時に防ぎます。さらに、自律型AIが突発的な需要変動や輸送遅延にリアルタイムで対応し、拠点間の在庫移動を自動で指示することで、サプライチェーン全体の強靭性を高めます。これは単なるコスト削減ではなく、売上と利益を最大化する攻めの経営戦略そのものです。

人手不足を解消し、業務品質を標準化

深刻化する人手不足は、単なる労働力不足だけでなく、ベテラン従業員の退職によるノウハウの断絶という質的な課題も引き起こします。物流AIは、この属人化しがちな業務をデジタル化し、組織全体の財産として標準化する上で絶大な効果を発揮します。

例えば、AIによる配送ルート最適化は、新人ドライバーでもベテラン並みの効率的な配送を可能にし、即戦力化を促進します。また、倉庫内ではAIが作業データを分析して最適な人員配置を提案(センコーグループでは14%の工数削減余地を発見)したり、AI-OCRが物流の伝票処理を自動化したりすることで、限られた人員でも現場を維持できます。このようにAIは、人にしかできない高度な判断業務に集中できる環境を整え、業務品質の底上げと安定化を実現するのです。

【2026年最新】自律型AIエージェントが可能にする物流業務と活用事例

これまでのAIがデータ分析に基づき最適な選択肢を提示する「参謀」だったのに対し、2026年のAIは自ら計画を実行・修正する「実行部隊」へと進化を遂げました。本セクションでは、自律型AIエージェントがどのように需要予測から在庫管理、配送計画までを一気通貫で自動化するのか、具体的な業務と活用事例を深掘りします。突発的なトラブルにもAIが自律的に対応する、物流DXの最前線をご覧ください。

自律的な意思決定で物流網全体を最適化

2026年における自律型AIエージェントは、もはや個別の業務を最適化するツールではありません。リアルタイムの交通情報、天候、突発的な集荷依頼、さらには各拠点の在庫状況や設備稼働率といった膨大なデータを統合的に分析。人間の判断を介さずに、最適な代替ルートの算出や在庫の拠点間移動といった計画変更を自律的に立案・実行します。これにより、一部の遅延がサプライチェーン全体へ波及するのを防ぎ、物流網全体のパフォーマンスを常に最大化します。これは、高度なAI物流データ分析基盤があってこそ可能になる、まさに次世代のロジスティクス管理です。

需要予測から在庫管理まで一気通貫で自動化

2026年の自律型AIエージェントは、これまで分断されがちだった需要予測と在庫管理をシームレスに連携させ、一気通貫での自動化を実現します。SNSのトレンドや気象データといった膨大な外部要因まで解析し、高精度な需要予測を行うだけでなく、その結果に基づいて最適な発注点を自動で算出。アスクルのように「いつ・何を・どこへ運ぶべきか」をAIが自ら判断し、拠点間の在庫移動まで実行します。さらに、ZAICO社の新機能のように滞留在庫のリスクを可視化し、経営判断を支援するツールも登場しています。これにより、欠品による機会損失と過剰在庫によるコスト増という、相反する課題を同時に解決へと導くのです。なぜAI需要予測は物流の未来に不可欠なのか、その答えがここにあります。

突発的トラブルもAIが判断し自律的に対応

物流現場における最大の課題の一つが、交通事故や悪天候、急な集荷依頼といった予測不能なトラブルです。2026年の自律型AIエージェントは、こうした突発的な事象に対しても人間の介入を待たずに即座に対応します。AIはリアルタイムの交通情報や気象データを常に監視し、トラブルを検知すると瞬時に影響範囲を分析。影響を受ける車両に対して最適な代替ルートを自律的に再計算し、配送計画を動的に変更します。これにより、配送遅延を最小限に抑え、機会損失やクレームを防ぐことで、結果的に物流費削減にも繋がります。もはやAIは、平時だけでなく有事の際にも物流網の安定稼働を支える不可欠な存在となっているのです。

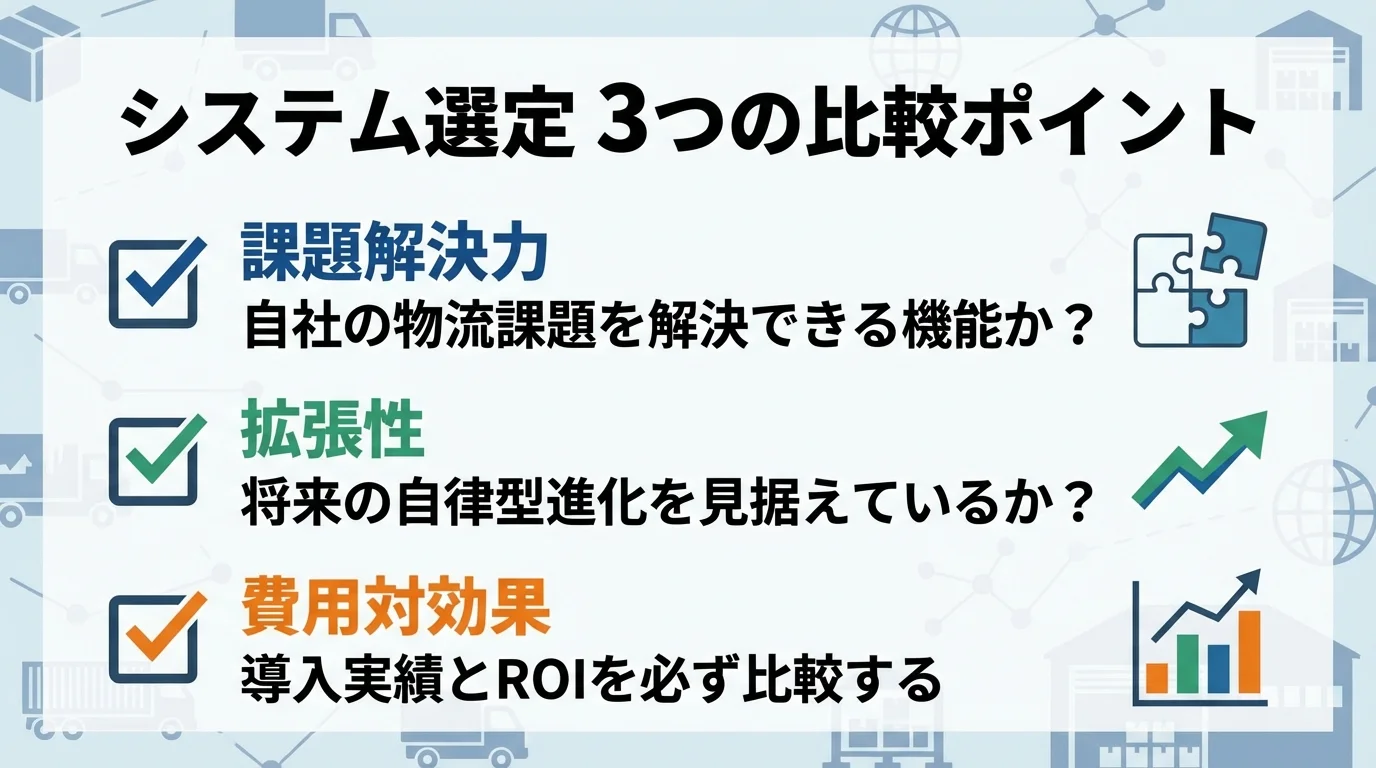

失敗しない物流AIシステムの選び方と比較ポイント

物流AIの導入効果を最大化するには、自社の課題に合ったシステム選定が不可欠です。しかし、単に機能や価格だけで比較すると「導入したものの効果が出ない」という失敗に陥りがちです。本セクションでは、自社の物流課題を解決できるかという視点に加え、将来の自律型への進化を見据えた拡張性、そして費用対効果を正しく見極めるための具体的な比較ポイントを徹底解説します。

自社の物流課題を解決できる機能があるか

物流AIシステムを選定する上で最も重要なのは、自社の課題をピンポイントで解決する機能の有無です。例えば、配送コストとCO2排出量の削減が最優先課題であれば、リアルタイム交通情報を反映するルート最適化AIが不可欠です。倉庫内の人手不足や作業ミスに悩んでいるなら、ピッキングや検品を自動化するフィジカルAI搭載ロボットが解決策となるでしょう。

また、欠品や過剰在庫が経営を圧迫している場合は、高精度なAI需要予測機能が必須となります。さらに、バックオフィスでは、生成AIと連携して物流の伝票処理を完全自動化するソリューションも登場しています。単に機能の多さで比較するのではなく、自社の最も深刻な課題は何かを起点に、必要な機能を絞り込むことが失敗しないための第一歩です。

将来の自律型進化を見据えた拡張性

2026年以降、物流AIは単なる最適化ツールから、自ら判断し実行する「自律型エージェント」へと進化していきます。そのため、現時点で導入するシステムが、この未来の進化に対応できる拡張性を持っているかは極めて重要な選定基準です。具体的には、ベンダーが提示する将来のアップデート計画(ロードマップ)を確認しましょう。単なる機能追加だけでなく、「現場のフィードバックを学習し自己進化する機能」や、AMR(自律走行搬送ロボット)のような物理デバイスと連携する「フィジカルAI」への対応予定があるかは、重要な判断材料となります。導入後に陳腐化するという、なぜ失敗するのかという典型的なパターンを避けるためにも、中長期的な視点でシステムの成長性を見極めることが成功の鍵を握ります。

費用対効果と導入実績を必ず比較する

機能や拡張性も重要ですが、最終的な投資判断を下す上で最も重要なのが費用対効果と導入実績です。単に初期費用が安いという理由だけで選ぶと、「安物買いの銭失い」になりかねません。重要なのは、その投資によって「年間でどれだけの物流費削減が見込めるか」「何人の作業工数を削減できるか」といった具体的なROIを試算することです。

さらに、その試算の信頼性を裏付けるのが導入実績です。特に、自社と類似した業種や事業規模の企業での成功事例があるかは必ず確認しましょう。可能であれば、具体的な数値成果(例:積載率15%向上、配送コスト10%削減など)が公開されているベンダーを選ぶのが賢明です。公開されている中小物流のAI導入事例などを参考に、自社の成功イメージと重ね合わせることが失敗を防ぐ鍵となります。

物流AIの費用対効果を最大化させる3つの秘訣

物流AIの導入はゴールではなく、あくまでスタート地点です。高機能なシステムを選んでも、その後の運用次第で費用対効果は大きく変わります。本セクションでは、投資を成功に導くために不可欠な「導入後」のアクションに焦点を当て、費用対効果を最大化させる3つの秘訣を解説。特定業務から効果を可視化するスモールスタートや、現場との連携による継続的な精度改善など、実践的なノウハウを詳しく紹介します。

特定業務から導入し効果を可視化する

物流AIの導入効果を最大化する最初の秘訣は、全社一斉導入ではなく、特定の業務からスモールスタートすることです。いきなり大規模な投資を行うと、効果が見えにくく、現場の混乱を招き失敗するリスクが高まります。

まずは、効果測定がしやすい定型業務から着手しましょう。例えば、AI-OCRを活用した「物流の伝票処理」の自動化や、特定の倉庫での人員配置最適化などが挙げられます。こうした業務は「削減できた作業時間」や「ミス率の低下」といった具体的なKPIを設定しやすく、費用対効果(ROI)を明確に可視化できます。この小さな成功体験が、次のステップへの投資判断や社内合意を形成する上で、極めて重要な根拠となるのです。

自律型へのアップデートを前提に計画する

目先の業務効率化で終わらせないためには、導入するAIが将来の自律型AIへの進化に対応できるかを見極めることが重要です。2026年現在、AIはリアルタイムで計画を動的に変更する「自律型AIエージェント」へと進化しています。そのため、初期導入の段階で、こうした高度な機能へアップデート可能な拡張性を持つシステムを選ぶべきです。例えば、現場の判断を学習して精度を上げるフィードバック機能の追加や、他システムとのデータ連携が容易かなどを確認しましょう。将来のシステム再構築という無駄なコストを避けるためにも、さまざまなAI物流システム比較ランキング10選を参考に、長期的な視点で投資計画を立てることが、最終的な費用対効果を最大化する鍵となります。

現場と連携しAIの精度を継続的に改善

物流AIは導入して終わりではありません。むしろ、現場の知見を反映させながらAIを育てる相棒として捉える視点が、費用対効果を最大化する上で不可欠です。AIが提示する最適解が、必ずしも現場の状況と一致するとは限りません。例えば、AIが推奨した梱包資材を現場の判断で変更した場合、その結果をAIに学習させる継続的なフィードバックの仕組みが重要になります。実際に、作業者の判断を学習し拠点ごとのルールを反映して精度を上げるAIも実用化されています。現場との連携不足は、導入がなぜ失敗するのかという典型的な原因の一つです。現場と一体となって改善サイクルを回し続けることで、AIは真に価値ある戦略的ツールへと進化します。

物流AI導入前に知っておくべき注意点とリスク

ここまでAIがもたらすメリットや成功の秘訣を解説してきたが、高額な投資が水の泡となる失敗事例も後を絶たない。AI導入は魔法の杖ではないのだ。本セクションでは、見積もり外の高額な追加費用や事業継続を脅かすAIの誤判断リスクといった、ベンダーが語りたがらない不都合な真実を暴露する。そもそもAI導入が適さないケースも含め、「こんなはずではなかった」と後悔する前に知っておくべき全てを、ここに記す。

見積もり外に潜む高額な追加カスタマイズ費用

ベンダーが提示する初期見積もりは、あくまで「入口」の価格に過ぎない。「標準機能で十分」という甘い言葉を鵜呑みにすれば、待っているのは高額な追加請求書だ。特に、既存のWMSやTMSとの複雑な連携、拠点ごとに異なるイレギュラーな業務への対応は、ほぼ確実に追加カスタマイズの対象となる。そもそも、AIが学習するためのデータ整備費用が見積もりから抜け落ちているケースも後を絶たない。業務プロセスが標準化されていない企業がAIを導入しても、その「歪み」を吸収する開発費で、費用対効果は一瞬で吹き飛ぶだろう。高額なAIに手を出す前に、まずはRPAや業務フローの見直しで解決できないか、冷静に判断すべきだ。

AIの誤判断が引き起こす事業継続リスク

AIが提示する「最適解」という言葉を鵜呑みにし、人間のチェック機能を形骸化させた企業の末路は悲惨だ。過去データに依存するAIが突発的な需要変動を読み誤り、倉庫が不良在庫の山と化す。机上の計算で導かれた最適ルートが、現場の交通事情を無視した「絵に描いた餅」となり、大規模な配送遅延と顧客信用の失墜を招く。AIは過去にない事象を予測できず、ベテランの肌感覚という「暗黙知」も理解できない。AI導入で思考停止に陥ることこそが最大のリスクであり、その判断を常に疑い、修正する業務プロセスを構築できなければ、高額な投資は事業を脅かす時限爆弾と化す。

既存システムとの連携失敗という落とし穴

最新AIの華やかなデモに目を奪われ、「既存システムともAPIで簡単連携」というベンダーの甘言を鵜呑みにするのはあまりに危険だ。現実は、部署ごとに最適化されたWMSやTMSが乱立し、データの形式も更新頻度もバラバラ。このデータサイロという泥沼に、最新AIというスポーツカーを投入するようなものだ。結局、連携のために既存システム側の大規模改修が必要となり、AI本体の費用を優に超える「追加開発地獄」に陥る。高額なAIを導入する前に、まずは組織を横断したデータ基盤の整備に着手すべきだ。それができないなら、AI導入は見送るのが賢明な判断と言える。

まとめ

本記事では、物流AIの導入費用の相場から、費用対効果を最大化させる秘訣までを網羅的に解説しました。人手不足や2024年問題といった業界全体の課題が深刻化する中、AIの戦略的な活用はもはや不可欠です。

物流AIの導入費用は提供される機能によって様々ですが、重要なのは自社の課題を明確にし、目的に合ったシステムを慎重に選定することです。本記事でご紹介した選び方や注意点を参考に、スモールスタートで効果を検証しながら導入を進めることが、費用対効果を最大化させる鍵となります。

AI導入の第一歩は、現状の課題を正確に把握し、具体的な改善効果を予測することから始まります。まずは専門家の支援を受けながら、自社の配送データでどれほどのコスト削減が見込めるのか、確かめてみてはいかがでしょうか。