物流AIとは?業務効率化から自律型ロジスティクスへ進化する頭脳

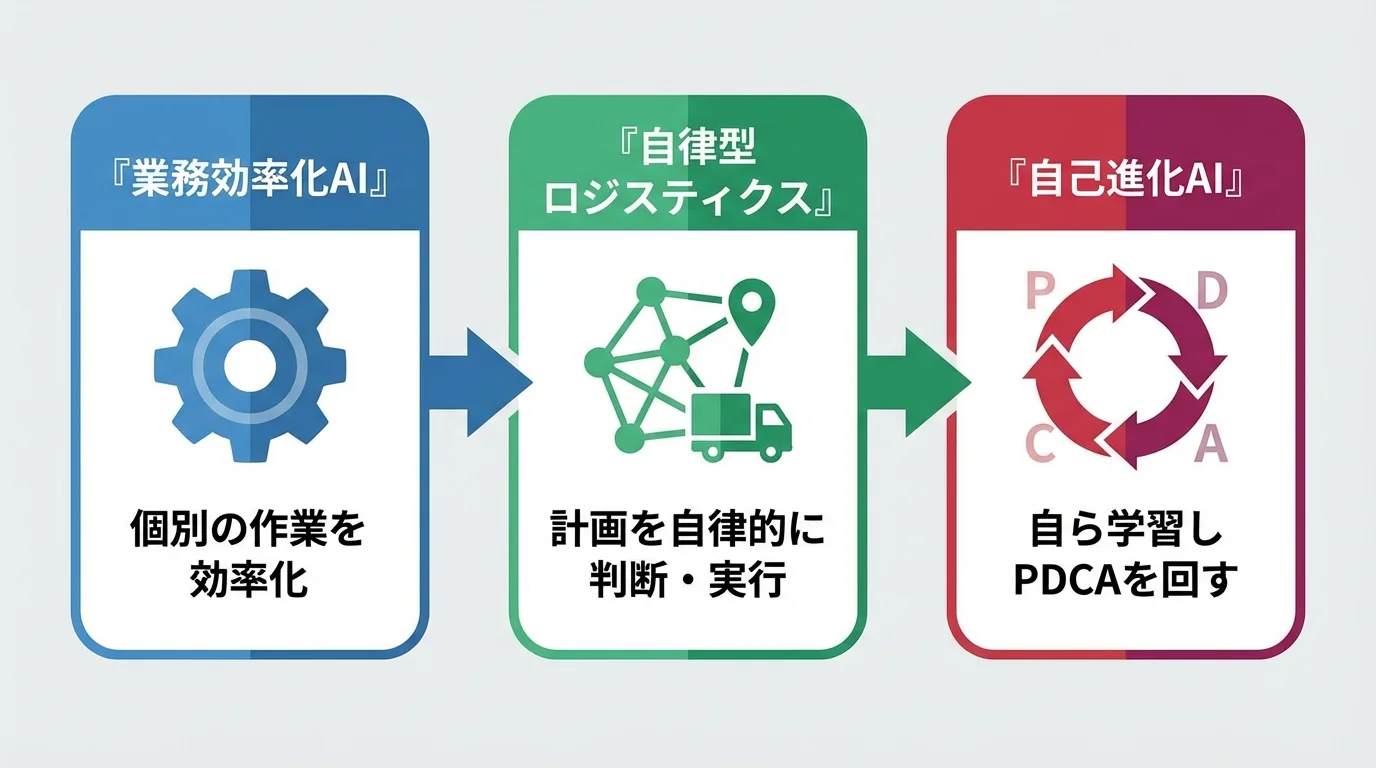

物流AIと聞くと、業務効率化をイメージするかもしれません。しかし2026年現在、その役割は大きく変化しています。AIは今や、配車計画や在庫配置などを自律的に判断・実行する「自律型ロジスティクス」の頭脳です。現場のフィードバックから学習し、自らPDCAを回す「自己進化AI」も登場し始めています。本セクションでは、物流AIの最新の姿と、その進化がもたらす未来を解説します。

業務効率化から「指揮する頭脳」へ進化するAI

これまでの物流AIは、主に個別の作業を効率化するツールでした。しかし2026年現在、AIはその役割を大きく変え、物流プロセス全体を俯瞰し最適化する「指揮する頭脳」へと進化しています。例えば、リアルタイムの交通情報や需要予測を分析し、突発的な遅延を予測して計画を自動で再編成する「エージェント型AI」が台頭。人間の役割は、複雑な計画立案からAIの意思決定を監督・承認するものへとシフトしつつあります。さらに、現場作業者の判断を学習し精度を自ら高めるフィードバック機能も強化されており、まさになぜAI物流は注目されるかの理由となっています。AIは今や、サプライチェーン全体の司令塔として機能し始めているのです。

2026年に本格化する「自律型ロジスティクス」

2026年は、AIが単なる補助ツールから物流全体を指揮する「自律型ロジスティクス」が本格的に普及する年です。これは、AIが配車計画や在庫配置などを自律的に判断・実行する段階に入ったことを意味します。例えば、リアルタイムの交通情報や需要予測を分析し、突発的な遅延を予測して計画を自動で再編成する「エージェント型AI」が登場。これにより、人間の役割は複雑な計画立案から、AIの意思決定を監督・承認するものへとシフトしつつあります。これは物流2024年問題の対策としても重要で、さらに2026年の法改正への対応が急務となる中、この自律型への進化は持続可能な物流体制の構築に不可欠です。

自らPDCAを回す「自己進化AI」の登場

自律型ロジスティクスをさらに進化させるのが、自ら学習し成長する自己進化AIの存在です。このAIは、導入後の実績データを基に継続的に学習し、自律的にPDCAサイクルを回すのが最大の特徴です。例えば、AIが推奨した梱包箱と現場作業者が実際に使用した箱が異なった場合、その結果をフィードバックとして学習します。これにより、拠点ごとの暗黙知や「現場文脈」を反映し、AIは人間の手を介さずに推奨精度を自動で向上させ続けるのです。このようなAI物流データ分析の継続的な改善こそ、自己進化AIの真価と言えるでしょう。

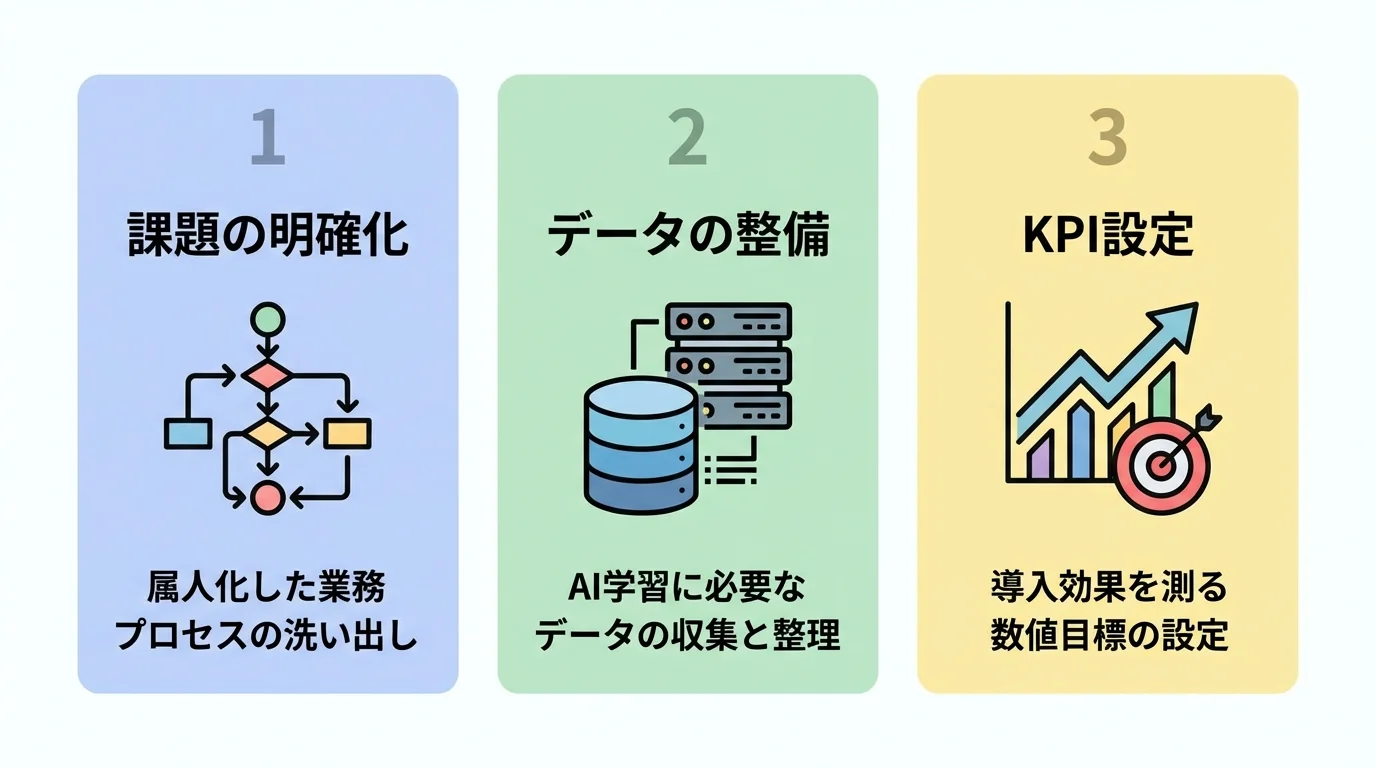

物流AI導入の準備|成功の鍵となる課題の明確化とデータ整理

AI導入プロジェクトの失敗は、多くの場合、この準備段階でのつまずきが原因です。成功の鍵は、「何のために導入するのか」という課題の明確化と、AIの精度を左右するデータの整備にあります。近年は自然言語でデータ準備を支援するAIも登場していますが、まずは自社の課題を可視化し、具体的な目標(KPI)を定めることが不可欠です。ここでは、その成功の土台となる準備プロセスを解説します。

属人化した業務プロセスを洗い出し可視化

AI導入を成功させるための第一歩は、特定の熟練担当者の勘や経験に依存している「暗黙知」を明らかにすることから始まります。配車ルートの微調整や特殊な荷物の梱包手順など、マニュアル化されていない業務プロセスを現場へのヒアリングや業務フローの図式化によって洗い出しましょう。これが属人化の解消に繋がります。

2026年現在、最新のAIは現場からのフィードバックを学習する機能が強化されており、こうした暗黙知も貴重な学習データとなります。例えば、作業員がAIの推奨と異なる判断をした場合、その理由をAIが学習し、拠点ごとのローカルルールを反映して精度を高めていきます。洗い出したプロセスとデータを基に、より精度の高いAI物流データ分析が可能になり、費用対効果の高いAI導入対象を特定できます。

AIの学習に不可欠なデータの収集と整備

AIの性能は、学習させるデータの質と量に大きく左右されます。過去の受注・在庫データ、車両の動態データ、さらには気象データまで、多岐にわたる情報を収集することが不可欠です。しかし、これらのデータが各部門で分断されている「サイロ化」が、多くの企業で課題となっています。

2026年現在、この課題を解決する技術が登場しています。自然言語で指示するだけで、形式の異なるデータをAIが自動で整理・準備してくれるプラットフォームが普及し、専門家でなくてもAI物流データ分析の準備を進めやすくなりました。また、フィジカルAIの進化により、自動運転トラックの車両データと倉庫管理システム(WMS)のデータを横断的に活用する、より高度なデータ連携が求められています。リアルタイムで正確なデータを収集・統合する仕組みこそが、AI導入成功の土台となるのです。

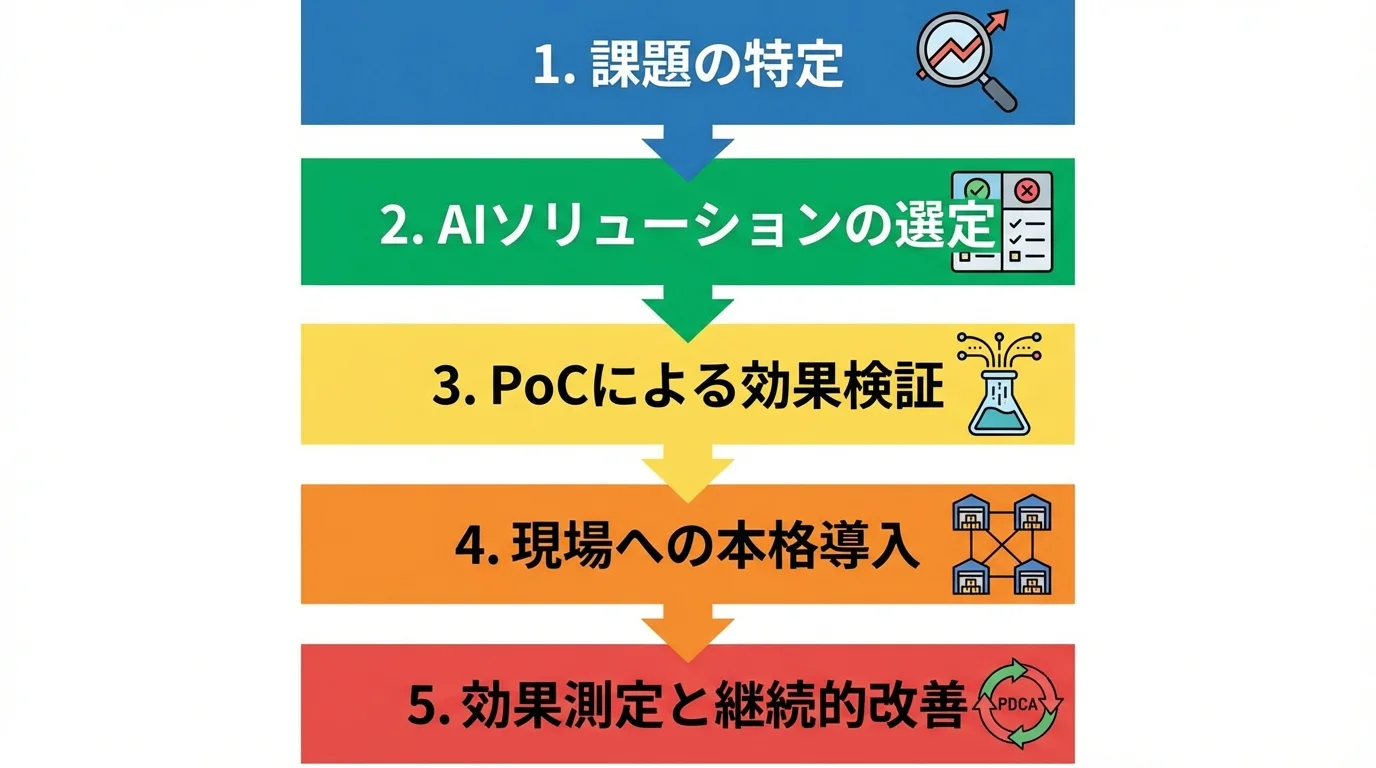

【手順1・2】解決すべき課題の特定と最適なAIソリューションの選定

課題の可視化とデータ整備が完了したら、いよいよAI導入の具体的なアクションに移ります。このフェーズでは、データ分析によって数ある課題の中から最も費用対効果の高いものを特定し、最適なAIソリューションを選定します。2026年現在、現場の判断を学習する自己進化型AIなど多様なツールが登場しており、その機能や導入実績を比較検討することが成功の鍵となります。

ステップ1:データ分析で費用対効果の高い課題を絞り込む

準備段階で洗い出した複数の課題の中から、費用対効果が最も高いものを見極めるため、データ分析に着手します。勘や経験だけに頼らず、客観的な数値に基づいて取り組むべき課題に優先順位を付けることが、AI導入プロジェクトの成功確度を大きく左右します。

具体的な手順は以下の通りです。

- まず、WMSやTMSから過去1年分の配送データや在庫データなどをCSV形式でエクスポートします。

- 次に、BIツールやAI分析プラットフォームにデータを取り込み、「配送遅延と残業時間の相関」「欠品率と保管コストの関係」といった課題に関連する指標を可視化します。

- 2026年現在、自然言語で「拠点ごとの輸送コストを比較して」と指示するだけで、AIが自動でデータを整理・分析する機能も登場しています。

- この具体的なAI物流データ分析の結果から、「配車計画の最適化が最もコスト削減効果が高い」といった結論を導き出し、取り組むべき核心的な課題を一つに絞り込みます。

ステップ2:自律型AIなど、複数ソリューションの機能を比較

ステップ1で特定した課題を解決するため、具体的なAIソリューションの比較検討に入ります。2026年現在、AIは単なる業務効率化ツールから、配車計画や在庫配置を自ら判断・実行する自律型ロジスティクスの中核へと進化しています。

比較検討の際は、まず各ソリューションの資料を請求し、機能比較表を作成しましょう。チェックすべきは、課題解決に直結する機能(需要予測、ルート最適化など)だけではありません。現場作業者の判断を学習し、継続的に精度を向上させる自己進化AIの機能や、既存のWMS(倉庫管理システム)との連携がスムーズに行えるかどうかも重要な選定基準です。機能比較と並行して、物流AIの導入費用の相場はも確認し、費用対効果を見極める必要があります。

ステップ3:導入実績や将来性から最適なベンダーを選定する

ソリューション候補が絞り込めたら、最終的な提供ベンダーを選定します。まず、ベンダーの公式サイトや資料請求を通じて、自社と同じ業界や課題を持つ企業への導入実績を確認しましょう。具体的な数値成果が公開されている事例は、投資対効果を判断する上で重要な参考情報となります。

次に、技術的な将来性を見極めることが不可欠です。2026年現在、AIは現場のフィードバックを学習し自ら進化する段階に入っています。ベンダーに製品ロードマップの提示を求め、フィジカルAIといった最新技術への対応方針を確認することで、長期的なパートナーとして信頼できるか評価します。サポート体制や物流AIの導入費用も踏まえ、総合的に判断しましょう。

【手順3・4】スモールスタートで効果を検証し、現場へ本格導入

最適なAIソリューションを選定しても、いきなり全社展開するのは大きなリスクを伴います。導入後のミスマッチを防ぐため、まずはPoC(概念実証)でスモールスタートし、投資対効果を具体的に検証することが成功の鍵です。このフェーズでは、PoCで得られた結果を基に全社展開の計画を立て、現場への本格導入を着実に進めるための2つのステップを解説します。

ステップ3:PoCによる自律型AIの効果検証

最適なAIソリューションを選定したら、次はPoC(概念実証)でその効果を小規模に検証します。いきなり全社展開するリスクを避け、具体的な費用対効果を見極める重要なステップです。まず、検証対象とする拠点や業務プロセス(例:特定の倉庫のピッキング作業、1つの配送エリアのルート最適化など)を限定します。次に、導入前に設定したKPIに基づき、「作業時間〇%削減」といった具体的な評価指標を設定。実際にAIを稼働させ、AIの提案と現場作業者の判断の差異などを記録します。特に2026年現在、AIが現場の判断を学習する「フィードバック機能」の検証は不可欠です。PoCの結果を分析し、物流AIの導入費用の相場は妥当か、本格導入に向けた課題は何かを明確にしましょう。

ステップ4の計画:検証結果から全社展開を立案

PoCで得られた肯定的な結果を基に、全社展開に向けた具体的な計画を策定します。この段階での緻密な計画が、本格導入の成否を分けるため、以下の手順で進めましょう。

-

効果の定量評価とROI試算:

PoCで得られたデータを分析し、「削減できたコスト」や「短縮できた作業時間」を具体的に数値化します。その結果を基に、全社へ展開した場合の投資対効果(ROI)を試算し、経営層への承認を得るための客観的な資料を作成します。この際、物流AIの導入費用の相場はも参考に、現実的な予算計画を立てることが重要です。 -

展開ロードマップの作成:

次に、どの拠点・部署から導入を開始し、最終的に全社へ展開するまでの詳細なロードマップを作成します。既存の基幹システム(WMSやERP)との連携方法や、データ移行の具体的な手順もこの段階で明確に設計します。 -

関係各所との調整:

作成した計画を基に、情報システム部や導入対象となる現場の責任者と連携し、具体的な導入スケジュールや必要なリソースについて最終調整を行います。現場からのフィードバックを計画に反映させ、スムーズな導入体制を整えることが成功の鍵となります。

ステップ4の実行:現場教育と段階的な本格導入

PoCで得た成果と全社展開計画を基に、いよいよAIシステムの本格導入を実行します。成功の鍵は、現場との協調体制を築き、全社的な混乱を避けることです。

まず、導入対象の従業員に向けた説明会と操作トレーニングを実施します。ここでは、AIの提案と異なる判断をした際に「理由をフィードバックする」といった、現場の知見をAIの精度向上に繋げるための具体的な操作を習得させます。

次に、特定の拠点や部署から段階的な導入を開始し、一定期間は既存業務と並行稼働させて安定性を確認します。この先行導入で得た成功モデルと改善点を基に、他拠点へと展開していくことで、スムーズな全社定着を目指します。このアプローチがなぜ成功の秘訣です。

【手順5】導入後の効果測定と自己進化AIによる継続的な改善

AIの本格導入が完了しても、そこで終わりではありません。物流AIの導入効果を最大化し、持続的な成果へと繋げるための最終ステップが、この効果測定と継続的な改善です。設定したKPI(目標指標)を基に投資対効果を定量的に評価し、現場のフィードバックを学習する自己進化AIに自律的なPDCAを回させることで、変化し続ける状況にAIを適応させていきます。

ステップ1:KPIを基にAI導入効果を定量的に測定

AIの本格導入が完了したら、まず導入前に設定したKPI(重要業績評価指標)と実績値を比較し、効果を定量的に評価します。これにより、投資対効果を客観的に把握し、次の改善アクションへと繋げます。

具体的な手順は以下の通りです。

- 分析レポートの出力: AIソリューションのダッシュボードにアクセスします。2026年現在、多くのツールでは「先月の配送コストと積載率を表示して」のように自然言語で指示するだけで、関連データを自動で集計・可視化する機能が搭載されています。

- KPIとの比較検証: 出力されたレポート上で、目標KPI(例:配送コスト10%削減)と実績値を比較します。目標未達の場合は、どのエリアやプロセスに課題が残っているのかを深掘りするAI物流データ分析が不可欠です。この測定は定期的に行い、変化を継続的に観測する体制を構築しましょう。

ステップ2:自己進化AIによる自律的なPDCAサイクル

ステップ1の効果測定は、AIによる継続的な改善サイクルの出発点に過ぎません。2026年現在の自己進化AIは、KPIの実績値と予測値の差異を自動で分析し(Check)、交通情報の急変などを検知してリアルタイムで配送計画を再構築します(Act/Plan)。

このサイクルを加速させるのが、現場の知見をAIに学習させるフィードバック機能です。例えば、AIが推奨した梱包材と異なるものを現場が使用した場合、その理由を「この荷主は梱包品質を重視」のように専用フォームへ自然言語で入力します。AIはこの定性的なデータを学習し、次回からより現場の実情に合った提案を自動生成します。この自律的なPDCAサイクルこそが、AI物流データ分析の効果を最大化する鍵となります。

ステップ3:最新データでAIを再学習し継続的に最適化

自己進化AIの能力を最大限に引き出すには、ビジネス環境の変化を反映させる定期的な再学習が不可欠です。まず、四半期ごとなど定期的に、最新の配車実績や在庫変動データをAIの学習用データセットに追加します。次に、2026年現在では強化されているフィードバック機能を活用しましょう。AIの提案と異なる現場判断があった場合、その理由をシステムに入力し、新たな判断基準として学習させます。この再学習により、AIは現場の暗黙知や新たなビジネスルールを吸収し、AI物流データ分析の精度を継続的に高めていくことが可能です。

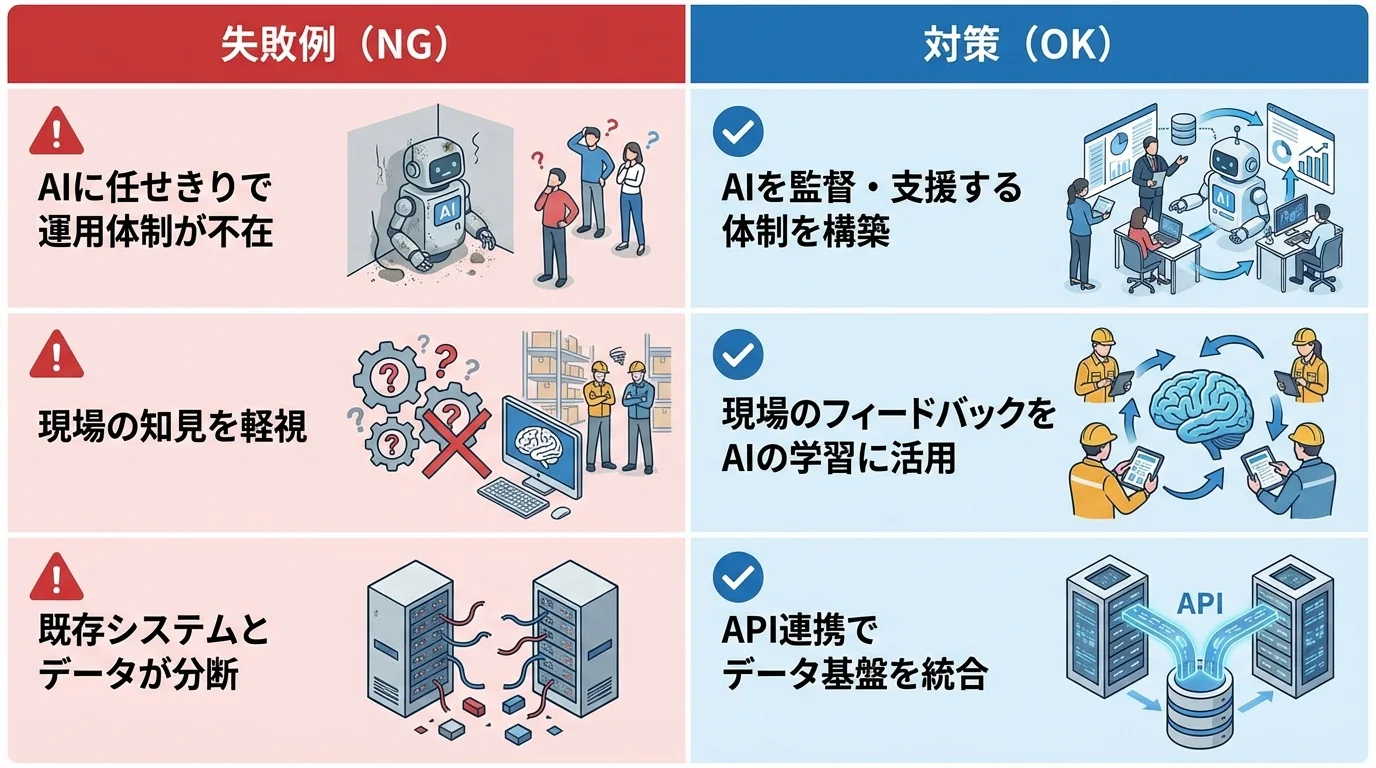

物流AI導入でよくある失敗と注意点|「導入して終わり」を防ぐには

ここまでAI導入を成功に導く手順を解説してきたが、計画通りに進めても失敗するプロジェクトは山ほどある。「導入して終わり」という典型的な罠に嵌まる企業は、2026年現在も実に多い。ここでは、そうした耳の痛い失敗事例をあえて紹介する。あなたの会社が同じ轍を踏まないよう、先人たちの屍を越えていくための実践的な注意点を学んでほしい。

自己進化AIに任せきりで運用体制が不在

「自己進化AI」という言葉の響きに惑わされ、導入後はすべてAI任せという夢を見ているなら、即刻目を覚ますべきだ。2026年最新のAIは現場のフィードバックを学習する機能を持つが、それは人間が適切な運用体制を構築して初めて意味をなす。AIは過去データにない大規模災害や、荷主との特殊な関係性といった「現場の文脈」を自律的に理解はしない。AIの提案を鵜呑みにし、パフォーマンス監視や定期的なデータ更新を怠れば、その精度は見る間に劣化するだろう。AIの監督者として人間の役割はむしろ増大する。この現実から目を背け、高価なシステムを陳腐化させる愚を犯してはならない。

AIの判断を過信し現場の知見を軽視する

AI様のお告げは絶対とばかりに、現場のベテランが長年の経験で培った知見を「非科学的な勘」と一蹴する。これほど愚かで典型的な失敗パターンはない。AIが提示する最適ルートが、実際には大型トラックが通れない狭い道だったり、特定の荷主が要求する暗黙のルールを無視した梱包手順だったりする例は後を絶たない。

2026年のAIは、現場のフィードバックを学習し精度を向上させる機能を備えている。AIの提案に異議を唱え、その理由をデータとして蓄積させるプロセスこそが真のDXだ。AIを絶対的な支配者と見なすか、それとも優秀だが経験の浅い部下として現場の知恵で育てるか。この視点の違いが、プロジェクトの成否を分ける。

既存システムとの連携不足でデータが分断

最新AIを導入したはいいが、既存の倉庫管理(WMS)や輸配送管理(TMS)システムが古すぎて連携できず、データが完全に分断されている。2026年にもなって、いまだにこんな初歩的な罠に嵌まる企業が後を絶たない。これでは、AIという高性能エンジンに、泥水のような質の低い燃料を注ぎ込むようなものだ。

各システムがサイロ化し、手作業でのデータ抽出や転記が発生している時点で、そのプロジェクトは失敗している。それはDXなどではなく、単なる非効率の焼き直しに過ぎない。AIソリューションを選定する際は、機能の派手さではなく、既存システム群とシームレスに連携できるAPIの柔軟性をこそ、最も厳しい目で評価すべきだ。データ基盤なくしてAI活用はあり得ない。この現実から目を背けてはならない。

まとめ:自律型ロジスティクス時代を勝ち抜くための物流AI導入戦略

本記事では、物流へのAI導入を成功に導くための5つの具体的な手順を解説しました。明確な課題設定から始まり、スモールスタートで効果を検証し、導入後もデータに基づいて改善を続ける。この一連のプロセスこそが、AI導入を単なるコストではなく、未来への戦略的投資へと変える鍵となります。

「導入して終わり」にせず、AIを育てていく視点を持つことで、迫り来る自律型ロジスティクスの時代を勝ち抜くことができるでしょう。この記事で紹介した手順を参考に、まずは自社の課題解決に向けた第一歩を踏み出してみませんか。

自社の配送データでどれほどのコスト削減が見込めるか、まずは無料で確かめてみてください。2024年問題に関するご相談も承っております。