物流DXとは?2026年問題への対応と自律型ロジスティクスの実現

物流DXは、単なる業務効率化の段階を超え、新たなステージへと進化しています。目前に迫る2026年問題、特に「改正物流効率化法」による効率化の義務化は、すべての荷主・物流事業者にとって待ったなしの課題です。本章では、法改正への対応はもちろん、AIが計画を自律的に最適化する「自律型ロジスティクス」の実現まで、物流DXの全体像をわかりやすく解説します。

法改正で義務化へ、待ったなしの2026年問題

物流業界における「2026年問題」の核心は、2026年4月に施行される改正物流効率化法です。この法改正により、年間貨物重量9万トン以上の「特定荷主」は、物流効率化への取り組みが法的義務となりました。企業は経営層から物流統括管理者(CLO)を選任し、荷待ち時間の削減や積載率向上などを含む中長期計画を国に提出しなければなりません。もはや物流DXは選択肢ではなく、法令遵守と事業継続のための必須要件です。まずは物流DXとは何かを正しく理解し、法改正に対応する体制構築を急ぐ必要があります。

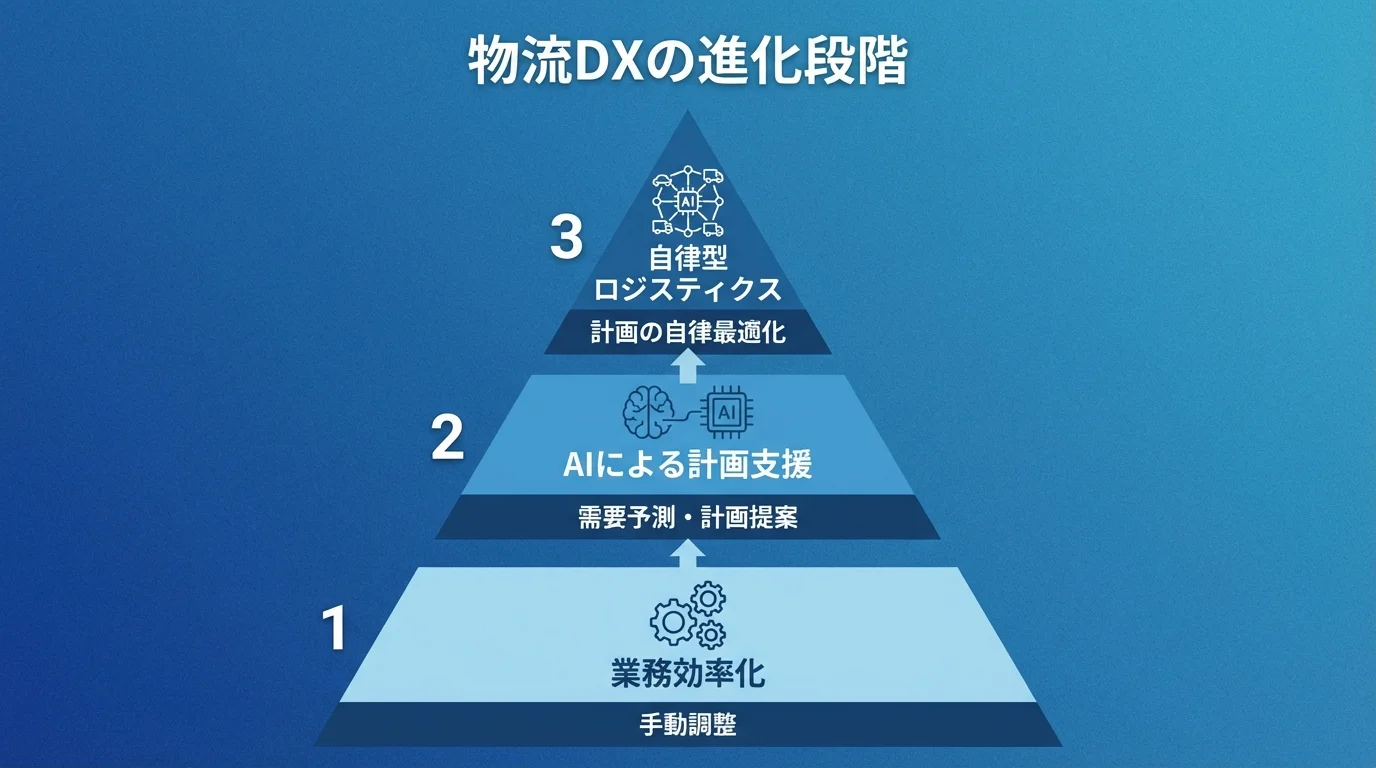

業務効率化の先へ、AIが主導する物流DXとは

物流DXは、単に法改正に対応するための業務効率化にとどまりません。2026年以降の物流業界では、AIがビジネスの「副操縦士」として、需要予測から在庫配置、配車計画までを自律的に最適化する新たなステージに突入しています。これは、従来のツールによる効率化とは一線を画すもので、AIが天候や交通情報、現場の状況をリアルタイムで学習し、人間の判断を介さずに計画を再構築します。こうした物流DXとは何かを深く理解することで、人は複雑な調整業務から解放され、より付加価値の高い戦略的な意思決定に集中できるようになるのです。

AIが計画を自律最適化するロジスティクスの実現

物流DXが目指す最終形は、AIが人間の判断を介さずに計画を自律的に最適化する「自律型ロジスティクス」の実現です。これは、天候や交通情報、現場からのフィードバックといった膨大なデータをAIがリアルタイムで学習し、配車計画や在庫配置を常に最適解へと自動で再構築する仕組みを指します。さらに、倉庫内では自律走行ロボットが作業を担い、企業間ではAIプラットフォームが共同輸配送を自動でマッチングさせるなど、サプライチェーン全体での最適化が進んでいます。これにより、人は日々の複雑な調整業務から解放され、より付加価値の高い戦略的な意思決定に集中できる環境が整いつつあるのです。

物流DXを始める前の準備|課題の可視化と明確な目標設定

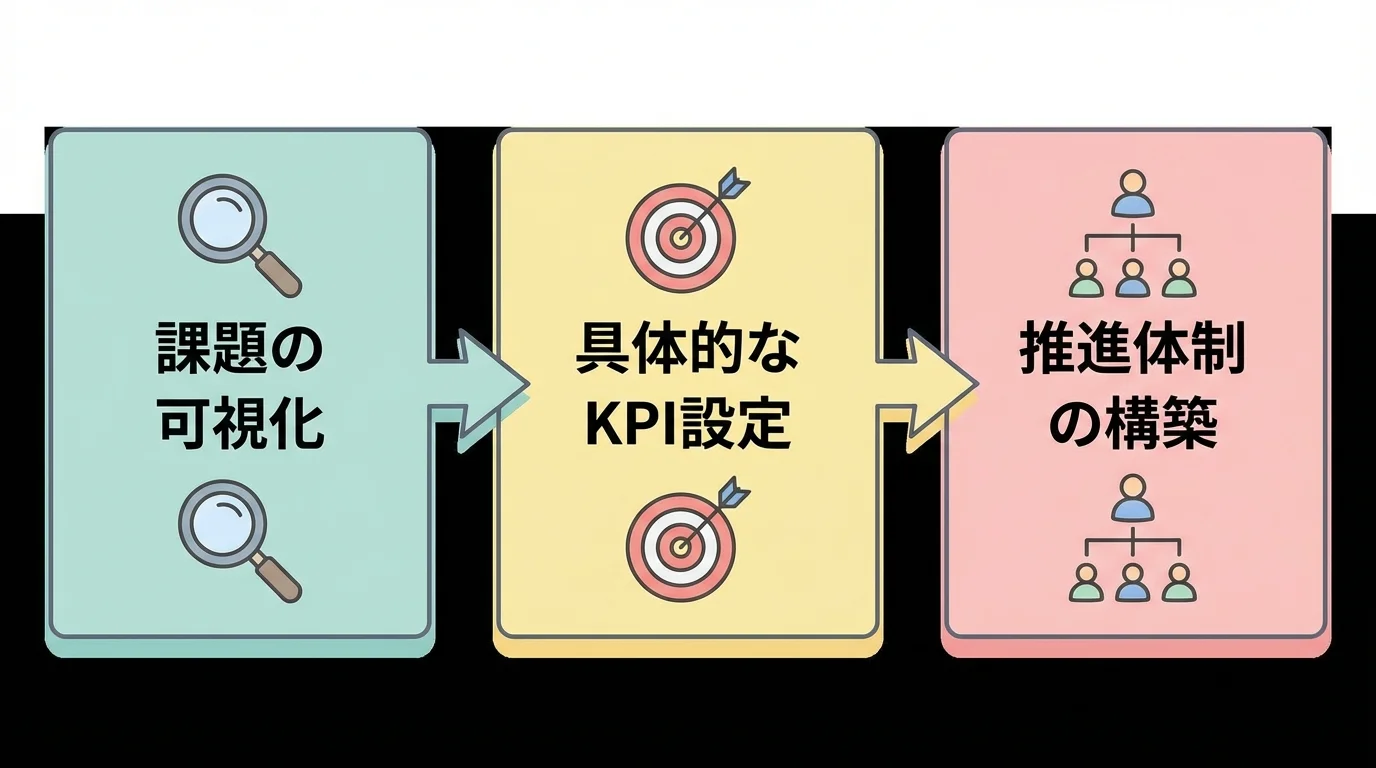

物流DXの成否は、ツール導入前の準備段階で決まると言っても過言ではありません。やみくもに始めても現場の混乱を招くだけです。特に2026年の法改正を見据え、まずは自社の現状課題を可視化し、達成すべき具体的な目標(KPI)を設定することが不可欠です。ここでは、DXを本格的に始める前に押さえるべき準備のポイントを解説します。

現状の業務フローを洗い出し、課題を可視化

物流DXの第一歩は、現状の業務フローを詳細に洗い出すことです。倉庫への入荷からピッキング、検品、梱包、出荷、そして輸配送に至るまで、各工程の担当者、作業時間、使用している帳票などをリストアップしましょう。特に、2026年の法改正で焦点となるトラックの荷待ち・荷役時間や積載率といった数値を、日報やExcelなど既存のデータから客観的に把握することが不可欠です。このプロセスを通じて、「どこに」「どのような」非効率が存在するのかというボトルネックが可視化され、後のツール選定の明確な指針となります。感覚ではなくデータに基づいた課題抽出が、成功への最短ルートです。

2026年問題を見据えた具体的なKPIを設定

現状の課題を洗い出したら、次にDXで何を達成するのか具体的な目標(KPI)を設定します。特に2026年4月から本格施行される改正物流効率化法では、荷待ち・荷役時間の短縮や積載率の向上が法的義務となるため、これらを経営指標として捉えることが重要です。「トラックの平均待機時間を現状から20%削減する」「積載率を5%向上させる」といった具体的な数値目標に落とし込みましょう。これらのKPIは、AI物流データ分析を通じて達成度を可視化し、改善サイクルを回していくための羅針盤となります。

DXを推進する社内体制と責任者の明確化

物流DXは、IT部門や物流部門だけで進められるものではありません。特に2026年4月から施行される「改正物流効率化法」では、特定荷主に対して経営層から物流統括管理者(CLO)を選任することが義務付けられました。このCLOを中心に、情報システム、営業、経営企画など関連部署を巻き込んだ部門横断的な推進チームを組成することが、全社的なDXを成功させる鍵となります。経営層が明確なビジョンを示し、現場の意見も吸い上げる双方向の体制を構築することが、プロジェクトが形骸化しなぜ失敗するかの分かれ道となるでしょう。

ステップ1:スモールスタートで物流データを収集・可視化する

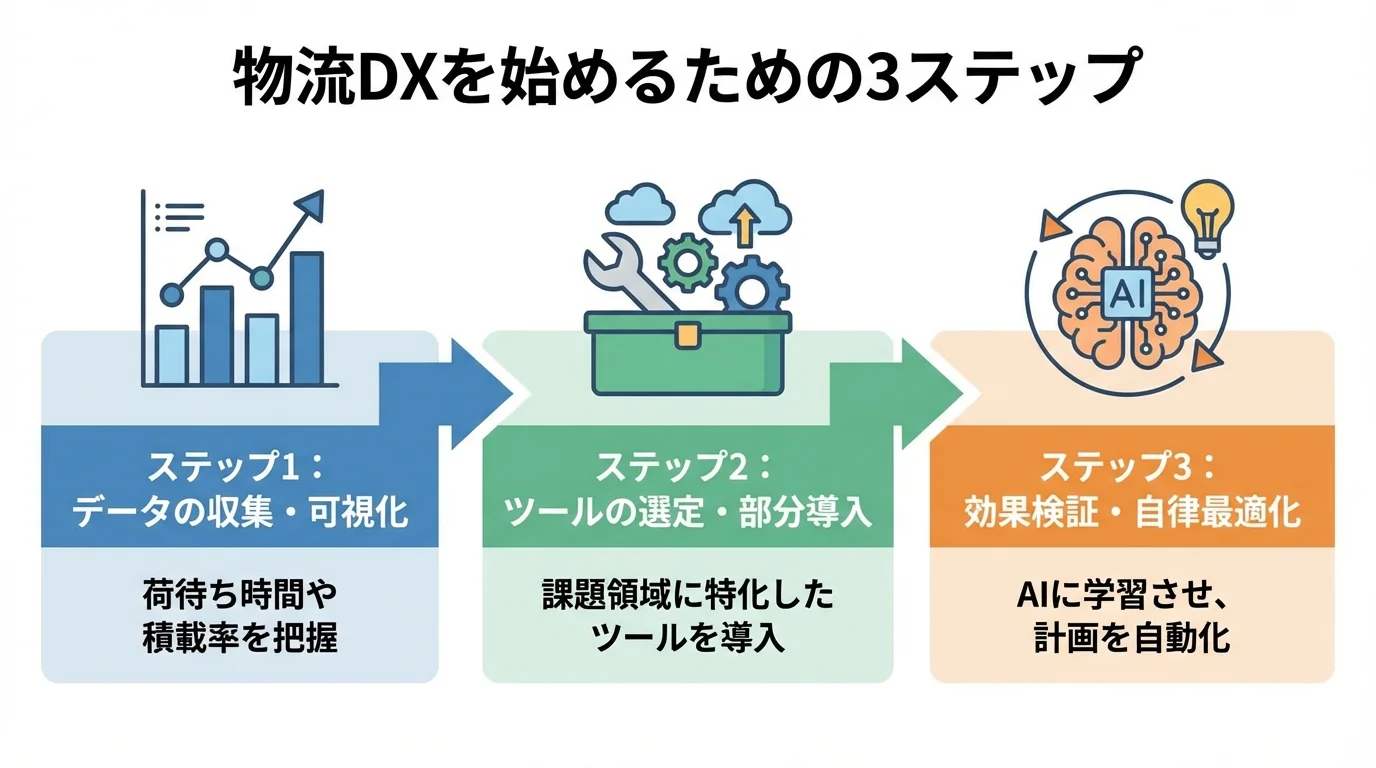

準備段階で明確にした課題とKPIに基づき、いよいよDXの実践ステップに入ります。しかし、いきなり大規模なシステムを導入する必要はありません。まずは2026年問題への対応に不可欠な荷待ち時間や積載率といったデータを収集し、現状を正確に可視化することから始めましょう。本章では、スモールスタートでデータ基盤を構築する具体的な手順を3ステップで解説します。

ステップ1:法改正に対応する必須データを特定する

物流DXにおけるデータ収集の第一歩は、やみくもに情報を集めるのではなく、目的を絞り込むことです。特に2026年4月から施行される改正物流効率化法への対応は、多くの企業にとって最優先課題となります。まずは以下の手順で、収集すべき必須データを特定しましょう。

- 自社が「特定荷主」に該当するか確認する

年間取扱貨物重量が一定量(例: 9万トン)を超える場合、法改正の対象となります。自社の輸送量を把握し、対象となるかを確認してください。 - 報告義務のあるデータをリストアップする

法律では「荷待ち・荷役時間」や「積載率」といった指標の管理と報告が求められます。これらのデータを最優先の収集対象として特定します。 - 既存の管理方法を洗い出す

特定したデータが、現在どの業務プロセスで、どのような形式(紙の運行日報、Excelなど)で記録されているかを確認します。この現状把握が、次のデータ収集計画の土台となります。

これらのデータは法改正への対応だけでなく、AI物流データ分析によって自社の非効率な点を可視化する貴重な経営資源となります。

ステップ2:アナログ管理の業務からデータ収集を開始

必須データを特定したら、次はそのデータをアナログ管理からデジタルに移行させるステップです。紙の受付簿やExcelでの手入力は、入力ミスや情報共有の遅れの原因となります。まずは、2026年問題で特に重要となる「荷待ち・荷役時間」の記録から始めましょう。

例えば、安価なタブレットとクラウド型のバース予約システムを導入し、ドライバーに到着時に「受付開始」ボタンをタップしてもらうだけでも、正確な待機時間のデータ収集が可能になります。いきなり大規模なシステムを導入すると、現場の混乱を招きなぜ失敗するのかという典型例になりがちです。まずは一つの業務に絞り、スモールスタートでデータ化のサイクルを確立することが成功への近道です。

ステップ3:KPIをダッシュボードでリアルタイムに可視化

収集したデータをExcelなどで都度集計するだけでは、迅速な意思決定には繋がりません。BIツールや、WMS/TMSに搭載されたダッシュボード機能を活用し、リアルタイムな状況把握を目指しましょう。

具体的には、まずダッシュボードの編集画面で、準備段階で設定したKPI(例:拠点別の荷待ち時間、車両別の積載率)を監視対象として設定します。次に、グラフの種類(棒グラフ、円グラフなど)を選択し、誰が見ても直感的に状況を理解できるよう配置します。これにより、問題の早期発見やボトルネックの特定が容易になり、効果的なAI物流データ分析の第一歩となります。

特に2026年の法改正で選任が求められる物流統括管理者(CLO)にとって、このダッシュボードはデータに基づいた経営判断を下すための重要な基盤となります。

ステップ2:課題解決に直結するDXツールを選定し部分導入する

ステップ1で自社の課題がデータとして可視化できたら、いよいよ解決策となる具体的なツールの選定に入ります。本章では、2026年の法改正を見据え、荷待ち時間削減のためのバース予約システムや、積載率を向上させるAI配車システムなど、課題解決に直結するDXツールを選定し、特定拠点からスモールスタートで導入する具体的な手順を3つのステップで解説します。

ステップ1:法改正に対応するAI搭載ツールを比較検討する

ステップ1で可視化された課題データを基に、具体的なツール選定に移ります。特に2026年4月施行の改正物流効率化法への対応は必須となるため、これを軸にAI搭載ツールを比較検討しましょう。まずは、各ツールの公式サイトや資料で「荷待ち・荷役時間の自動記録」や「積載率の可視化」といった、法改正で報告が求められる項目に対応する機能の有無を確認します。次に、AIが持つ付加価値を比較します。例えば、天候や交通情報をリアルタイムに反映して配送計画を自動で再構築する機能や、物流統括管理者(CLO)向けの経営判断支援ダッシュボードなど、より高度な最適化を実現できるツールを選びましょう。ツール導入の目的を見失いなぜ失敗するのかを理解し、自社の課題解決に直結する機能かを慎重に見極めることが重要です。

ステップ2:倉庫や輸配送など課題領域のシステムを絞り込む

比較検討したツールの中から、自社の課題に最も効果的なシステムを絞り込みます。まず、ステップ1で可視化したデータを基に、最も改善インパクトが大きい課題領域(例:倉庫内のピッキング、トラックの荷待ち時間)を特定します。次に、その課題を解決するシステム(倉庫ならWMSやAMR、輸配送ならバース予約システム)をリストアップし、それぞれの導入コストと削減見込み額から投資対効果(ROI)を算出してください。ここで判断を誤ると、ツール導入がなぜ失敗するのかという典型例になりがちです。費用だけでなく、将来的なデータ連携のしやすさも評価に加え、最も効果的なシステムを1〜2つに絞り込みましょう。

ステップ3:特定拠点からスモールスタートで部分導入する

課題解決に有効なツールを絞り込んだら、いきなり全社展開するのではなく、特定の拠点や部門でスモールスタートを切ることが成功の鍵です。これは「PoC(概念実証)」とも呼ばれ、リスクを最小限に抑えながら効果を検証する現実的な手法です。

まずは、改善効果を測定しやすく、かつDX推進に協力的なパイロット拠点を選定します。次に、現場スタッフと導入スケジュールやKPIを共有し、協力体制を築きましょう。一定期間ツールを運用し、荷待ち時間や積載率などのデータを収集・分析して導入効果を客観的に評価します。この試行錯誤のプロセス自体が、なぜ失敗するかを学び、本格展開に向けた貴重なノウハウとなります。

ステップ3:効果検証を繰り返し、AI活用で自律的な最適化を目指す

物流DXはツールを導入して終わりではありません。ここからは、設定したKPIに基づき導入効果を測定し、その検証データをAIに学習させる効果検証のサイクルを回すフェーズです。この継続的な改善プロセスこそがAIの予測精度を高め、人間を日々の調整業務から解放します。最終ゴールである、AIによる自律的な最適化を実現するための具体的な手順を見ていきましょう。

ステップ1:KPI達成度を測定し導入効果を評価する

DXツールの導入後は、計画段階で設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、その効果を定量的に評価するフェーズに移ります。まずは、バース予約システムやTMS(輸配送管理システム)の管理画面にアクセスし、荷待ち時間や積載率といったデータを期間指定で抽出します。次に、その数値を導入前のデータや目標値と比較し、達成度を検証してください。例えば、「トラック待機時間が目標の20%削減を達成できたか」などをダッシュボードで確認し、投資対効果(ROI)を算出します。この評価結果こそが、次の改善アクションやAIへの学習データとなるため、正確なAI物流データ分析が不可欠です。

ステップ2:検証データをAIに学習させ予測精度を向上

ステップ1で測定したKPIデータや現場からのフィードバックは、AIの精度を向上させるための貴重な教師データとなります。単に効果を眺めるだけでなく、その結果をAIに学習させるサイクルを構築しましょう。

まず、AIの予測と実際の結果に差異が生じた場合、その理由(例:「想定外の交通渋滞」「急な荷量の変動」など)をシステム上の指定フォームに入力し、フィードバックデータとして蓄積します。次に、多くのAIツールに搭載されている再学習機能を実行します。管理画面から「学習データ更新」などのボタンをクリックし、蓄積したデータを反映させることで、AIモデルのチューニングが可能です。

このAI物流データ分析のサイクルを繰り返すことで、AIは現場特有のパターンを学習し、より現実に即した自律的な最適化を実現します。

ステップ3:AIの自律最適化で人は戦略的意思決定へ

ステップ2までで学習精度が高まったAIは、もはや単なるツールではなく、ビジネスの「副操縦士」として機能します。ここでは、AIに日常業務の最適化を委ね、人はより高度な意思決定に集中するフェーズへと移行します。

まず、配車計画や在庫補充といった定型業務において、特定の条件下での実行をAIに自動承認させるルールを設定します。これにより、現場担当者は日々の細かな調整作業から解放されます。

次に、物流統括管理者(CLO)などの責任者は、AIが提示する中長期的なシミュレーション(例:新規拠点設立によるコスト削減効果)を確認します。これを基に、より高度なAI物流データ分析を行い、サプライチェーン全体の改革といった戦略的意思決定に注力できるようになります。このサイクルこそが、人が主導する自律型ロジスティクスの実現に向けた最終ステップです。

物流DXで陥りがちな失敗と成功させるための注意点

ここまでのステップ通りに進めば成功する、などと考えるのは早計だ。実際には、DXという言葉に踊らされ、高価なツールを導入しただけで満足し、現場を大混乱に陥れる企業が後を絶たない。本章では、そうしたありがちな失敗の構造を解き明かし、成功に不可欠な本質的な注意点を辛口で解説する。他社の失敗から学びたい担当者だけ、読み進めてほしい。

ツール導入が目的化し現場が混乱する

物流DXの失敗で最も滑稽かつ頻発するのがこのパターンだ。経営層が「AI」や「自動化」といった言葉に踊らされ、現場の状況を無視して高価な最新ツールを導入する。結果、現場の業務フローと全く噛み合わず、操作を覚える手間や二重入力でかえって生産性は低下。結局、誰も使わなくなり高価なシステムが"置物"と化すのだ。ツールは課題解決の手段であり、導入自体が目的ではない。これを防ぐには、導入ありきで進めるのではなく、特定の拠点で効果を試すPoC(概念実証)が不可欠。現場が「これなら使える」と納得しないツールは、ただの無駄な投資に終わることを肝に銘じるべきだ。

データ連携が不十分でAIが機能しない

AIで需要予測を自動化する、配車計画を最適化するなどと息巻いてみたものの、まったく使い物にならない。これも典型的な失敗パターンだ。原因は、倉庫管理のWMSや輸配送のTMSといったシステムが連携しておらず、データが社内に点在する「部分最適」の罠に陥っているからに他ならない。部署ごとに異なるフォーマットのExcelや手入力データが混在していては、AIが学習できるはずもない。ゴミを学習させても、賢いAIが育つわけがないだろう。AIという派手な飛び道具に手を出す前に、まずはサプライチェーン全体のデータ基盤の統合という、地味で泥臭い作業を完了させるべきだ。それができなければ、AIは高価な“置物”と化すのが関の山だ。

法改正への対応が目的化し形骸化する

2026年の法改正を言い訳にした、思考停止型の失敗パターンも後を絶たない。「改正物流効率化法」で荷待ち時間や積載率の報告が義務化されたからと、慌てて報告書作成機能だけが付いた安価なツールを導入する。これほど愚かな話はない。

現場は報告義務を果たすためだけにデータを入力する作業に追われ、本来の業務が圧迫される。集めたデータは分析されることもなく、改善活動に活かされることもない。選任された物流統括管理者(CLO)も、計画書を提出しただけで仕事をした気になっている始末だ。法改正は改革のきっかけに過ぎず、遵守するのは最低ライン。そのデータをどう活用し、持続的な競争力強化に繋げるかという視点がなければ、単なる規制対応コストを垂れ流すだけで終わるだろう。

まとめ:物流DXを成功させ、持続可能な物流体制を構築しよう

人手不足や2024年問題など、物流業界が直面する課題は深刻です。本記事では、これらの課題を乗り越え、持続可能な物流体制を築くための物流DXの始め方を、具体的な3ステップで解説しました。

まずは現状の課題を明確にし、スモールスタートでデータの可視化から着手します。その後、ツールを部分導入して効果検証を繰り返し、最終的にAIを活用した自律的な最適化を目指すことで、着実に成果を出すことができます。この記事で、物流DXを何から始めれば良いか、その具体的な手順が明確になったはずです。

まずは自社の配送データを元に、どれほどの改善が見込めるのかシミュレーションしてみませんか?直近の配送実績データから、AI導入後のコスト削減効果を無料で算出します。2024年問題対策のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。