なぜ今?中小物流でAI導入が加速する背景

人手不足や「2024年問題」の余波を受け、多くの中小物流企業が厳しい経営環境に直面しています。この状況を打開する切り札として、今まさにAI導入が急速に進んでいるのをご存知でしょうか。かつては高嶺の花だったAI技術も、2026年現在では低コスト化が進み、中小企業でも現実的な選択肢となっています。本章では、単なる効率化ツールを超え、「自律型ロジスティクス」へと進化するAIがなぜ今必要とされているのか、その背景を詳しく解説します。

深刻化する人手不足と「2024年問題」の余波

中小物流業界は、ドライバーの高齢化や若手不足といった構造的な課題に加え、「2024年問題」が決定的な打撃となっています。働き方改革関連法による時間外労働の上限規制は、ドライバー1人あたりの輸送能力を直接的に低下させ、売上の減少や輸送コストの上昇に直結しています。従来のマンパワーに頼った配車計画や倉庫管理では、もはやこの深刻な人手不足に対応しきれません。限られた人員で事業を継続し、利益を確保するためには、AIによる配車効率化はなぜ必要なのか、その検討が急務となっているのです。この危機的状況こそが、多くの中小企業でAI導入を加速させている最大の要因と言えるでしょう。

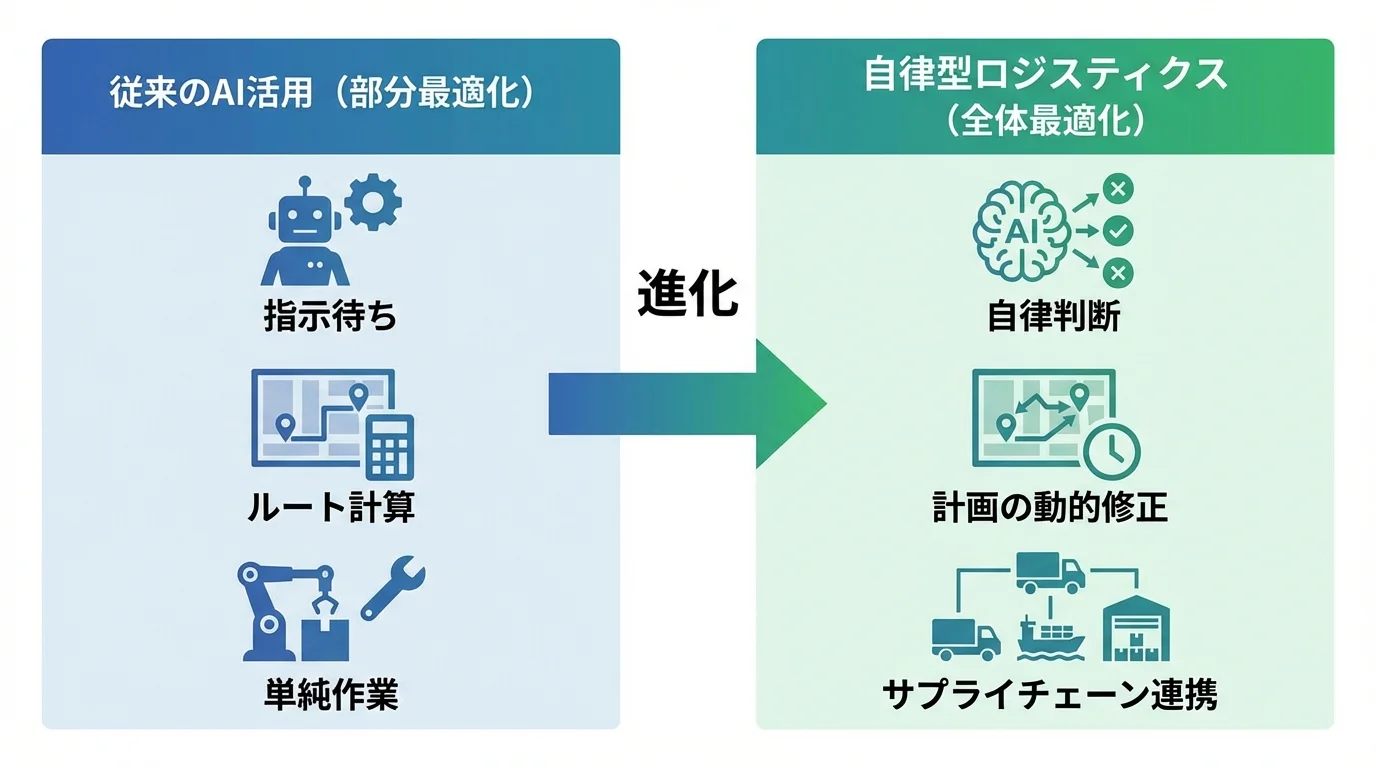

単なる効率化から「自律型ロジスティクス」への進化

従来のAI活用は、配送ルートの計算や倉庫作業の単純な自動化といった「部分的な効率化」が中心でした。しかし2026年現在、AIの役割は根本から変わり、物流網全体を自律的に最適化する「自律型ロジスティクス」へと進化しています。最新のAIは、交通情報や天候といったリアルタイムデータに基づき、予期せぬ渋滞や追加発注が発生しても、人間の指示を待たずに最適な配送計画を再構築します。もはやAIは計算ツールではなく、サプライチェーン全体を指揮する「オーケストレーター」となり、意思決定そのものを担い始めているのです。このような劇的な進化こそが、なぜAI物流は注目されるかの答えと言えるでしょう。

中小企業でも導入可能に!AI技術の低コスト化

かつてAI導入は、多額の初期投資を伴う大企業向けのプロジェクトというイメージが強くありました。しかし2026年現在、その常識は大きく変わり、クラウド型AIソリューションの普及によって状況は一変しています。月額数万円から利用できるサービスも登場し、中小企業でも特定の課題解決に特化したAIを気軽に試せるようになったのです。例えば、これまでベテランの経験に頼っていた配車計画を自動化し、AIによる配車効率化はなぜ必要かをデータで示してくれるツールも、驚くほど低コストで導入可能です。これにより、大規模なシステム投資なしに「配送ルートの最適化」や「在庫管理の自動化」といったスモールスタートでAI活用の第一歩を踏み出せる環境が整っています。

【2026年最新】物流AIのトレンドは「自律型ロジスティクス」へ進化

2026年、物流AIは単なる効率化ツールから、自ら判断し行動する「自律型ロジスティクス」へと大きな進化を遂げています。もはやAIは人間の指示を待つのではなく、現場の判断を学習して賢くなる「自己進化AI」や、交通状況の変化に自律対応する「エージェント型AI」が主役です。本章では、AI同士が連携して物流網全体を最適化する、最先端のトレンドを詳しく掘り下げていきます。

現場の判断を学習する「自己進化AI」の登場

従来のAIが一方的に最適解を示す存在だったのに対し、2026年のトレンドは現場と共に成長する「自己進化AI」です。これは、AIが出した提案に対して、現場作業者が下した別の判断を学習し、自ら精度を高めていく新しい概念を指します。

例えば、2026年に機能が強化された「梱包アシストAI」では、AIが推奨した梱包箱と違う箱をベテラン作業者が使った場合、その実績をデータとして学習します。これにより、AIは各拠点特有のルールやベテランの経験則といった「暗黙知」を吸収し、より現実に即した最適な提案が可能になります。単なるツールではなく、現場の知見を継承するパートナーへと進化している点が、なぜAI物流は注目されるのかという問いへの最新の答えと言えるでしょう。

配送計画を自律調整する「エージェント型AI」

自己進化AIが現場と共に成長する存在である一方、2026年のトレンドをさらに推し進めるのが、自ら指揮官のように判断し行動する「エージェント型AI」です。このAIは、交通情報や天候、リアルタイムの車両状況などを常に監視。突発的な渋滞や急な追加発注が発生しても、人間の指示を待つことなく、自律的に最適な代替ルートや配送計画の修正を判断・実行します。もはやAIは計画を作成するだけでなく、AIによる配車効率化はなぜ必要なのかという問いに、動的な問題解決という形で答える「能動的なオーケストレーター」へと進化しているのです。これにより、配送遅延を未然に防ぎ、物流網全体の最適化を実現します。

AI同士が連携!「協調性」が新たなトレンドに

2026年のAIトレンドは、個々のAIが賢くなるだけに留まりません。現場の「自己進化AI」や指揮官役の「エージェント型AI」が互いに連携し、より大きな視点で最適解を導き出す「協調性」が新たな潮流となっています。例えば、倉庫の在庫管理AIが出荷遅延を予測すると、即座に配送計画AIがルートを自動で再調整します。これは、AIによる配車効率化はなぜ必要かといった個別の最適化を超え、AI同士が交渉し物流網全体を最適化する「オーケストレーション」の実現です。将来的には、他社AIとのデータ連携による共同配送など「協調物流」への発展も期待されており、業界全体の非効率を解消する鍵となるでしょう。

【成功事例1】現場が育てる「自己進化AI」による倉庫業務の最適化

AIが一方的に最適解を示す時代は終わり、2026年現在は現場の判断を学習データとして自ら賢くなる「自己進化AI」が主役です。本章では、ベテランの経験や暗黙知をAIが学習し、梱包作業や人員配置といった倉庫業務を最適化した具体的な成功事例を解説します。現場のフィードバックがAIを育て、属人化の解消と生産性向上を実現した次世代のDXの最前線に迫ります。

ベテランの経験を学習し、暗黙知を形式知へ

物流倉庫では、梱包資材の選び方や商品の積み付け順など、マニュアル化が難しいベテランの「暗黙知」が日々の業務品質を支えてきました。しかし、この属人化が新人教育の障壁や品質のばらつきを生む原因にもなっています。最新の自己進化AIは、この長年の課題を解決します。例えば2026年に機能強化された「梱包アシストAI」では、AIの推奨と異なる箱をベテランが選んだ場合、その実績をAIが学習。現場の判断基準をデータ化することで、暗黙知を形式知へと変換します。これにより、経験の浅い作業員でもベテランに近い最適な判断が可能となり、属人化の解消と業務品質の標準化を実現するのです。

AIが自ら学習、現場と共に最適解を導き出す

この成功事例の核となるのが、AIが一方的に指示を出すのではなく、現場からのフィードバックを学習し自ら賢くなる「自己進化」の仕組みです。例えば、2026年に機能が強化された梱包アシストAIでは、AIが推奨した梱包材に対し、現場作業員がより適切な資材を選んだ場合、その実績をAIが学習します。この「AIとの対話」とも言えるプロセスを繰り返すことで、AIは各拠点独自のルールや商材の特性を吸収し、机上の空論ではない真に現場で使える最適解を導き出します。このような継続的なAI物流データ分析を通じ、システムは現場と共に成長していくのです。

予測精度向上で実現した在庫・人員配置の最適化

自己進化AIの学習能力は、高精度な需要予測となって現場に還元されます。2026年の最新AIは、過去の出荷実績だけでなく天候や地域のイベントといった外部要因まで加味することで、在庫の最適化を実現。これにより、欠品による機会損失や過剰在庫による保管コストといった、中小物流の経営を圧迫する長年の課題を解消します。さらに、この予測は人員配置の最適化にも直結。センコーグループの事例のように、AIが日々の物量から必要な作業工数を正確に算出し、無駄のない人員配置を提案することで、人件費の大幅な削減に成功しています。こうした精度の高いAI物流データ分析が、キャッシュフローの改善に直結するのです。

【成功事例2】人間の介入不要!「エージェント型AI」が配送計画を自律調整

倉庫業務の最適化に続き、ここでは物流のもう一つの心臓部である「配送」に焦点を当てます。2026年の最新トレンドである「エージェント型AI」は、交通情報や天候をリアルタイムで監視し、渋滞や急な発注にも人間の指示なしで自律的に対応するのが特徴です。本章では、AIがまるで現場の指揮官のように配送計画を動的に調整し、遅延を未然に防いだ具体的な成功事例を詳しく解説します。

交通・天候情報を常時監視し、計画を動的に修正

エージェント型AIの真価は、計画を「作りっぱなし」にしない点にあります。AIは、交通情報配信サービスや気象データ、各車両に搭載されたGPS情報などを24時間365日体制で常時監視しています。例えば、ルート上で突発的な事故渋滞が発生したり、ゲリラ豪雨による通行止めのリスクが高まったりした場合、従来は配車担当者やドライバーの判断に委ねられていました。しかし、2026年のエージェント型AIは、人間の指示を待つことなく自律的にリスクを検知。影響を受ける全車両の配送計画を瞬時に再計算し、最適な迂回ルートや納品順の変更をリアルタイムで実行します。このような動的な計画修正こそ、AIによる配車効率化はなぜ必要かの問いに対する、現代の答えなのです。

突発的な渋滞や追加発注にもAIが自律的に対応

エージェント型AIの真価が発揮されるのは、まさに予期せぬトラブル発生時です。例えば、大規模な交通渋滞を検知した場合、AIは単に迂回ルートを探すだけではありません。影響を受ける全車両の配送計画を瞬時に再計算し、後続の納品先への影響を最小限に抑えるよう自律的に調整します。さらに、急な追加発注や集荷依頼が入った際も、人間の指示を待つことなく、各車両の位置情報・積載状況・進行ルートから最適な一台を自動で選定し、向かわせます。こうした自律的な判断能力こそ、AIによる配車効率化はなぜ必要かという問いへの明確な答えであり、機会損失を防ぎながら配送品質を安定させる鍵となるのです。

人の指示を待たずに判断、配送遅延を未然に回避

エージェント型AIの最大の強みは、人間の判断を介さずに最適なアクションを即時実行できる点にあります。従来であれば、予期せぬトラブル発生時には管理者が状況を把握し、各ドライバーに電話で指示を出すといったタイムラグが生じていました。しかし2026年のAIは、影響を受ける配送だけでなく、周辺を走る全車両の状況や納品先の制約までを瞬時に計算。場合によっては、最も効率的と判断すれば、一部の荷物を近くの別車両に引き継がせるなど、自律的なタスクの再分配まで行います。この人間を超える速度の判断こそが、致命的な配送遅延を未然に回避する鍵なのです。そもそもAIによる配車効率化はなぜ必要なのか、その答えがここにあります。

AI導入が中小物流にもたらす3つのメリット

これまでの成功事例は、AIがもはや単なる効率化ツールではないことを示しています。では、最新のAI技術は中小物流の経営に具体的にどのような恩恵をもたらすのでしょうか。本章では、燃料費や人件費を直接的に削減する「コスト削減」、ベテランのノウハウを継承する「属人化の解消」、そして配送品質の向上による「競争力強化」という、事業の根幹を支える3つのメリットを詳しく解説します。

動的な計画最適化で燃料費・人件費を削減

AI導入がもたらす最も直接的なメリットは、日々のオペレーションコスト、特に燃料費や人件費を抜本的に削減できる点にあります。2026年現在のAIは、一度作成した計画をなぞるだけではありません。交通情報や天候、突発的な発注変更といったリアルタイムの変動要因を常に監視し、計画を動的に最適化し続けます。これにより、渋滞を回避する最適なルートを自律的に再計算し、無駄な走行距離と燃料消費を抑制します。また、これまでベテランの勘と経験に頼っていた複雑な配車計画をAIが瞬時に作成するため、計画業務にかかる人件費も大幅に削減。まさにAIによる配車効率化はなぜ必要とされてきた課題を、技術が根本から解決するのです。

ベテランのノウハウをAIが継承し属人化を解消

中小物流の現場では、「この配送ルートはあのベテランしか組めない」といった業務の属人化が、事業継続のリスクとして長年問題視されてきました。2026年現在のAIは、この根深い課題を解決する強力な一手となります。最新のAIは、ベテランドライバーが作成した過去の配送計画や、現場作業員が判断した梱包サイズといった日々の業務データを学習・分析します。これにより、個人の経験や勘に依存していた「暗黙知」が、誰でも再現可能な「形式知」としてシステムに蓄積されるのです。その結果、新人でもベテランに近い水準で業務を遂行でき、組織全体の業務品質を標準化し、安定したサービス提供を実現します。まさに、AIによる配車効率化はなぜ必要かと問われれば、このノウハウ継承こそが重要な答えの一つと言えるでしょう。

配送品質の向上で顧客満足度と競争力を強化

AI導入のメリットは、社内のコスト削減や効率化に留まりません。最も重要なのは、配送品質そのものを向上させ、顧客体験を革新できる点です。2026年の最新AIは、交通状況や天候をリアルタイムで分析し、遅延の兆候を検知すると人間の指示を待たずに最適な代替ルートを自律的に再設計します。これにより、正確な到着予定時刻の通知や安定したリードタイムを実現し、顧客からの信頼を獲得できます。さらに、急な集荷依頼といった突発的な要望にも、AIが即座に計画を再調整することで柔軟に対応可能です。こうした高度なサービスレベルこそが、価格競争から脱却し、企業の競争優位性を確立する源泉となるのです。結果として、AIで再配達削減が進む理由とはでも重要視される顧客満足度の向上が、企業の持続的な成長を支えます。

人手不足を解決するAI導入成功の秘訣とは?

これまでの成功事例を見て、自社でもAI導入を検討したいと感じた方も多いでしょう。しかし、高機能なAIを導入すれば必ず成功するわけではありません。大切なのは、スモールスタートで特定の業務から効果を検証し、現場のフィードバックでAIを育てていく戦略的な視点です。本章では、人とAIの最適な役割分担を定義する方法など、中小物流企業がAI導入で失敗しないための3つの秘訣を具体的に解説します。

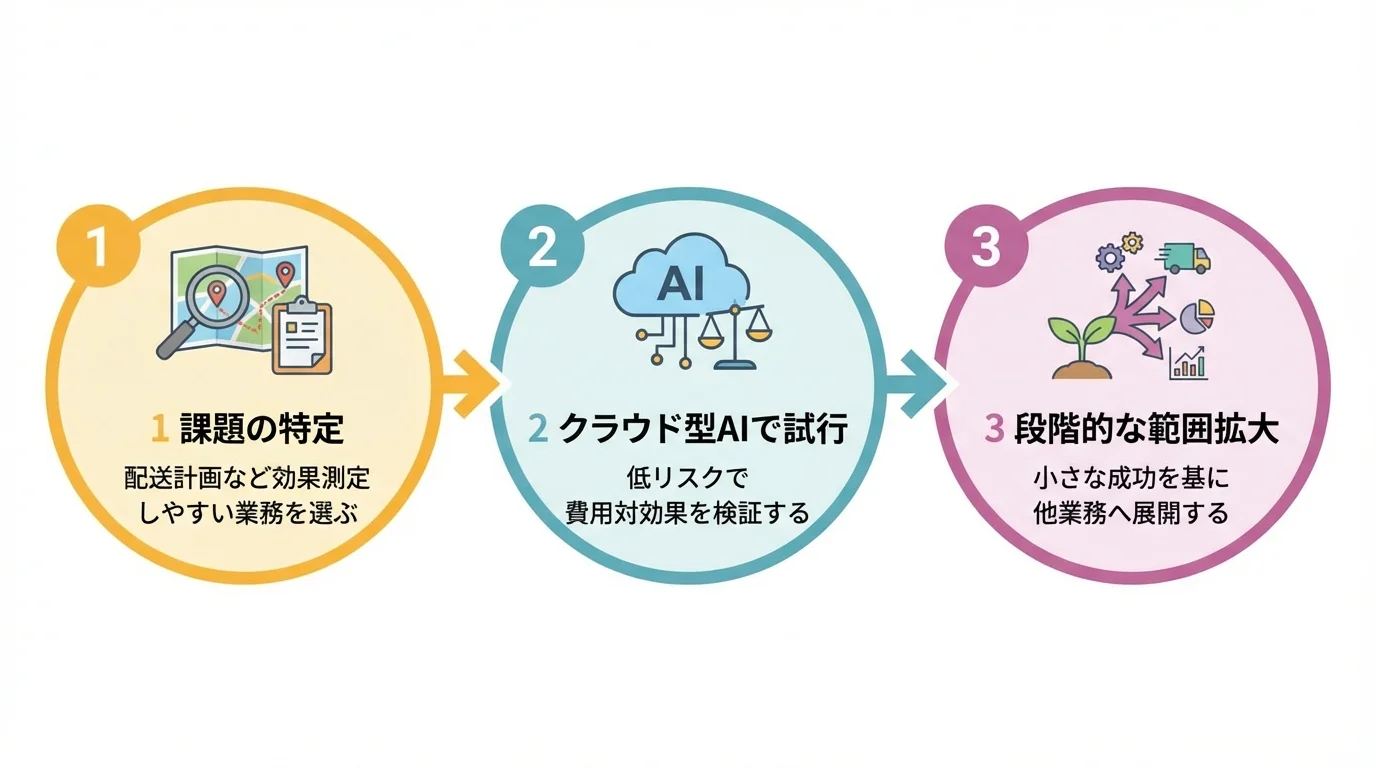

特定業務から試すスモールスタート戦略

AI導入の成功は、壮大な計画よりも着実な一歩から始まります。いきなり全社的なシステム刷新を目指すのではなく、まずは特定の業務に絞り込むことが成功の秘訣です。例えば、ベテランの経験則に頼りがちな配送計画の最適化や、手間のかかる物流の伝票処理の自動化など、課題が明確で効果測定しやすい業務から着手しましょう。幸い、2026年現在では月額数万円から利用できるクラウド型AIサービスも豊富に存在し、中小企業でも低リスクで試すことが可能です。小さな成功体験を積み重ね、費用対効果を実証しながら段階的に適用範囲を広げていく。このスモールスタート戦略こそが、AI導入を成功させるための最も確実な道筋なのです。

現場のフィードバックで「自己進化AI」を育てる

AI導入を成功させる秘訣は、システムを「導入して終わり」にしないことです。特に2026年のトレンドである自己進化AIは、現場からのフィードバックを学習データとして取り込み、自ら賢くなっていきます。例えば、ある梱包アシストAIでは、AIが推奨した梱包材と現場のベテランが選んだ梱包材が異なった場合、その実績をAIが学習する機能が強化されました。このような「答え合わせ」を繰り返すことで、AIは各拠点の独自ルールや商品の特性を理解し、より現実に即した最適解を導き出せるようになります。AIを一方的な指示者と捉えるのではなく、現場の知見を教え込む「賢い新人」と捉え、継続的に育てる運用体制こそが、導入効果を最大化する鍵となるのです。こうした取り組みが、結果的になぜAIで省人化が進むのかという問いへの答えにも繋がります。

人とAIの最適な役割分担を導入前に定義する

AI導入を成功に導く最後の秘訣は、技術に全てを任せるのではなく、人とAIの最適な役割分担を導入前に明確に定義することです。2026年のAIは自律的に計画を修正する能力を持ちますが、最終的な意思決定や予期せぬトラブルへの対応、顧客との繊細な交渉は依然として人間の重要な役割です。AIにはデータに基づく最適なルート計算や需要予測を任せ、人間はAIの提案を評価し、より付加価値の高い業務に集中する。この線引きを曖昧にすることが、導入がなぜ失敗するかの大きな要因となります。AIを「従業員」の一人として捉え、その能力を最大限に引き出すための業務設計こそが、人手不足を乗り越える鍵となるでしょう。

AI導入の前に知っておくべき注意点とリスク

成功事例の数々に心躍らせ、AIさえ導入すれば人手不足もコスト問題も解決するとお考えではないだろうか。だが、その判断はあまりに早計だ。本章では、聞こえの良い話の裏に潜む「隠れコスト」の罠や、AIが誤った判断を学習し続けるリスクを徹底的に解説する。高額な投資を無駄にしないためにも、耳の痛い真実から目を背けてはならない。

初期投資だけではない、運用と人材育成コストの壁

AIツールの月額料金を見て「これなら払える」と安堵するのはあまりに早計だ。本当のコストは、導入後に牙を剥く。システムの初期設定や既存システムとの連携開発費は序の口。最も厄介なのは、AIに学習させるためのデータ整備に延々と続く人件費という隠れコストである。さらに、導入したAIを使いこなし、分析結果から改善策を導き出せる人材がいなければ、高価なシステムは宝の持ち腐れだ。配送ルートがほぼ固定化している小規模事業者などは、AI導入が費用倒れに終わるのが関の山。流行に飛びつく前に、業務プロセスの見直しといった地道な改善から始めるべきではないか。

AIの判断プロセスがブラックボックス化するリスク

AIが提示する「最適解」を鵜呑みにするのはあまりに危険だ。なぜその配送ルートを選んだのか、なぜその在庫配置なのか。最新AIほど思考プロセスは複雑化し、人間には到底理解できないブラックボックスと化す。いざトラブルが発生した際、「AIがそう判断したので」では顧客への説明責任は果たせない。原因究明もできず、改善策も立てられないまま、同じ失敗を繰り返すだけだ。現場がAIに不信感を抱き、結局はベテランの勘に頼るようになれば、高価なシステムはただの置物と化すだろう。判断の根拠を説明できないシステムは、業務効率化の切り札ではなく、むしろ経営リスクそのものであることを肝に銘じるべきだ。

「自己進化AI」が誤った現場判断を学習する危険性

「現場が育てる」という美談の裏で、AIがベテランの悪しき慣習まで学習してしまうリスクを直視できているだろうか。例えば、現場が楽だからと大きめの梱包箱を選び続けた結果、AIがそれを「最適解」と誤学習し、資材費と配送料を無駄に垂れ流すシステムが完成したという笑えない事例もある。AIは善悪を判断しない。ルールを無視した近道や、一時的な例外処理といった「ゴミデータ」を無分別に学習すれば、非効率やコンプライアンス違反を自動で量産するだけの機械と化す。AI導入の前に、業務プロセスの標準化と、何が正しい判断なのかを定義する泥臭い作業を怠った企業が、この罠にハマるのだ。

まとめ

本記事では、中小物流におけるAI導入の最新トレンドと成功事例を深掘りしました。「自律型ロジスティクス」へと進化するAIは、もはや大企業だけのものではありません。倉庫業務の最適化や配送計画の自律調整など、AIは深刻な人手不足を解消し、企業の競争力を根底から支える強力なパートナーとなり得ます。

成功の秘訣は、自社の課題を明確にし、スモールスタートで着実に成果を積み上げることです。AI導入がもたらす未来への第一歩として、まずは自社の現状でどれほどの効果が見込めるのかを具体的に把握してみませんか?

【物流企業様向け】配送効率・積載率の「無料AIシミュレーション」受付中!

直近の配送実績データを元に、AIを導入した場合のコスト削減効果を無料で算出します。2024年問題対策の無料相談も承ります。